Почему Яшка-цыган не снимался после «Неуловимых», и как сочинял Баснер. Этот день в истории: 1 января

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 1 января в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

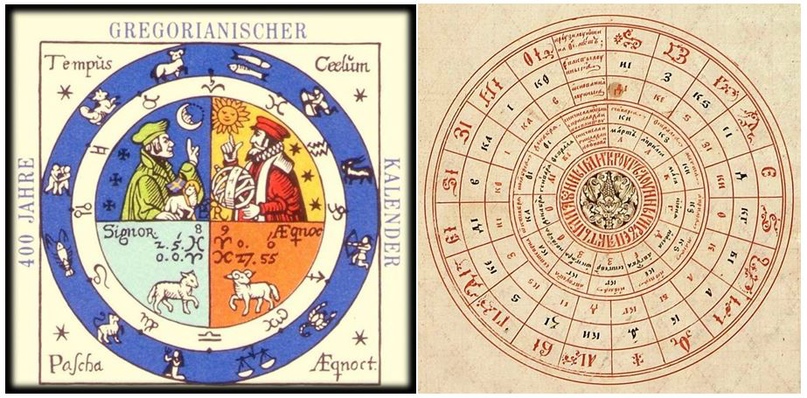

1700 год. Россия переходит на юлианский календарь

Первого января 7209 г. «oт Сотворения мира», согласно указу Петра I, было велено считать 1 января 1700 г. «от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Современный календарь берет начало от древнеримского юлианского календаря, который был введен с 1 января 45 г. до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 г. до нашей эры Юлием Цезарем.

Однако в VII веке у него появилась альтернатива. Дата 1 марта 5508 г. до Рождества Христова была официально принята в качестве точки отсчета (сотворение Адама Господом Богом) для календаря православной византийской эры «от Сотворения мира».

Данная манера летоисчисления и стала главенствующей на Руси после ее Крещения Владимиром Святым в 988 г. В течение почти 500 лет началом года на Руси, как и в Византии, считалось 1 марта.

В 1492-м, по инициативе Ивана III, начало года было перенесено на 1 сентября и отмечалось так более двухсот лет.

1 сентября 7208 г. в России отпраздновали очередной Новый год. А 20 декабря 7209 г. был подписан и обнародован именной указ Петра I, по которому вводилось новое начало года — от 1 января, и новая эра — летосчисление от Рождества Христова. Год 1699-й, таким образом, оказался для России самым коротким, поскольку длился лишь четыре месяца — с сентября по декабрь.

Точность юлианского календаря невысока: каждые 128 лет накапливается один дополнительный день. К середине XX века практически все страны мира пользовались григорианским календарем. В России он был введен после Октябрьской революции декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 г., в соответствии с которым была сделана поправка в 13 суток.

С той поры и пошла путаница со «старым» и «новым» стилями в исторических календарях. Разница между стилями составляет для XVIII века 11 суток, для XIX века — 12 суток и для XX века — 13 суток. Русская православная церковь, сохраняя традиции, живет по юлианскому календарю.

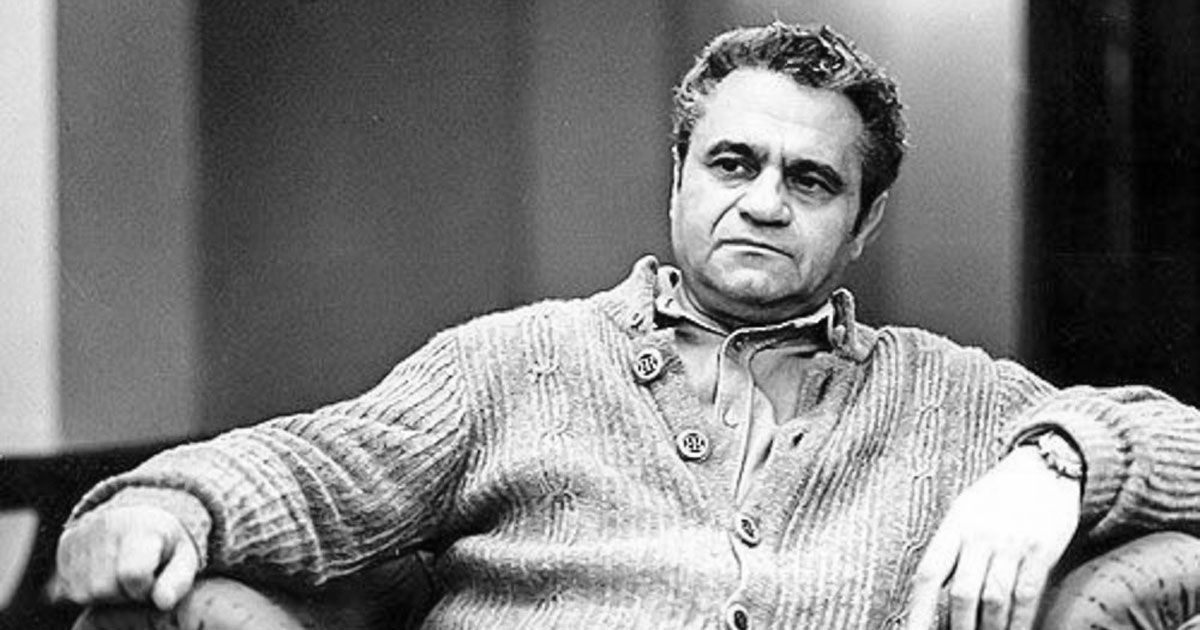

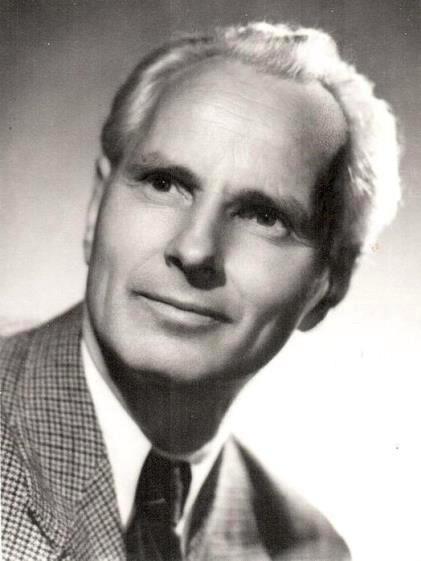

1925 год. Родился народный артист России, автор музыки более чем к ста кинофильмам Вениамин Баснер

Он родился в Ярославле в еврейской семье, эвакуированной из Двинска с началом Первой мировой войны. С шести лет занимался на скрипке, ставшей любимым инструментом на всю жизнь. В феврале 1943 г. 18-летнего Баснера, выпускника Ярославской музучилища, недолгое время успевшего поработать в местной филармонии, призвали в армию и зачислили в Ленинградское артиллерийское училище, эвакуированное в Кострому. Узнав о незаурядных музыкальных способностях курсанта, генерал перевел его в музыкальный взвод при Военно-транспортной академии, которая в сентябре 1944 г. возвратилась в Ленинград. В том же году после демобилизации Баснер поступил в ленинградскую консерваторию по классу скрипки и композиции, по окончании которой работал в эстрадном оркестре Радиокомитета. В 1955 г. Баснер стал членом Ленинградского отделения Союза композиторов СССР и возглавил в нем комиссию по работе с молодежью.

Баснер писал симфонии, инструментальные концерты и симфонические сюиты, квартеты и вокальные циклы, но всесоюзную известность ему принесли песни: «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина?», «Березовый сок», «Белой акации гроздья душистые». Эти удивительно душевные, светлые песни поют и в наши дни.

Вениамин Ефимович был женат трижды. В последний раз на композиторе Лукерье Баснер (в девичестве Губайдуллина). Когда в 1996 г. он ушел из жизни, их дочери не исполнилось и пяти лет. Баснер очень переживал, что она его не запомнит. Но Аня очень хорошо запомнила отца, уверяет вдова.

В одном из интервью Лукерья Баснер рассказала о том, как Вениамин Ефимович сочинял музыку:

«Он мог ходить, обдумывать песню, потом просто садился за письменный стол — не пользовался инструментами. То есть он все — и симфонии тоже — писал, сидя за столом. Иногда песни ему снились. Он мне говорил: «Ты знаешь, я сегодня слышал во сне такую чудную музыку». Или вдруг входил, и по его лицу я понимала, что ни в коем случае сейчас ни о чем нельзя его спрашивать. Бывали обидные моменты, когда, скажем, в голове уже есть мелодия, и из-за чьего-то неосторожного вопроса типа «который час?» или просто приветствия мелодия ускользала.

Очень мучительной была для него песня «На безымянной высоте», написанная для фильма «Тишина». Было три варианта, и все три режиссер Владимир Басов отверг. Тогда, в 1963 году, Вениамин Ефимович ехал из Москвы в Ленинград на дневной «Стреле» с горькими мыслями, что по приезде домой позвонит и откажется от этой работы. В поезде к нему в голову вдруг пришла мелодия. Он внутренне молил, чтобы никто его не отвлек, потому что у него не было с собой даже клочка бумаги, где можно было бы ее записать. И так он до дома и доехал, напевая про себя эту мелодию. Бросился к письменному столу, потом купил опять билет на ночную «Стрелу». Знал, что везет то, что надо. Песню сразу же приняли, записали. Собственно, на следующий день Баснер проснулся знаменитым».

Баснер был очень скромным человеком. Никогда не пользовался своими регалиями для получения каких-то благ. Умел искренне радоваться чужому успеху. При жизни композитора была издана только одна виниловая пластинка его песен.

1950 год. Родился актер и певец Василий Васильев, ставший известным благодаря роли Яшки-цыгана в фильме «Неуловимые мстители»

До шести лет Василий рос в таборе, в цыганской семье, где кроме него было восемь братьев и одна сестра. Вместе они кочевали по стране в поисках лучшей доли. До тех пор, пока сталинским указом 1953 г. не было велено всем российским цыганам вести оседлый образ жизни. Васильевы поселились в Вязниках Владимирской области. Здесь Василий пошел в школу, в девятом классе устроился работать на ткацкую фабрику и мечтал стать трактористом. Но в 16 лет жизнь его круто изменилась — Василия пригласили на роль Яшки-цыгана в кинотрилогии Эдмонда Кеосаяна: «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи». Отобрали из восьми тысяч (!) претендентов.

«Почему меня? Да потому, что духовный мир героя и мой совпадали, — объяснял актер журналистам годы спустя. — Режиссер сразу понял, что я тот самый Яшка, которого он искал. По фильму Яшка — революционер, и я мыслил, как он. Я в то время обожал персонажей, которые боролись за интересы народа: Зорро, Стеньку Разина, Пугачёва. Словом, мне повезло».

Роль удалась Василию блестяще не только потому, что у парня был актерский талант. Как истинный цыган, он с детства умел и петь, и танцевать, и на лошади скакать. Тем не менее и эти навыки пришлось совершенствовать в период подготовки к съемкам. Причем не ему одному.

«Мы хотели делать все трюки сами. И для этого пришлось много тренироваться. Конный спорт, стрельба, плавание, самбо — по этим дисциплинам я вместе с мальчишками из фильма получил звание кандидата в мастера спорта, — говорит Васильев. — Это сейчас режиссеры увлекаются компьютерной графикой, а тогда мы честно работали! И мировой кинематограф знает цену нашему фильму. Картину закупили 126 стран мира».

После выхода на экраны «Неуловимых мстителей» на Васильева обрушилась всесоюзная слава. Еще бы, ведь в 1967 г. картину посмотрели 54 млн человек! Его узнавали на улицах, просили автограф, умоляли спеть…

Васильев так и остался в кино актером одной роли — Яшки-цыгана. Поступавшие ему предложения от режиссеров, в том числе зарубежных, он отвергал. Предлагаемые роли казались ему на фоне Яшки бледными и неинтересными. Он желал по-настоящему яркой киноработы. Но так и не дождался. А режиссеры потеряли к нему интерес.

Семь лет Васильев проработал в театре «Ромэн», потом двадцать лет в Ленконцерте, под покровительством которого изъездил весь Советский Союз. Участвовал в творческих вечерах, исполнял под гитару цыганские романсы и песни собственного сочинения. Потом обосновался в Твери, где возглавил цыганский культурный центр.

1980 год. Уходит из жизни поэт, редактор и педагог, лауреат двух Сталинских премий Степан Щипачёв

В СССР с этим поэтом знакомились с детства. Ведь это его строки:

Как повяжешь галстук,

Береги его:

Он ведь с красным знаменем

Цвета одного.

Для поколения советских людей 1940–1950-х годов Щипачёв был так же известен, как Твардовский или Симонов. Его стихи читали, учили наизусть, переписывали в тетрадки.

Щипачёва олицетворяют главным образом с поэзией патриотического толка. Напрасно. Ведь ему принадлежат и такие известные строки:

Любовью дорожить умейте,

С годами дорожить вдвойне.

Любовь не вздохи на скамейке

и не прогулки при луне.

Все будет: слякоть и пороша.

Ведь вместе надо жизнь прожить.

Любовь с хорошей песней схожа,

а песню не легко сложить.

Лирическая интонация в его поэзии впервые зазвучала в середине 1930-х годов. В своей автобиографии он писал: «Долгие годы мои стихи губила риторика, но к середине 1930-х годов у меня все чаще стали появляться лирические стихотворения».

Большой резонанс получила книга «Лирика» (1939), в противовес аскетическому направлению в советском искусстве тех лет. А в мае 1945 г. появился в продаже сборник «Строки любви». В нем было 45 стихотворений о чувстве, понятном и знакомом каждому, которые моментально прославили автора. Работу над этим сборником Щипачёв продолжал всю жизнь, в результате чего книга увеличилась почти в четыре раза. В последнем издании в ней было уже 175 стихотворений.

Когда пишут о Щипачёве, непременно вспоминают о двух «позорных» фактах его биографии: в 1970-х он поставил свою подпись в Письме группы советских писателей в редакцию «Правды» о Солженицыне и Сахарове, а в «Литературке» опубликовал погромную статью против Солженицына «Конец литературного власовца». При этом забывают упомянуть многие факты его заступничества за попавших в опалу собратьев по перу. Подобная принципиальность с риском для карьеры требовала мужества.

Однажды Щипачёв помог Евгению Евтушенко, которого уже третий раз подряд в последний момент чья-то неведомая рука вычеркнула из списка на зарубежную поездку.

Вот как рассказывал об этом сам Евтушенко: «Меня сняли с поезда, идущего за границу (два раза и с самолета снимали). Невыносимо! Непонятно чем бы это могло кончиться, но спас Степан Петрович Щипачёв — этот тихий, застенчивый поэт, написавший «Любовью дорожить умейте», пришел в ЦК партии, бросил свой, полученный еще в 1918 году, партбилет и воскликнул: «Что же вы с нашей молодежью делаете, почему крадете у них мир, который они должны и имеют право увидеть?! Если Евтушенко не выпустят за границу — я выйду из партии.

Щипачёв был открыт для радости за других поэтов и, если партийная принадлежность предписывала ему ненависть, всячески от нее уклонялся. Никто не воздерживался столько раз при позорных голосованиях, как Щипачёв. А это в то время было риском».

Как-то еще подростком я в разговоре довольно-таки небрежно отозвался о стихах Щипачёва, — вспоминал Евтушенко. — В ответ тогдашний замредактора «Советского спорта» Эммануил Борисович Вишняков, вообще-то человек довольно скептический, постоянно призывавший меня «не обольщаться», вдруг процитировал: «…твоими ненасытными глазами / природа восхищается собой», и спросил: «Женя, а чьи это строчки?» Я, не раздумывая, ответил: «Ну, конечно, не Щипачёва… Похоже на Пастернака… Тютчева… хотя что-то не припомню». А это как раз был Щипачёв. Совсем недавно я снова попался, когда мне кто-то подкинул на отгадывание четыре строчки: «Полями девушка пойдет босая. / Я встрепенусь, превозмогая тлен, / горячей пылью ног ее касаясь, / ромашкою пропахших до колен». Я помнил эти строки и почти уверенно сказал, что это Багрицкий. И был наказан. Это тоже Щипачёв».

2015 год. Начинает работу Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Фото БЕЛТА

Договор о создании этого международного интеграционного экономического объединения был подписан 29 мая 2014 г. в Астане президентами России, Беларуси и Казахстана Владимиром Путиным, Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым.

ЕАЭС был образован на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства трех стран. Позднее в союз вступили Армения и Кыргызстан.