Премьер России, ставший сапожником, дирижабли Цеппелина и дебют Льва Яшина. Этот день в истории: 2 июля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 2 июля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1670 год. Войско Степана Разина, соединившись с отрядами перешедших на его сторону стрельцов, штурмом взяло Астрахань

Взять Астрахань не составило большого труда — в городе было полно сочувствующих мятежникам. Разин искусно отвлек силы гарнизона во главе с воеводой Иваном Прозоровским, инсценировав ложный приступ, а с другой стороны крепости осажденные сами помогли нападающим перебраться через стену.

Захватив город, Разин учинил кровавую расправу. Были убиты самыми варварскими способами до 500 защитников города: бояр, офицеров, стрельцов. В их числе — сам Прозоровский и двое его сыновей. Многие иноземные купцы, которым случилось быть там в ту пору — персы, индийцы, турки, армяне — были также преданы смерти наравне с прочими. Имущество убитых разинцы и примкнувшая к ним астраханская чернь поделили между собой.

Были разграблены все церкви. Глумясь над религией, Стенька приказал есть скоромное в постные дни, а кто не хотел — того заставляли силой. Все городские документы были сожжены на площади, при этом Разин похвалялся: «Вот так я сожгу все бумаги у царя!»

Три недели длился разинский разбой, Астрахань была объявлена «казацким городом». Затем Разин двинулся вверх по Волге, «атаманом Астрахани» был оставлен его сподвижник Васька Ус.

1900 год. Граф Фердинанд фон Цеппелин совершил на дирижабле своей конструкции первый полет, окончившийся катастрофой

Граф Цеппелин построил первый корабль на собственные средства. Опытный дирижабль LZ 1 имел длину 128 м, два двигателя мощностью по 14,2 лошадиных силы, он балансировался путем перемещения веса между двумя гондолами.

Это был первый в мире дирижабль жесткой конструкции. Его главным отличием от полужестких являлось то, что прорезиненная оболочка не раздувалась водородом, а была натянута на прочный и легкий металлический каркас. Это позволило воздушному кораблю быть крупнее и брать на борт больше водорода. В результате увеличились его подъемная сила, число двигателей и вес транспортируемого груза.

На берегу Боденского озера собрались около тысячи желавших посмотреть на полет исполина. Под восторженные возгласы дирижабль, управляемый самим графом, поднялся в небо. Но что-то пошло не так, и через 18 минут полета, преодолевший 6 км летательный аппарат упал в озеро. Испытатели остались невредимы, но дирижабль в буквальном смысле испустил дух, получив несколько проколов.

Однако духом не пал граф Цеппелин, который с еще большей настойчивостью продолжил свои эксперименты. Вскоре он достиг таких успехов в дирижаблестроении, что все летательные средства такой конструкции стали называть цеппелинами. Модель графа с порядковым номером LZ-IV продержалась в воздухе уже 12 часов, развив скорость 40 миль в час.

Чуть позже появились дирижабли, способные поднимать по 50 пассажиров с багажом, а еще 12 т груза и почты. Эти воздушные машины без труда совершали рейсы между континентами через Атлантический океан.

А в 1968 году в Англии на свет появится рок-группа, которая будет признана одной из самых успешных, новаторских и влиятельных в современной истории. Называться она будет по имени первых дирижаблей — Led Zeppelin. Даже альбомы легендарный коллектив выпускал в соответствии с моделями воздушного судна LZ-I, LZ-II, LZ-III, LZ-IV. Любопытно и такое совпадение: модель LZ-IV авиаконструктора Цеппелина, поднявшаяся в небо в начале XX века, считается, как и одноименный альбом рок-группы, выпущенный в 1971 году, наиболее удачной.

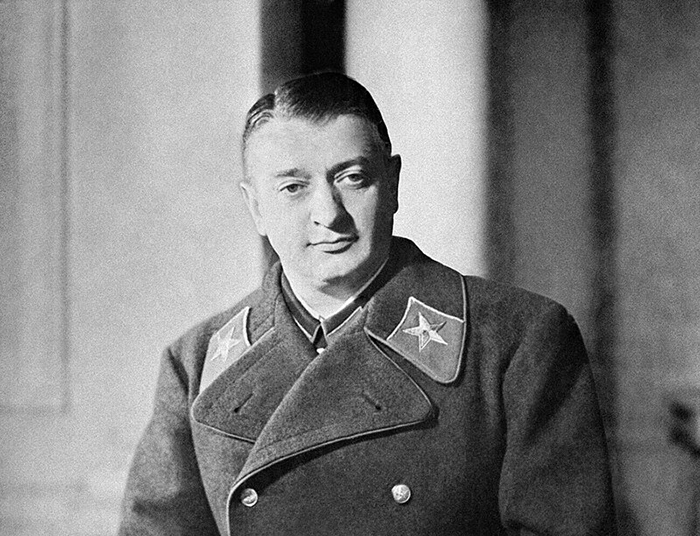

1920 год. Михаил Тухачевский отдал Западному фронту знаменитый приказ: «На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир. На Запад!»

Вот что писал об этом известный белогвардейский историк Роман Гуль: «Даешь Европу! — ревели буденовцы. Лозунг, родившийся случайно, был страшен тем, что подхватывался действительно широчайшими русскими солдатскими массами. Он выражал сущность всего таранного удара Михаила Тухачевского, поведшего в 1920 году на Европу русские войска. […] Громадной брешью в 80 километров разорвав польские армии, безоглядным марш-маршем Будённый бросился в польский тыл, сметая на пути все, что попадалось. Это вовсе не армия. Разношерстная, в штатских пальто, в шубах, в лаптях, в щегольских шевровых сапогах, снятых с расстрелянных на Дону офицеров, в гусарских чикчирах, папахах, шлемах, с драгоценными кавказскими шашками, в опорках, в английских толстоподметных ботинках на босу ногу, добытых в южных боях, это — народ, посаженный на коня […]

Ежечасно радиобашня Кремля принимает победы: пали Минск, Вильно, Слоним, Волковыск, Оссовец. 60 километров в сутки идет армия Тухачевского, на севере с Гаем, на юге с Будённым; стоит на полях гречихи и ржи один дикий, истошный вопль обезумевших в военном успехе русской конницы и пехоты. Теперь понял мир, что красный штурм на Варшаву по 60 верст в день это штурм на старую Европу и русские штыки действительно выйдут на Рейне. […] Войска Тухачевского текут красной лавой зажечь «пожар на горе всем буржуям!».

Казалось, европейская, а затем и всемирная революция — действительно дело ближайших месяцев или даже недель. В Большом театре, где в том же июле собрался Второй конгресс Коминтерна, на сцене была установлена огромная электрифицированная карта. Глядя на нее, делегаты каждое утро с волнением отмечали продвижение Красной армии на Варшаву. А дальше светящиеся стрелки уже указывали пути наступления на Берлин, Вену, Рим… Взрыв восторженных аплодисментов вызвали слова Григория Зиновьева о том, что следующий конгресс «будем проводить в Берлине, а затем в Париже, Лондоне».

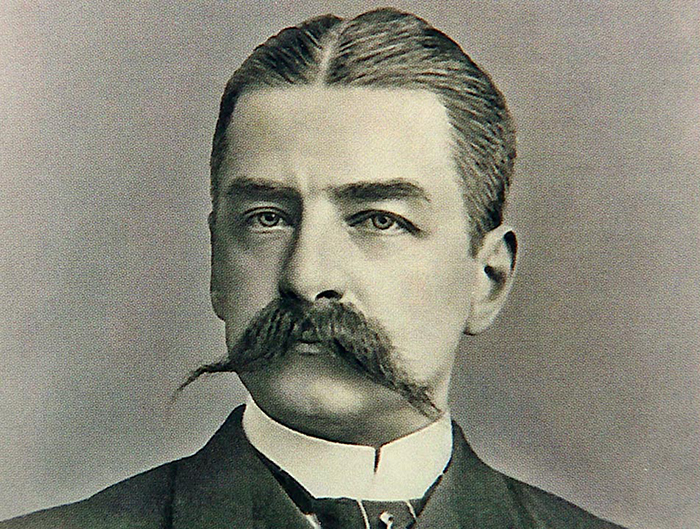

1925 год. Расстрелян князь Николай Голицын, вошедший в историю как последний премьер царской России

На должность премьера князь был назначен в декабре 1916 года по предложению супруги Николая II Александры Фёдоровны. Позже один из современников, мемуарист Алексей Татищев, напишет: «Князь Николай Голицын милейший человек, но не государственный деятель большого калибра. Он сам это сознавал и долго умолял Государя отменить его назначение, ссылаясь на свою неподготовленность для роли премьера. Но затем, как верноподданный, подчинился…»

С началом Февральской революции князь не проявил решительности в подавлении волнений и беспорядков. До сих пор непонятно, почему Голицын не уехал после октябрьских событий. Он отошел от политики и при большевиках зарабатывал тем, что чинил обувь и подрабатывал сторожем. Начиная с 1918 года Голицына неоднократно арестовывали и таскали на допросы. Практически во всех делах, которые заводились на бывшего премьера, стояли примерно такие пометки: «политической деятельностью не занимается, находится в болезненном состоянии, имеет преклонный возраст, в связи с чем опасности для РСФСР не представляет».

Однако в 1925 году, когда началось расследование нашумевшего дела лицеистов, Голицына снова арестовали. Это было полностью сфабрикованное ОГПУ дело подростков, выпускников Александровского лицея (так стал называться Царскосельский лицей после переезда в Петербург), которые якобы готовили серию терактов. Голицына забрали в связи с тем, что его сын Николай был также выпускником этого учреждения. В итоге бывшего премьера объявили чуть ли не главным идейным вдохновителем группы и приговорили к смертной казни. Из-за паралича Николая Дмитриевича выводили из камеры на расстрел, поддерживая за руки. Последними словами, слетевшими с уст 75-летнего князя, были «Я устал от жизни. Слава Богу». Его сына Николая расстреляли на Соловках шесть лет спустя.

1950 год. Футбольный вратарь Лев Яшин провел свой первый матч в чемпионате СССР в составе «Динамо»

Шла 73-я минута принципиального противостояния со «Спартаком». Динамовцы вели в счете 1:0, и казалось, что у соперников практически нет шансов избежать поражения, нависшего над ними словно Дамоклов меч. Молодой дебютант вышел на замену прославленному Алексею Хомичу, получившему травму. И… почти сразу же пропустил гол. Мяч в итоге закончился вничью.

Сам Яшин так вспоминал ту игру:

«Вдруг Хомич после очередного броска остался лежать на траве. Вокруг столпились игроки, кто-то попытался помочь ему подняться, а я глядел на все это, совершенно забыв, что происходящее имеет самое прямое отношение ко мне.

Отрезвил меня зычный голос Леонида Соловьёва:

— Ты что сидишь? Иди в ворота!

Только тут я понял, что один из ста шансов пришел. Но куда девалась вся моя уверенность! Я еле поднялся с лавки, повторяя про себя, как заклинание, одну лишь фразу: «Только бы не играть… Только бы не играть… Только бы не играть…» Повторял, а ставшие ватными ноги несли мое обмякшее тело к воротам.

Судья дал команду, кто-то из наших защитников ударом от ворот послал мяч в середину поля, игра продолжалась, но что происходило на поле, я не видал. Со мной творилось нечто непонятное, никогда прежде не испытанное. Мне казалось, что весь стадион видит, как у меня частой и крупной дрожью дрожат и подкашиваются колени. Я чувствовал: сейчас упаду или просто сяду на траву. Чтобы этого не случилось, я стал быстро расхаживать на негнущихся ногах от штанги к штанге. Дрожь не унималась, а игра в это время переместилась на нашу половину поля. Как во сне, увидал я накатывающуюся на меня красную волну. Увидел, как мяч, пробитый спартаковским нападающим Алексеем Парамоновым, по высокой дуге летит в сторону моих ворот. Увидел, как к месту, где мяч должен приземлиться, устремился другой спартаковец — Никита Симонян. В сознании мелькнуло: «Успею раньше!», и я кинулся навстречу Симоняну…

До цели я не добежал, потому что столкнулся с нашим полузащитником Всеволодом Блинковым, опережавшим и меня, и Симоняна, и сбил его с ног. А тем временем спартаковец Николай Паршин без малейших помех послал мяч головой в наши ворота.

Счет стал 1:1. Мы упустили верную победу. Мы потеряли дорогое очко. И всему виною был лишь один человек — запасной вратарь Яшин…»

Во время следующего матча с тбилисским «Динамо» Яшина снова поставили на ворота. Но получилось еще хуже. Яшин пропустил сразу четыре мяча! После такого фиаско Лев присел на скамейку запасных на целых два сезона. С горя он ушел играть в хоккей с шайбой и даже выиграл с хоккейным «Динамо» Кубок СССР. Яшин уже стал подумывать о смене клуба и неизвестно, чем бы дело кончилось. Но в 1953 году Хомич перешел в минское «Динамо», и Яшину вновь выпал шанс. Его поставили в ворота, и с тех пор претензий к его игре практически не было. Буквально через десяток матчей Яшина вызвали в сборную страны, за которую он проведет 78 встреч, выиграет Олимпийские игры в Мельбурне и станет обладателем Кубка Европы 1960 года.

Яшин по праву считается лучшим вратарем всех времен и народов. Он — единственный голкипер в истории, получивший за свою новаторскую игру престижную награду «Золотой мяч».

2010 год. В Минске прошло торжественное захоронение саркофагов с останками трех неизвестных солдат, участников разных войн, в крипте православного Храма-Памятника в честь Всех Святых

Останки солдат обнаружили спецподразделения Министерства обороны во время поисковых экспедиций. Было установлено, что часть их принадлежит неизвестному участнику войны 1812 года, погибшему в боях с французскими войсками под командованием Мюрата. Также были найдены останки солдата Первой мировой войны, погибшего в августе 1915 года под Гродно при сдерживании наступления кайзеровских войск. Третий неизвестный солдат — боец Великой Отечественной войны, павший в ноябре 1943 года после форсирования Днепра под Лоевом.

Накануне Дня Независимости в память о миллионах защитников родной земли — верующих и атеистах, людях разных национальностей, павших в сражениях с врагом, Глава государства Александр Лукашенко и митрополит Минский и Слуцкий Филарет затеплили негасимую лампаду Благодатным огнем, доставленным из Иерусалима от гроба Господня.

На церемонии присутствовали руководители страны, высшее духовенство, представители Вооруженных Сил и около 50 тыс. жителей Минска. «Мы сегодня захоронили останки неизвестных солдат. Они наверняка были молодыми. Они были чьими-то детьми. Давайте сделаем так, чтобы наши дети жили спокойно и мирно, чтобы нам никогда не пришлось хоронить детей. Во имя этого стоит жить! За это надо бороться», — сказал А. Лукашенко.