Премьера «Операции «Ы», первый азиат в космосе, умер поэт Матусовский. Этот день в истории: 23 июля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 23 июля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1840 год. Произошло сражение русских войск с крупным отрядом имама Шамиля у реки Валерик, ставшее широко известным благодаря поэтическому гению Михаила Лермонтова

Во время Кавказской войны в районе Гехинского леса и реки Валерик, берущей свое название от слова «валар» — смерть, произошла кровавая битва, в которой русские войска под командованием генерала Аполлона Галафеева разгромили чеченскую армию. Малая Чечня была занята, а Шамиль отступил в Дагестан.

При взятии укрепленной позиции на реке отличился поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов. В официальных военных сводках о нем было сказано: «Офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы». Михаил Юрьевич был представлен к ордену, который, впрочем, так и не получил — его имя было вычеркнуто из окончательного списка награжденных императором Николаем I.

Свои впечатления о бое поэт передал в знаменитом стихотворении «Валерик». Как и во многих произведениях Лермонтова, здесь нашел отражение трагизм противоречия между исторической необходимостью присоединения Кавказа к России и методами, с помощью которых оно осуществлялось. В конце стихотворения Лермонтов выражает сожаление по поводу бессмысленности «беспрестанной и напрасной» вражды:

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: «Жалкий человек.

Чего он хочет!.. Небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он — зачем?»

1965 год. Состоялась премьера одной из лучших советских комедий — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

После успеха фильма «Деловые люди» Леонид Гайдай решил снять комедию на современную тему, в которой зритель смог бы узнать себя. Тогда режиссеру на вычитку принесли сценарий Якова Костюковского и Мориса Слободского о студенте Владике, который постоянно попадает в несуразные ситуации.

Гайдая так увлекла судьба Владика, что он переписал почти весь сценарий, оставив практически нетронутой лишь одну сцену — где Владик занимается воспитанием Мрачного типа, который очень не любит трудиться.

В итоге получился фильм из трех самостоятельных новелл, объединенных главным героем — простоватым, но неунывающим и находчивым студентом. Режиссер переименовал персонажа из Владика в Шурика после того, как утвердил исполнителя главной роли. Шурика сыграл Александр Демьяненко, победивший в конкуренции с кандидатами, проходившими кинопробы: Евгением Жариковым, Сергеем Никоненко, Александром Збруевым и Олегом Видовым.

Только за первый год после выхода картину просмотрели почти 70 млн зрителей в СССР — это около 31 % населения страны! Фильм стал лидером советского кинопроката 1965 года. Среди комедий этот результат позже превзошли только фильмы того же Гайдая — «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука», а также «Свадьба в Малиновке» Андрея Тутышкина.

Однако фестивальных наград фильм не получил. Исключением стала новелла «Наваждение», которая была удостоена премии «Серебряный Дракон» на не самом известном Краковском международном кинофестивале, специализирующемся на короткометражных фильмах.

Путь картины к отечественному зрителю был непростым. Известный историк советского кинематографа Фёдор Раззаков приводит следующие факты: «23 апреля состоялся просмотр фильма худсоветом, на котором Иван Пырьев, в частности, потребовал «кончать снимать Моргунова и Пуговкина. Они не интересны и надоели…». После чего другая инстанция — сценарно-редакционная коллегия — потребовала от Гайдая вырезать ряд эпизодов, в частности, когда «негр» Верзила гоняется за Шуриком и когда студенты сдают экзамены. Но Гайдай оставил все как есть. Чуть позже ему это припомнили, когда присваивали категорию фильму. 2 июля комиссия по определению группы отнесла «Операцию «Ы» к 2-й категории. Для примера заметим, что в том же году к 1-й категории причислили фильмы «Мы, русский народ» (за шесть месяцев фильм собрал 4 млн зрителей), «Я вижу солнце» (5,1 млн за шесть месяцев), «Кто оседлает коня» (6,6 млн за шесть месяцев), которые сегодня мало кто помнит».

Справедливости ради, стоит отметить, что после долгих обсуждений фильму все же присвоили 1-ю категорию, и он вышел крупным тиражом — 1 197 копий, принеся огромный доход в государственный бюджет.

Фильм о приключениях Шурика давно стал классикой, разобран на цитаты, изучен критиками и поклонниками, выучен наизусть. Несмотря на это, он не теряет актуальности и продолжает завоевывать сердца новых поколений зрителей, что подтверждают его высокие рейтинги на IMDB и «Кинопоиске».

В 2009 году музыкальный телеканал MTV Россия выдвинул картину Гайдая на кинопремию в номинации «Лучший советский фильм». В итоге фильм ограничился лишь номинацией: победителем стала картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Однако попасть в пятерку лучших — уже значимое достижение.

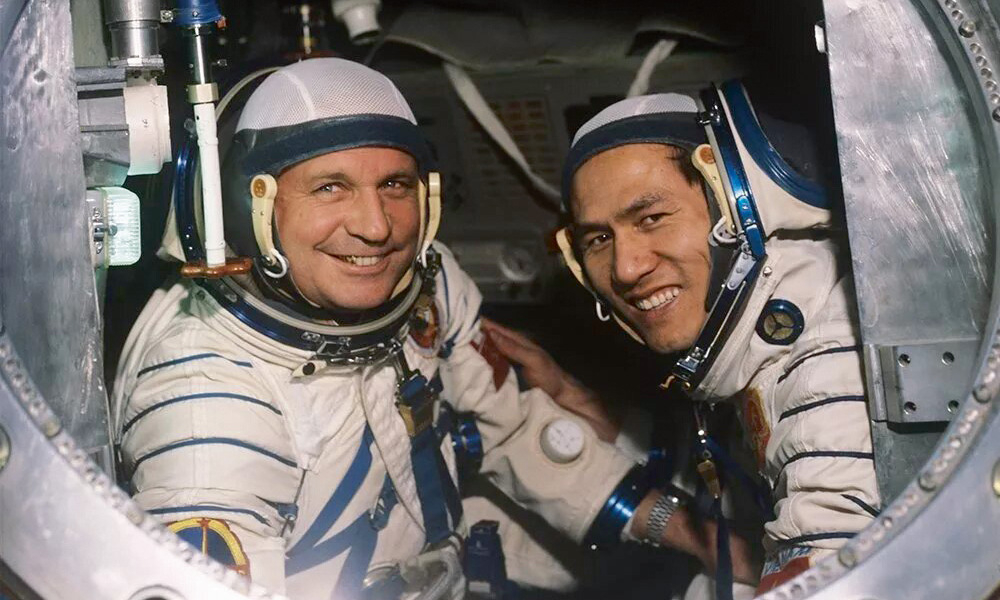

1980 год. В составе экипажа «Союз-37» в космос отправился первый представитель Азии — вьетнамский летчик Фам Туан

Практически сразу после освобождения Юга Вьетнама и объединения страны правительство этой республики, разрушенной 30-летней войной, задумалось о покорении космоса. Для подготовки в Звездный городок были направлены летчики Фам Туан и его дублер Буй Тхань Лием. Через пять лет Герой Вьетнама, подполковник Туан, отправился в космос в качестве космонавта-исследователя на корабле «Союз-37» вместе с командиром экипажа, дважды Героем Советского Союза полковником Виктором Горбатко.

Фам Туан — выходец из крестьянской семьи, с детства мечтал стать летчиком, чтобы защитить свою землю от вражеских самолетов. Его путь к мечте был непростым: он страдал от недоедания, не имел достаточной силы и здоровья для пилотирования. Однако эти трудности стали лишь вызовом, который он преодолел благодаря настойчивости, занятиям спортом и закаливанию. В итоге Туан стал курсантом Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина.

Летчик-космонавт Георгий Гречко вспоминал:

«Это был летчик высочайшего класса. Он сбил почти несбиваемый американский бомбардировщик Б-52. Но после этого Туан оказался в очень тяжелом положении — его преследовали американские истребители, и он фактически был обречен. Его не стали сбивать сразу, потому что знали: при посадке ночью, когда он будет снижаться, включат посадочные огни, и его легко расстреляют. Туан подлетел к аэродрому и… огни не зажгли. Оказалось, он тренировался сажать МиГ-21 в темноте — это очень высокий класс пилотирования! Сбить Б-52 было почти невозможно, потому что охрана, «сейверы», шли вокруг, но остаться живым после этого — еще более невероятно».

Во время московской Олимпиады экипаж «Союз-37» — Горбатко и Туан — вышел на орбиту, и за их работой с огромным интересом следил весь мир.

Всего Туан провел в космосе 7 дней 20 часов 42 минуты. Он участвовал в биологическом эксперименте «Азолла» по выращиванию растений на борту, а также сфотографировал Вьетнам с орбиты.

Для страны, истерзанной войной, космический полет своего гражданина стал великим подвигом и надеждой на возрождение. Фам Туан не только первый вьетнамский космонавт, но и первый представитель Азии в космосе — его полет опередил представителя Японии почти на десять лет.

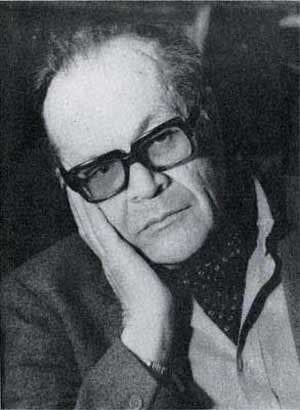

1990 год. Ушел из жизни Михаил Матусовский, автор стихов популярных песен «На безымянной высоте», «Березовый сок», «Вологда» и многих других

«Не слышны в саду даже шорохи.

Все здесь замерло до утра.

Если б знали вы, как мне дороги

Подмосковные вечера!».

Песня Матусовского «Подмосковные вечера» после московского фестиваля молодежи и студентов стала настоящим символом Советского Союза. Без нее долгое время не обходилось ни одно застолье. Иностранцы, узнав русского, тут же фальшиво затягивали «Не слищньи в саду дажье шьорохи…». Немного в истории отыщется песен, которые бы олицетворяли целую страну, стали ее визитной карточкой!

М. Матусовский родился в Луганске. Окончив строительный техникум, работал на местном заводе. Начал печататься в 1934 году в областных газетах и журналах. В 1939-м окончил Литературный институт им. А. М. Горького; в конце июня 1941-го аспирантом МГУ должен был защищать кандидатскую диссертацию по древнерусской литературе, однако в ночь на 23 июня был отправлен военным корреспондентом на Западный фронт. По ходатайству его научного руководителя, видного литературоведа Николая Гудзия, в порядке исключения защита прошла в отсутствие диссертанта, и Матусовский, находясь на фронте, получил телеграмму о присвоении ему степени кандидата филологических наук.

Во фронтовых газетах систематически появлялись стихотворные фельетоны и частушки Матусовского, а главное — его песни. Он рассказывал в поэзии и прозе не столько о своей фронтовой биографии, сколько о других, в том числе друзьях по Литературному институту и по школьным годам. Войну он прошел от первого до последнего дня.

Истинное поэтическое призвание Матусовского раскрылось в текстах песен Дунаевского, Соловьёва-Седого, Хренникова, Блантера, Пахмутовой, Мокроусова, Левитина, Шаинского…

Вдова поэта Евгения Матусовская вспоминает: «Он был совершенно потрясающий отец и девочек наших приучил к книгам. Младшая дочь не очень любила читать. Поэтому Михаил Львович начинал чтение вслух и бросал… на самом интересном месте. Таким образом он заставлял ее дочитать книжку самой… Когда мы потеряли старшую дочь, он сразу сник, так как просто не был готов к таким ударам судьбы. Незаслуженным ударам… Елена была крупнейшим специалистом по американской живописи. Но… Рак легких. Она была девочкой, зачатой на фронте. У нее было очень слабое здоровье. Ее не смогли спасти. Михаил Львович и Леночка похоронены рядом…».

Михаил Матусовский умер 16 июля 1990 года.

Он говорил: «Человек, уходя, на земле остается основаньем плотины, новым мостом, связующим с берегом берег, неподвластной годам удивительной книгой, кораблем… хоть единой строкой полюбившейся песни».

Строчки его песен продолжают жить в памяти людей: «С чего начинается Родина?», «Давно, друзья веселые, простились мы со школою», «Белой акации гроздья душистые»…

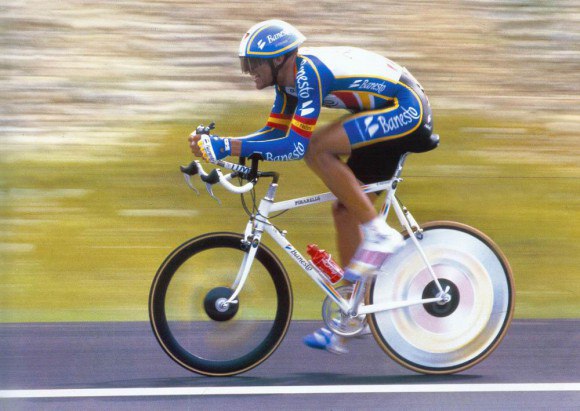

1995 год. Знаменитый испанский велогонщик Мигель Индурайн пятый раз подряд выиграл Тур де Франс

Тур де Франс — шоссейная многодневная, самая известная и престижная, велогонка мира, проводимая во Франции уже более ста лет. Лишь четырем спортсменам удавалось выиграть ее пять раз, но при этом Мигель Индурайн единственный, кто одержал пять побед подряд, с 1991 по 1995 год. Примечательно, что в эти же годы испанец дважды первенствовал и на другой престижной многодневке Джиро де Италия (1992, 1993).

Успехи Индурайна объясняли особенностями его организма. В частности, объем его легких составляет 8 л, в то время как у нормального человека он равен примерно 6 л. Его пульс в состоянии покоя — 28 ударов в минуту и никогда не поднимался выше 120 ударов.