Петра Рокицкого лишали всех должностей, а он бился за продовольственную и валютную безопасность страны

Как родившийся на Минщине ученый-генетик Пётр Рокицкий в 1930-е боролся за продовольственную безопасность СССР, а в годы Великой Отечественной — за валютные поступления в казну, читайте в материале корреспондента газеты «Минский Курьер».

Накормить страну

В 1920-е в СССР были переведены труды иностранных генетиков. В 1930-е годы в кругах ученых появился представитель, как признали позже, псевдонаучного направления в биологии — Трофим Лысенко. Он отвергал хромосомную теорию наследственности, опираясь на советские догмы об уравниловке по рождению: мол, никаких наследственных факторов ни у особей, ни у растений нет и быть не может. В Кремле нравилась его теория. Она соответствовала диалектическому материализму.

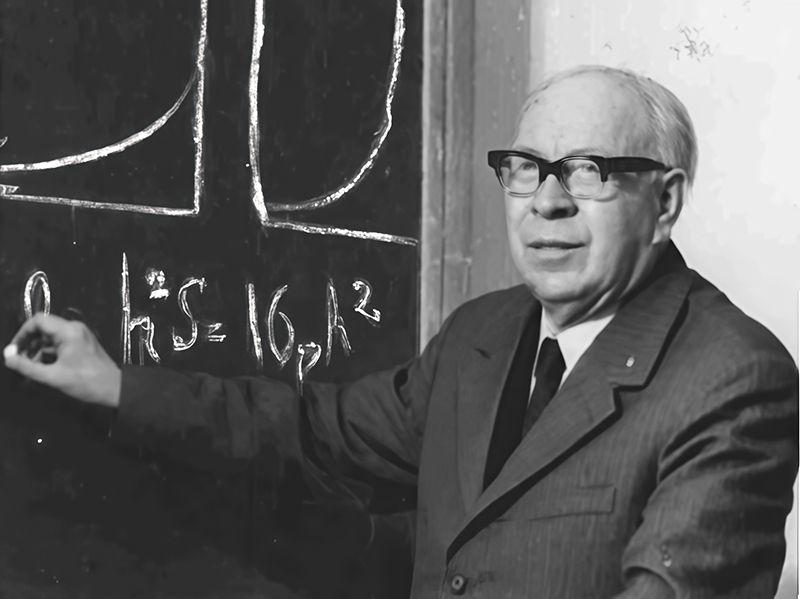

В августе 1948-го, на очередной сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, Т. Лысенко объявил генетику лженаукой. Профессор П. Рокицкий открыто заявил о своем несогласии с выводами. За что и поплатился…

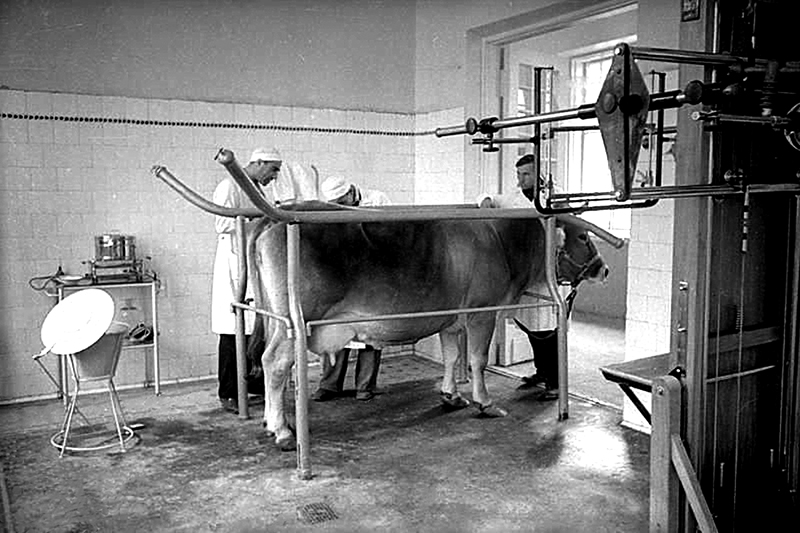

Пётр Фомич родился в 1903 году в деревне Кустовнице Минской губернии, в семье служащего. Отец часто менял места работы: Чериков, Могилёв. Семья переезжала с ним. С 1913-го по 1915-й Пётр учился в мозырской гимназии, где его освободили от платы за учебу в связи с высокой успеваемостью. После революции 1917 года П. Рокицкий оканчивал последние классы в школе-коммуне в заброшенном имении Лемень в Минской области. Ученики проводили время не только за партами, но и в поле, обеспечивая общий стол сельхозпродукцией. 17-летнему выпускнику предложили остаться учителем биологии в школе. Потрудившись наставником несколько лет, Пётр поступил в МГУ на биологическое отделение. Тогда и увлекся генетикой. После окончания вуза преподавал эту науку в том же университете. Параллельно вел практическую деятельность: руководил бригадой, занимавшейся селекцией при Всесоюзном институте животноводства. Если говорить простыми словами, его задачей стало усовершенствование пород коров с целью повышения жирности молока и качества мяса. В отношении кур выделял только те генотипы, которые отличались яйценоскостью, большим весом. Получал материалы для дальнейшего скрещивания и выведения нужных пород. Эти строки могут показаться выдержкой из нудной лекции, однако на деле далеко не сытая страна в 1930-е нуждалась в резком повышении объемов продовольствия. Работы и идеи Рокицкого часто становились смелыми экспериментами, как у героя булгаковской повести «Роковые яйца» профессора Персикова. Тот помещал эмбрионы под изобретенный им луч, и они развивались гораздо быстрее, достигали более крупных размеров, чем исходные. Жаль, из-за халатности куриные яйца перепутали со змеиными, и это привело к катастрофе. В практике Петра Фомича подобного не случилось! Хоть лучи в его деятельности и присутствовали. Правда, радиационные, в безопасных дозах.

Учебник генетика, написанный им для зоотехнических вузов, выдержал четыре издания. Книгу перевели на украинский, латышский, эстонский и другие языки. В 1935 году П. Рокицкий стал кандидатом биологических наук, а в 1939-м — доктором наук. Его разработки использовали тысячи сельхозпредприятий и подсобные хозяйства Красной армии.

Военный экспорт

В СССР был развит пушной промысел — охота на животных с ценным мехом. Параллельно начали открывать зверосовхозы для разведения норки, голубого песца, серебристо-черной лисицы, нутрии, соболя, шиншиллы. В 1931 году создали внешнеэкономическое объединение «Союзпушнина», отдав ему монополию на продажу советских мехов на мировом рынке. Потребность в валюте заставила Кремль обратить особое внимание на отрасль. Был открыт Московский пушно-меховой научный институт. В 1938-м заведующим кафедрой генетики в нем стал П. Рокицкий. Опыт ученого теперь направили (косвенно) на добычу валюты для Союза. И генетик не подвел — 10 лет боролся за улучшение популяций пушных зверей.

Только в 1941 году СССР отгрузил в США 14 млн беличьих шкурок, 2,6 млн шкур каракуля и 0,8 млн лисьих шуб. Подобный товар стал основным экспортом. Его доля с июня 1941-го по конец 1943-го — треть поставок за рубеж всей советской продукции. С 1941 по 1945 год «Союзпушнина» дала свыше 26 % всей валютной выручки страны.

Не случайно в 1945 году Петра Фомича наградили орденом «Знак почета», а в 1946-м — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Дорога на родину

Несмотря на явную эффективность генетики, в 1948-м, после обвинений Т. Лысенко, научное направление уничтожили. Профессора Рокицкого, публично назвавшего такую позицию профанацией, лишили всех должностей. Он едва устроился учителем в школе рабочей молодежи в подмосковном городе Балашихе. Через год уволили и оттуда. Многих коллег подвергли арестам. Ученый устал прислушиваться по ночам к шагам на лестнице. Уехал в Коми АССР, подальше от всех зол. Недолго был таксидермистом. Это пользовалось спросом. Потом трудился в отделе животноводства и зоологии в одном из местных научных учреждений. В Москву удалось вернуться лишь в 1957-м, когда политическая ситуация изменилась.

В генетику вновь поверили. Однако пришло новое поколение специалистов. Пётр Фомич получил должность заместителя главного редактора реферативного журнала «Биология». С его опытом и знаниями вычитывать рефераты — дело неблагодарное.

В 1960 году Рокицкому протянула руку помощи историческая родина! Выделили квартиру в Минске. В БГУ предложили заведовать кафедрой зоологии позвоночных. Одновременно (до самой кончины в 1977-м) профессор возглавлял лабораторию теоретической генетики Института генетики и цитологии АН БССР. За работы по применению математических методов в биологических исследованиях ему присуждены Государственная премия БССР и множество других наград и званий.

Фото из интернета

Еще материалы рубрики:

Бильярд на деньги и «Морской бой» по 15 копеек. Вспоминаем, как развлекались в СССР

Владивосток — Негорелое. История поселка, ставшего символом событий, разделивших Беларусь в 1921 г.

Что изменилось после воссоединения Западной Беларуси и БССР в 1939 году