Рекорд выживаемости, гибель Сан-Франциско и «музыка толстых». Этот день в истории: 18 апреля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 18 апреля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1849 год. Умирает выдающийся русский зодчий итальянского происхождения Карл Росси, который спроектировал центр Петербурга

Он служил при трех императорах — Павле I, Александре I и Николае I. Работал в стилях ампир и классицизм. Был первым российским архитектором, кто при проектировании видел не каждое здание отдельно, а представлял весь квартал, архитектурный ансамбль. Так, работая над созданием Михайловского дворца, К. Росси подготовил проект и площади, и домов на ней в едином стиле. Еще более грандиозной стала следующая его постройка — Дворцовая площадь с величественным зданием Главного штаба со знаменитой двойной аркой в центре, увенчанной колесницей Победы. Соседние улицы и площади также создавались в едином стиле. Когда архитектору поручили проект нового театра, он создал не только здание Александринского, но и целую улицу с площадью.

Ландшафтно-парковый дизайн Елагина острова, территорий Аничкова дворца, дворца Воронцова, благоустройство окружения Исаакиевского собора — это все тоже К. Росси. Последними его большими работами стали здания Сената и Синода.

Он проектировал не только дворцы: по его чертежам и рисункам была выполнена и мебель в них.

К. Росси построил множество зданий различного назначения, но своим домом так и не обзавелся. Всю жизнь нуждался, но при этом занимался благотворительностью. Никогда не просил о награде для себя, но всегда — для людей, с которыми работал.

Он умер 175 лет назад, 18 апреля 1849 г., заразившись холерой, которую не смог преодолеть его организм, ослабленный тяжестью невосполнимых потерь — тремя годами ранее ушла из жизни жена Росси, а перед тем — его старший сын Александр, унаследовавший талант и профессию отца. Жизнь великого архитектора прервалась на 73-м году в маленькой квартире в Петербургской Коломне, куда незадолго до этого он переехал ввиду крайней нужды. Похоронили К. Росси на Волковском лютеранском кладбище за счет казны — родственники не могли позволить себе даже самые скромные похороны. В 1940 г. прах Росси был перенесен в некрополь Александро-Невской лавры.

1906 год. Трагедия Сан-Франциско — в начале шестого утра в городе с 360-тысячным населением происходит катастрофическое землетрясение

Сила толчков превысила 8 баллов по шкале Рихтера. Многих жителей выкинуло из кроватей — они даже не успели понять, в чем дело. За считанные минуты 80 % городских зданий было разрушено. Начались пожары, тушить которые было нечем — из-за повреждений водопроводной сети воды в трубах не было. Чтобы остановить распространяющееся пламя (а большинство домов тогда были из дерева), пожарные взрывали целые улицы и рыли траншеи, отсекая горящие районы. В результате землетрясения и последующих пожаров погибло до 3 тыс. человек, 250 тыс. жителей остались без крова.

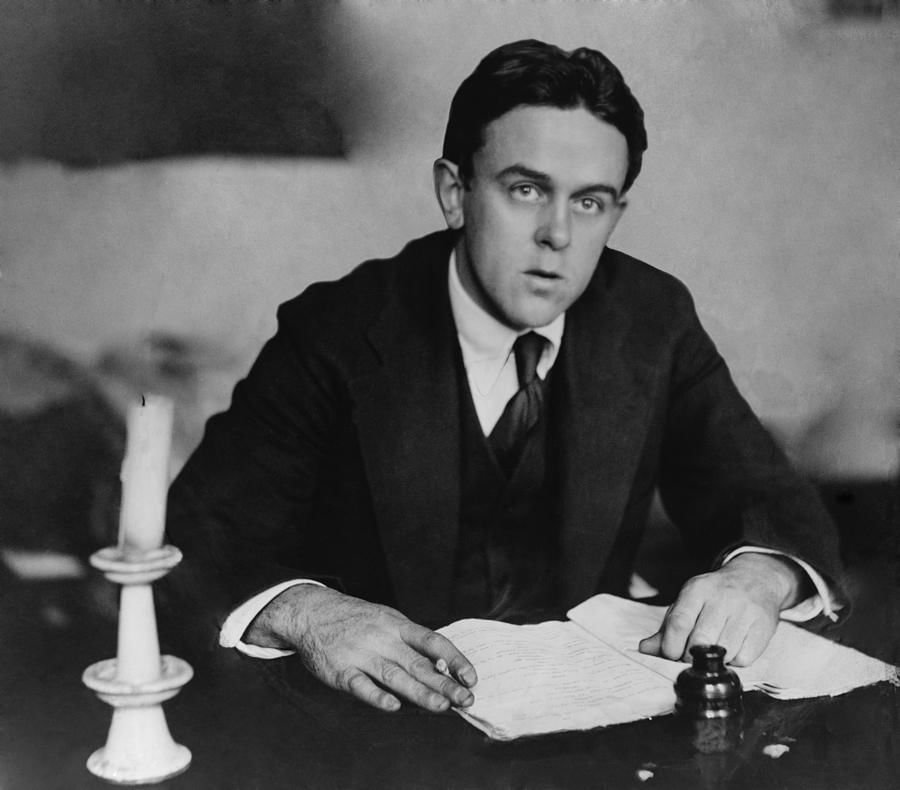

Сохранилось множество историй об известных людях, переживших калифорнийское землетрясение. Очевидцы рассказывали, что знаменитый певец Энрико Карузо выпрыгнул в пижаме из окна «Палас-отеля», прижимая к груди самое дорогое — портрет президента Теодора Рузвельта с автографом. А известный в те годы актер Джон Бэрримор, не успевший к пяти утра добраться до дома, долго бродил потом среди руин и дыма в вечернем смокинге с цветком в петлице…

Реконструкция Сан-Франциско заняла много лет.

К слову, самыми трагичными в ХХ веке считаются шесть землетрясений: помимо Калифорнийского, это — Мессинское (между Сицилией и Апеннинским полуостровом, 1908), Ашхабадское (Туркменская ССР, 1948), Вальдивское (Чили, 1960), Таншаньское (Китай, 1976) и Спитакское (Армянская ССР, 1988).

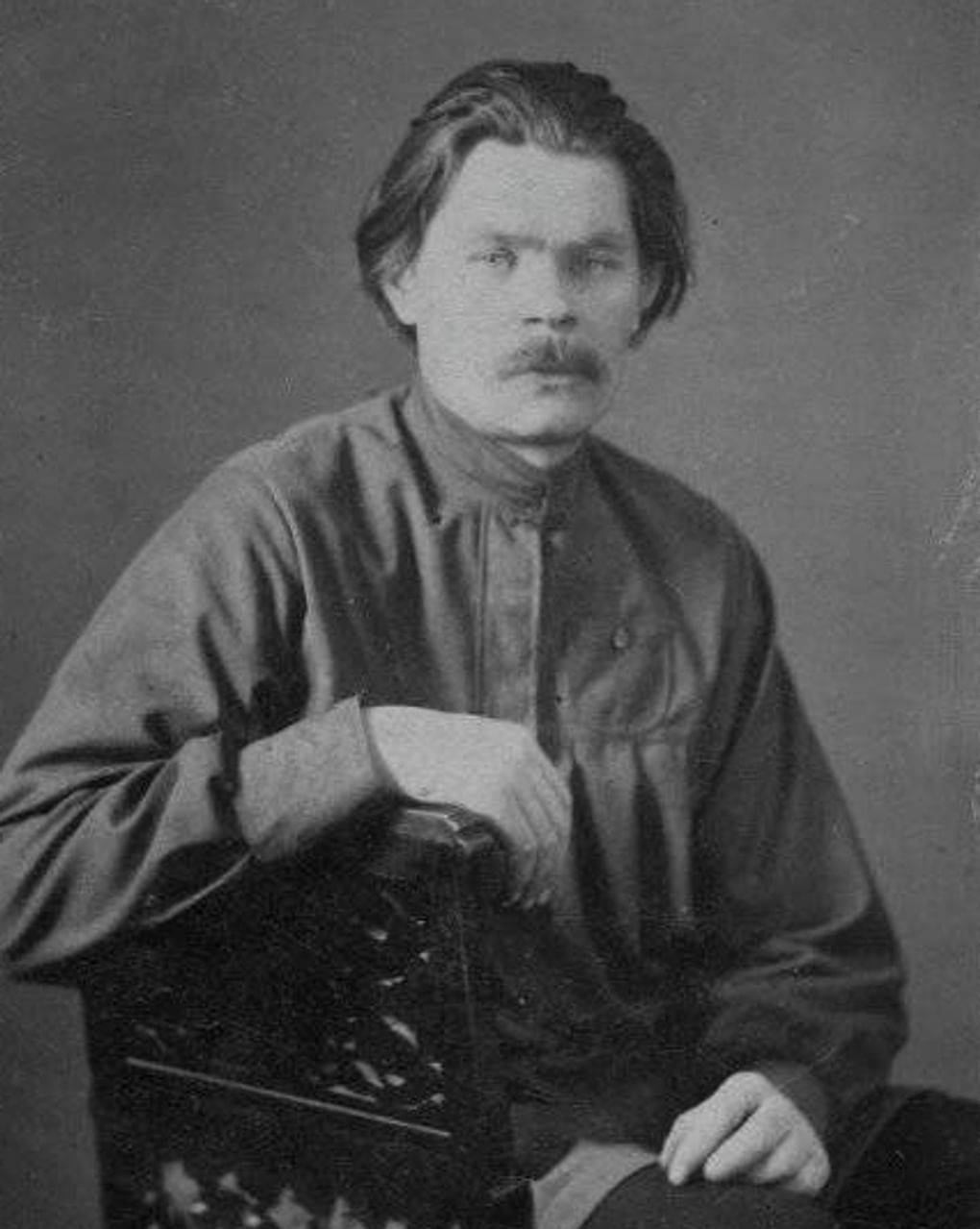

1928 год. Газета «Правда» публикует статью Максима Горького «О музыке толстых»

«В жизни всегда есть место подвигам», «Рожденный ползать — летать не может», «Человек — это звучит гордо!»… М. Горький был просто генератором емких и метких выражений, которые тут же обретали крылатость. Но есть среди них фраза, на долгие годы ставшая приговором целому музыкальному направлению: «Джаз — музыка толстых».

Было обычное утро середины рабочей недели 18 апреля 1928 г. Люди спешили на работу, на ходу просматривали газеты, обменивались новостями. Никакого особого интереса статья М. Горького в «Правде» не вызывала. Куда с большим азартом народ обсуждал доклад Николая Бухарина «Алкоголизм и культурная революция», переданный по радио. Свои мысли он начал излагать в 7:10, поэтому, собираясь на работу, его послушали очень многие. Те же, кому это сделать не удалось, живо интересовались у коллег и знакомых: «Ну, так чья взяла, водка, али революция?»

А между тем статья М. Горького оказалась судьбоносной — слова живого классика, присланные из-за рубежа (статья писалась на Капри), подвели окончательную черту под «свободно-беспризорным» развитием советского джаза, которому на тот момент шел уже шестой год (днем рождения принято считать 1 октября 1922 г.). По словам известного джазмена Алексея Козлова, для многих поколений советских исполнителей и любителей джаза имя Горького «было ненавистно за то проклятие, которое он наслал на весь джаз в 1928 году», ведь «опровергать его крылатую фразу нам всем пришлось в течение всей жизни».

Как только не называли джаз в Советской России, каких нелестных эпитетов не удостаивали. В свое время в ходу были бескомпромиссные лозунги типа: «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь!». По сравнению с подобными заявлениями презрительное определение джаза как «музыки толстых», данное М. Горьким, выглядит по-отечески ласковым. Вместе с тем пролетарский писатель, долгое время живший за границей, обрушиваясь на джаз как на музыку капиталистов, не мог не знать, что он уходит корнями в афроамериканскую народную музыку. Джаз был чрезвычайно популярен и в СССР, но, несомненно, раздражал руководство своим заграничным происхождением, полной свободой и импровизацией.

1979 год. Австриец Андреас Михавеч невольно устанавливает рекорд выживаемости, проведя в тюремной камере 18 дней без воды и пищи

Андреас был 18-летним учеником каменщика из Брегенца. В выходной воскресный день, 1 апреля, вместе с приятелем, который был за рулем, они гоняли на авто по улицам небольшого городка Хекст и угодили в легкое ДТП без пострадавших. Водитель, как визуально определили полицейские, был слегка навеселе, поэтому его направили на медицинское освидетельствование. А Андреаса, у которого при себе не оказалось документов, поместили в подвальную камеру до выяснения личности и… забыли о нем на недели.

Каждый из трех участников задержания полагал, что парня выпустил кто-то из его коллег. Между тем Андреас, оказавшись в спартанских условиях с жесткой койкой и отхожим местом в виде ведра, поначалу особо не расстроился. Он был абсолютно уверен, что через час-другой будет выпущен. Часы шли, но никто не приходил. Узник кричал, колотил в дверь — никакой реакции. Он перестал ориентироваться во времени, периодически терял сознание от истощения и обезвоживания и из последних сил пытался слизывать конденсат с шероховатых стен камеры.

Андреаса случайно обнаружил 18 апреля не подозревавший о задержанном офицер полиции. Он учуял неприятный запах, исходивший из подвала, и спустился, чтобы определить его источник. Поначалу полицейский посчитал узника мертвым, никаких признаков жизни тот не подавал. За 18 дней заточения Андреас потерял 24 кг. И тем не менее он выжил. Более того — после длительного восстановления не имел серьезных проблем со здоровьем.

По настоящее время, согласно Книге рекордов Гиннесса, Михавеч является обладателем титула «человек, выживший без еды и воды самое продолжительное время». Надо ли говорить, что сам рекордсмен предпочел бы никогда не участвовать в подобных состязаниях на выживание.

Рекорд Михавеча, конечно, впечатляет, но исследования показывают, что средний человек не проживет без воды ни 18 дней, ни даже вдвое меньше. Очевидно, что свои коррективы внесла высокая влажность в камере и конденсат, который Андреасу все же удавалось иногда слизывать.

К слову, полицейские, причастные к задержанию Андреаса и заключению его в камеру, легко отделались. На суде все трое пытались переложить вину друг на друга, и в итоге были приговорены лишь к штрафу — в эквиваленте к 2 тыс. евро каждый.

В ходе судебного процесса выяснилось, что чудовищную халатность проявил и их коллега. Заявление о пропаже Андреаса полицейский принял и дал ему ход всего за день до того, как парень был найден, хотя обеспокоенная мать пропавшего юноши уже несколько дней обивала пороги полицейского участка.

Спустя два года Михавечу удалось отсудить у государства 18 тыс. евро.

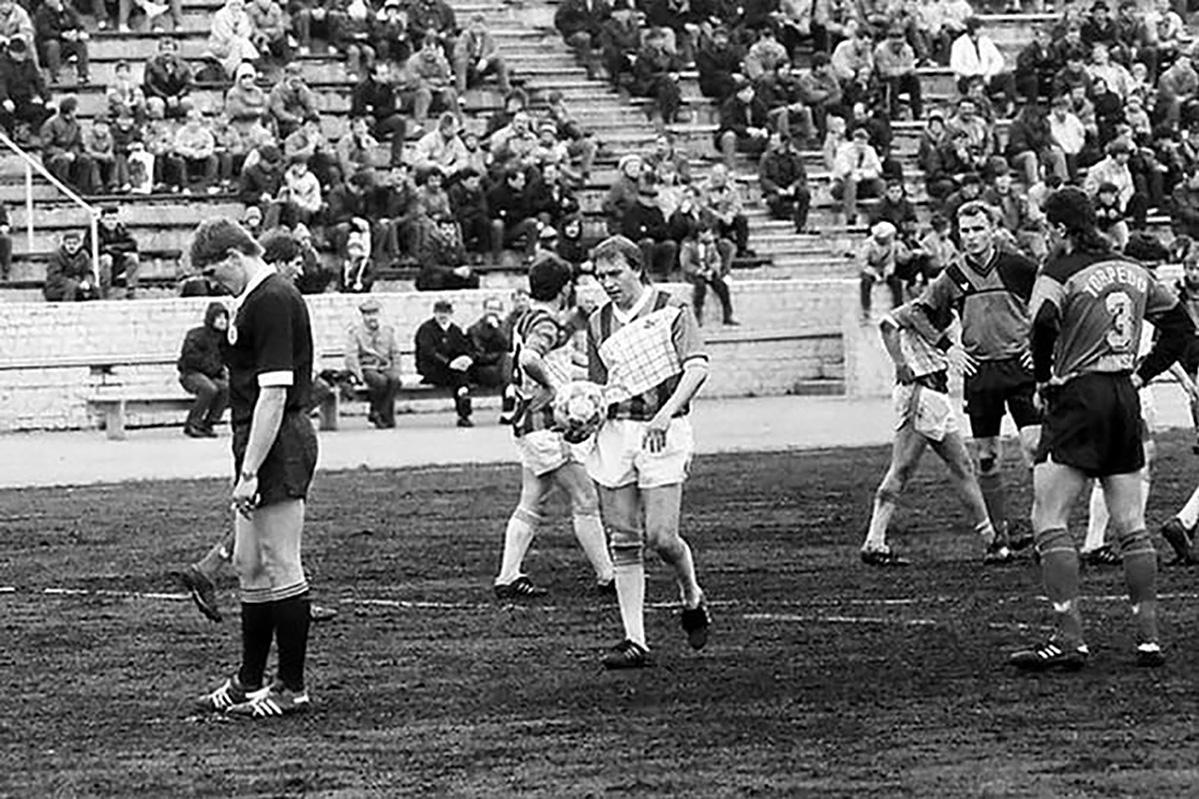

1992 год. В Минске проходит первый матч первого суверенного чемпионата Беларуси по футболу

Эту дату можно считать днем рождения отечественного элитного футбольного дивизиона. В матче открытия сошлись минское «Динамо» и «Металлург» из Молодечно. Явным фаворитом поединка считались минчане, которые долгое время играли в Высшей лиге чемпионата СССР. Однако гости из Молодечно дали настоящий бой лучшему белорусскому клубу и ни одной из команд взять очков в тот вечер не удалось — 0:0.

В дальнейшем по ходу турнира минчане сыграли вничью еще лишь дважды, один раз уступили витебскому КИМ (с 2007 г. — ФК «Витебск») и, одержав 11 побед, стали первыми чемпионами суверенной Беларуси. Тренером минского «Динамо» в то время был Михаил Вергеенко. Его подопечными — Геннадий Лесун, Дмитрий Климович, Александр Тайков, Эрик Яхимович, Сергей Гоцманов, Валентин Белькевич, Владимир Журавель, Радислав Орловский, Аудрюс Жута, Юрий Антонович, Евгений Кашенцев, Сергей Герасимец, Валерий Величко, Сергей Барановский. Ворота столичной команды защищал Андрей Сацункевич.

Читайте также:

Смерть Джона Рида, советский Кенигсберг и Жерар Филип в Москве. Этот день в истории: 17 октября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 17 октября в разные […]

Кто похитил памятник Леонову, и как наложница стала императрицей Китая. Этот день в истории: 16 октября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 16 октября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».