«Решили пойти нестандартно». Как Ярослав Линевич совершил архитектурную революцию в Минске

Грезил о мореходном училище, мог сделать спортивную карьеру, а стал архитектором. Получил признание как градостроитель, отдав профессии более полувека. Ярослав Львович Линевич в январе отметил 90-летие. С юбиляром побеседовала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Когда рассказывают об архитекторе, принято говорить, что он автор проектов таких-то зданий. У Ярослава Линевича объектами были не здания, а целые жилые районы и даже… города. Со студенческих лет он выбрал такое направление в архитектуре, как градостроительство, когда определяется стратегия застройки целого населенного пункта или его части. Поэтому работать приходилось над генеральными планами городов, застройкой жилых районов. Его заслуги в профессии отмечены орденом «Знак почета», званием «Заслуженный архитектор БССР», премией Совета Министров СССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (за участие в восстановлении Ташкента после землетрясения 1966 года), почетным призом «Зодчий Беларуси».

Когда рассказывают об архитекторе, принято говорить, что он автор проектов таких-то зданий. У Ярослава Линевича объектами были не здания, а целые жилые районы и даже… города. Со студенческих лет он выбрал такое направление в архитектуре, как градостроительство, когда определяется стратегия застройки целого населенного пункта или его части. Поэтому работать приходилось над генеральными планами городов, застройкой жилых районов. Его заслуги в профессии отмечены орденом «Знак почета», званием «Заслуженный архитектор БССР», премией Совета Министров СССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (за участие в восстановлении Ташкента после землетрясения 1966 года), почетным призом «Зодчий Беларуси».

В 30 проектировал города

Юбиляр вспоминает: как и многие его сверстники в послевоенные годы, он хотел стать военным моряком, но не прошел медицинскую комиссию. Один из школьных учителей, зная, что юноша хорошо рисует, посоветовал поступать в политехнический институт, где объявили первый набор на специальность «архитектор». До этого в республике своих зодчих не готовили. Успешно выдержав целых 8 экзаменов, парень стал студентом. Так случай стал судьбой.

Трудовая биография Ярослава Линевича началась в Витебске, где выпускник попал в бригаду специалистов, которые разрабатывали генплан Новополоцка. Вчерашнему студенту довелось проектировать первый жилой микрорайон в этом городе. Дебют оказался удачным: Ярослав Львович был удостоен за него бронзовой медали Выставки достижений народного хозяйства СССР, а сам проект опубликовали в журнале «Советский Союз», распространявшемся даже за границей.

Начало карьеры было таким заметным, что вскоре молодого специалиста пригласили в институт «Белгоспроект» в Минске — уже руководителем группы. А спустя несколько лет, когда ему было всего 30, он возглавил архитектурно-планировочную мастерскую института. В то время в республике началось бурное развитие промышленности, а с ней и городов. Мастерская разрабатывала генпланы Солигорска, Светлогорска, Жодино, Микашевичей, Бреста, Могилева, Гродно, Молодечно, Столбцов, Речицы, Бобруйска, Борисова, Несвижа.

Уже как известному специалисту-градостроителю Ярославу Линевичу в 1971 году предложили возглавить мастерскую генплана «Минскпроекта». С тех пор творческая жизнь архитектора была связана со столицей, хотя должности менялись: были служба в системе Госстроя, работа главным архитектором столицы, руководящие должности в «Минскпроекте», а затем в институте «Минскградо».

Архитектурная революция Минска

Заметной вехой в творческой жизни Ярослава Львовича стала разработка генплана развития Минска 1982 года. По сути, это был революционный документ. Вот что рассказывает об этом архитектор.

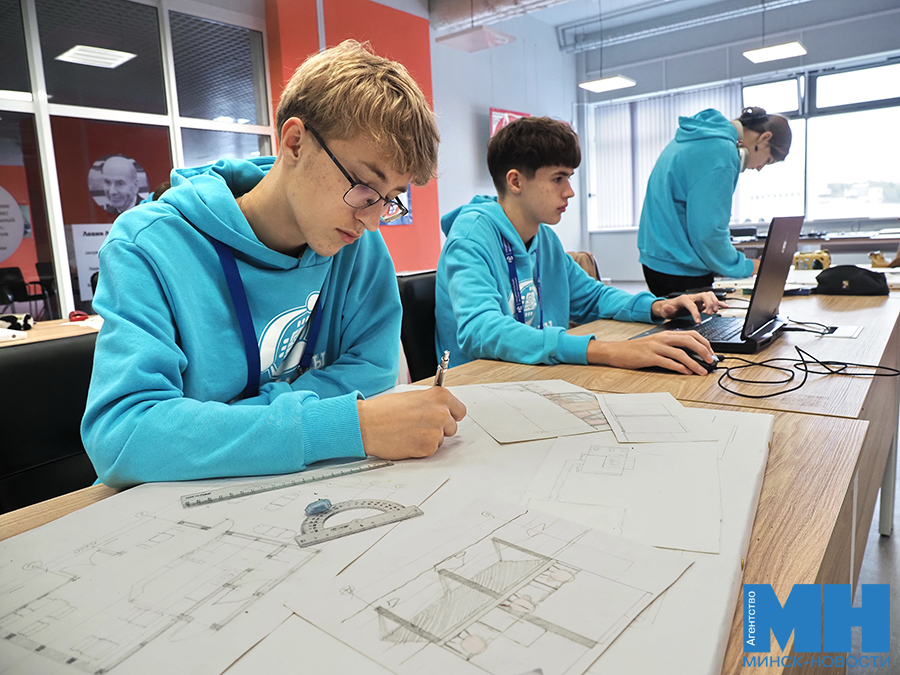

Один из молодых микрорайонов города Зелёный Луг — 5. 1982 год

По предыдущему генеральному плану столицы 1965 года предполагалось, что миллионный рубеж население города преодолеет к 1980-му, но это случилось намного раньше — в 1971-м.

— Мы просчитали, что к 1980-му население Минска может составить уже 1 млн 355 тысяч человек. К 2000-му прогнозировали 1,9–2 млн жителей. От этого показателя зависели транспортная схема города, численность социальных объектов, инженерная инфраструктура и другое. Поэтому срочно требовалось вносить изменения в действующий генплан. Если раньше в столице намечалось преимущественно развитие трамвайного движения, то наш коллектив предложил альтернативу — метрополитен. Главная проблема была в том, что страна жила по пятилеткам, бюджет республике выделялся на 5 лет. Начать строительство в середине этого срока было форс-мажором. Где взять деньги, если заранее траты не планировались? Нужно было убедить руководство СССР в необходимости выделить средства прямо сейчас, а не через 3 года. Решили пойти нестандартно: половину нужной суммы БССР берет на себя, вторую выделяет союзное Министерство транспорта. Так в 1977 году был подписан Указ о выделении средств и начале строительства метро в Минске. Это позволило открыть 1-ю линию подземки уже в 1984 году.

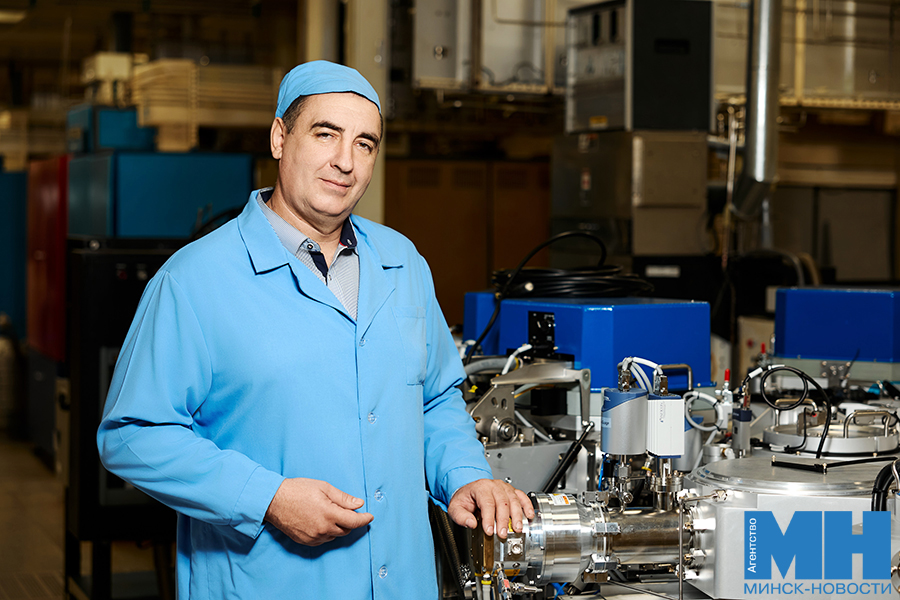

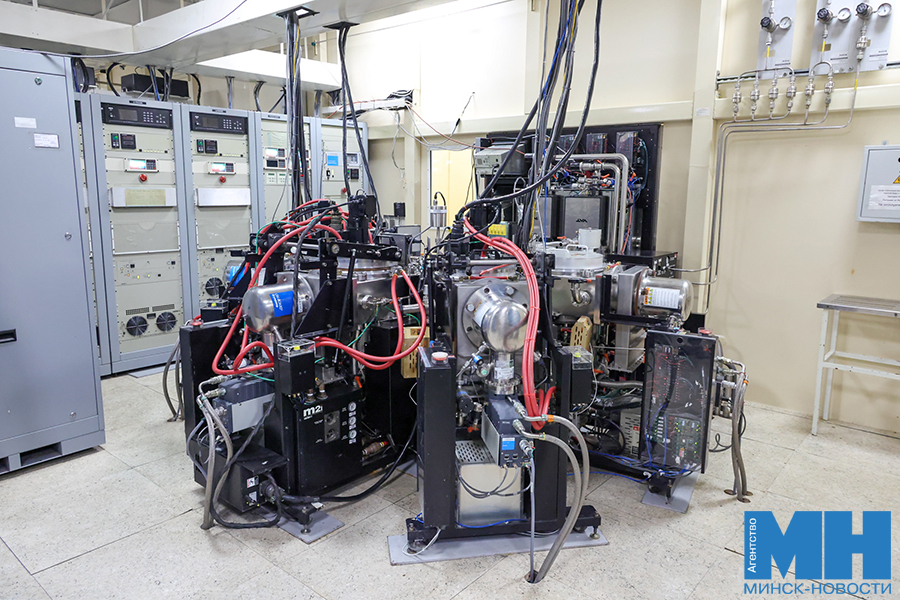

В 1977 году в Минске начато строительство метро

Движение от центра

Ярослав Львович делится воспоминаниями, как еще хотели оптимизировать транспортную инфраструктуру столицы.

— В Минске исторически сложилась радиально-кольцевая система улиц, она со всех сторон ведет транспорт через центр города, который оказывается перегруженным. Это самое главное препятствие для нормальной работы транспортной инфраструктуры. Необходимо разными способами отводить автомобильные потоки от центра. В генплане 1982 года для этого было предложено строительство четырех новых скоростных магистралей с развязками в разных уровнях на пересечении с радиальными улицами. Эти магистрали, как хорды, пересекали город с севера на юг и с запада на восток.

Собеседник резюмирует: те предложения не были воплощены, а сегодня такие идеи не реализуешь, потому что часть земель, предназначавшихся для развязок и магистралей, застроена.

Зеленый вектор

Новинкой генплана-1982 стало появление водно-зеленой системы (Свислочь как водный диаметр и два полукольца — Слепянское и Лошицкое водохранилища). Задумывалось это изначально для того, чтобы обеспечить технической водой промышленность растущего города. Поэтому в свое время создали Вилейско-Минскую водную систему. На реке Вилия сделали водохранилище, потом почти 120-километровым каналом вода подавалась к столице, в Минское море, а затем в водохранилища Дрозды, Цнянское. Далее намечалось доставить воду к крупным предприятиям — МТЗ и МАЗ. Но благодаря прекрасному ландшафтному архитектору «Минскпроекта» Василисе Шильниковской идея получила новое развитие.

— Коллега предложила не просто построить технические водоемы, а создать оздоровительное кольцо водоемов и водно-зеленых ландшафтов, проходящих по всем районам города и дающих дополнительные места отдыха жителям. К сожалению, южная (Лошицкая) часть кольца, в отличие от Слепянской, не была построена. Распался СССР, возникли финансовые проблемы, идея осталась нереализованной, — вспоминает Ярослав Львович. — Мне жаль, что и сегодня кольцо существует в половинчатом виде. За прошедшие десятилетия денег на реализацию задумки так и не нашлось.

За Слепянскую водно-зеленую систему авторский коллектив во главе с Василисой Шильниковской был удостоен Государственной премии СССР. Московские зодчие, увидев построенное детище (осматривали его с вертолета), признали работу лучшей среди всех номинированных на высокую награду.

Быть авторитетом

Ярослав Львович вспоминает — довелось работать с 12 главами белорусской столицы. Наиболее тесное сотрудничество и взаимопонимание было с Михаилом Васильевичем Ковалёвым, вместе с которым отстаивали на высшем уровне идеи строительства метро и другие задумки градостроителей.

— В 1989–1993 годах я был главным архитектором столицы. Помню, что ни один принципиальный вопрос о застройке и развитии города не решался без нашего профильного комитета. Руководство города с нами советовалось, главный архитектор и его заместители были авторитетом и у руководства страны. Хотелось бы, чтобы такое взаимопонимание и плодотворное сотрудничество было и сейчас.

Ярослав Львович отдал архитектуре более полувека, уйдя на пенсию уже на девятом десятке. Оценивая Минск сегодняшний, он отмечает:

— Для меня нынешние высотные джунгли в столице неудобны. Хочется, чтобы в городе были достойное жилье, хорошие места отдыха, удобная транспортная система, где автомобили не пересекаются с пешеходами. Именно о таком идеальном городе мечтает архитектор. Вот только в силу некоторых причин создать его проблематично. И все же за нашей профессией будущее, именно зодчему под силу создавать для людей уютную среду, комфортные пространства с позитивной атмосферой.

Фото БелТА и с сайта Минского метрополитена

Смотрите также: