Русская жена литовского правителя и гибель «Мистера нокаута». Этот день в истории: 15 февраля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 15 февраля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1495 год. Дочь великого князя московского Ивана III Елена выходит замуж за великого князя литовского, а впоследствии и короля польского Александра Ягеллончика

В 1494 г. завершилась так называемая странная война, продолжавшаяся семь лет. «Странной войной» историки назвали этот конфликт, потому что литовцы и русские сражались, не объявляя друг другу войны. То есть формально войны как бы и не было, однако мирный договор был заключен, и его частью стало сватовство 33-летнего великого князя литовского к московской княжне.

На этот династический брак с обеих сторон возлагали большие надежды, естественно, прямо противоположные. Литва и, главное, Рим за ее спиной надеялись на лучшие перспективы для окатоличивания Руси, а также на то, что Русь теперь перестанет добиваться возвращения отторгнутых ранее литовцами русских земель. В свою очередь, Иван III надеялся на усиление своего влияния на Литву и особенно на православных русских феодалов, живших под литовским владычеством. В целом ни те, ни другие надежды не сбылись.

Отправляя 19-летнюю дочь в чужие земли, князь Иван не поскупился на приданое в надежде, что и обращение с ней там будет соответствующее. Свадебный поезд невесты, выехавший из Белокаменной в январе 1495 г., растянулся на сотни метров. Вот всего лишь отрывок из огромной «росписи» приданого: «20 сороков соболей да 20 000 белки, да 2 000 горностаев, шелковые рухляди, бархаты венедицкие, бархаты бурские, камку, тафту, розные шелки, драгоценности, среди которых чепь золота, запанка золота с яхонты и с лальски зерны новгородскими».

Жених и невеста никогда не видели друг друга прежде. Александр был сражен красотой Елены. И, безусловно, впечатлен щедрыми дарами.

Они венчались в Вильне по двойному обряду — католическому и православному, в брачном договоре особо оговаривалось, что Елена будет неукоснительно придерживаться православия. На практике же она испытала на себе мучительную противоположность интересов мужа и отца.

Расчет Александра на то, что брак поможет вернуть часть земель, утраченных в ходе русско-литовской войны, не оправдались. Русское государство считало эти земли своими и ничего не вернуло. Выражая свое недовольство, Ягеллончик не выделил жене тех владений, которые давались на содержание великим княгиням литовским. Молодая московская княжна не высказывала недовольства. Она вообще проявила при литовском, негативно настроенном к ней дворе завидную выдержку, такт и ум. На собственные средства она приобретала имения, оказывала поддержку православным монастырям и церквям.

В целом между супругами сложились хорошие отношения, но стойкая приверженность Елены православию вызвала разочарование среди католического окружения великого князя. Папа римский Александр VI, известный в миру как Родриго Борджиа, был главным гонителем Елены в Европе. Понтифик требовал от Ягеллончика заставить супругу принять унию, ежели же она откажется — развестись с нею, лишить всего имущества и предать церковному суду. На Александра давили все — собственная мать, знать, духовенство, требовавшие от Елены перейти в католичество. Великий князь литовский отверг требования Борджиа и уклонялся от настойчивого давления в этом вопросе своего окружения.

В Литве Елена чувствовала себя заложницей. Помимо мужа, защитой для нее мог стать статус матери наследника престола, но, на беду, она дважды произвела на свет мертворожденных детей.

19 августа 1506 г. случилось то, чего так боялась Елена, — в возрасте 45 лет скончался ее супруг. В своем завещании он просил своего преемника сохранить за Еленой ее владения и держать под защитой. Однако пришедший к власти Сигизмунд I, при котором вновь вспыхнула русско-литовская война, фактически использовал 30-летнюю вдову как заложницу в давлении на нового великого князя московского и государя всея Руси Василия III, брата Елены. У вдовствующей королевы стали одно за другим отбирать имения, опустошать ее земли. В Вильно она чувствовала себя птицей в клетке и постоянно боялась за свою жизнь.

Когда ей исполнилось 35 лет, Елена приняла твердое решение вернуться в Москву. Сделать это она намеревалась без согласия Сигизмунда I, понимая, что от него никогда не получит такого разрешения. Под предлогом осмотра своих имений она отправилась на границу с Русью. В Браславе ее должен был ждать отряд русских ратников, посланных от брата. Однако случилось предательство, и по приказу Сигизмунда I Елену арестовали. Арест был постыдным и демонстративным: ее «взяли за рукава» и силой вывели из церкви, в нарушение древнего закона о неприкосновенности в храме.

Елена умерла в начале 1513 г. возрасте 36 лет в Браславе. Хронист Ян Комаровский оставил запись, что она была отравлена ключником по приказу посягавшего на ее богатства Николая Радзивилла, хотя в других источниках такой информации нет. Скорее всего, бесконечные страдания и постоянный страх за свою жизнь надломили великую княгиню. Впоследствии богатства Елены достались королеве Барбаре Заполье.

Ситуация с Еленой стала одним из поводов для начала очередной русско-литовской войны — 1512–1522 гг. Ее жизни и судьбе посвящен роман «Елена Иоанновна. Государыня» современного писателя и историка Александра Антонова.

1910 год. Михаил Ефимов становится первым в России дипломированным летчиком

Ровно век спустя, в 2010-м, в России развернулась дискуссия, какую дату следует считать днем рождения национальной авиации. Дело в том, что все ведущие страны мира, начиная с США, пышно отметили вековые юбилеи национальных авиаций. Даже в Китае и Турции отметили. А в России — полная тишина, нет даты. Пытались определить ее совместными усилиями авторитетных специалистов, но к единому мнению по дате, так и не пришли.

Конечно, велико искушение вести отсчет от 20 июля 1882 г., когда от земли оторвался действительно первый в мире самолет Можайского. Однако косность военных чиновников того времени не позволила России стать пионером и законодателем моды в мировом авиастроении. Лидерами, как известно, стали американцы. В 1903 г. братья Райт на своем аэроплане совершили небольшой пролет, что позволило объявить их первопроходцами.

Стать искомой датой-вехой все шансы имеет 1912 г., когда у России появился настоящий воздушный флот — и гражданский, и военный, но, пожалуй, в еще большей мере — 1910 г., в который российская авиация твердо стала на крыло.

Первые полеты на иностранных аппаратах в России начались в 1909 г. Однако настоящий бум воздухоплавания пришелся на следующий год. 24 мая 1910 г. с аэродрома в Гатчине взлетел первый аэроплан, созданный отечественными конструкторами и построенный в России. Летом поднялся в воздух более крупный самолет с именем «Россия», спроектированный и построенный в Санкт-Петербурге. То есть именно в 1910-м зародилась российская авиапромышленность. В том же году, 21 ноября, в Севастополе была образована первая в мире военная школа пилотов, что можно считать и датой рождения боевой авиации.

В перечне аргументов в пользу 1910 г. невозможно не упомянуть и факт появления первого профессионального русского летчика: 15 февраля 1910 г. во Франции в клубе авиаторов после обучения и сдачи экзаменов Михаилу Ефимову первому из россиян был выдан диплом пилота-авиатора. Его обучением занимался лично Анри Фарман. 21 марта 1910 г. в присутствии стотысячной публики Ефимов поднял в небо с поля Одесского ипподрома аэроплан «Фарман-IV», и эта дата считается первым авиационным полетом в России.

1960 год. ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают постановление «Об организации школ с продленным днем»

Нововведение, как отмечалось в документе, осуществлялось «в целях дальнейшего улучшения общественного воспитания детей и усиления помощи семье в этом деле».

«Продленка» пользовалась большой популярностью. Родители, чьи доходы были невелики, освобождались — полностью или частично — от оплаты питания детей. Но главное преимущество «продленки» было в том, что мама с папой были спокойны за своего ребенка — он под присмотром, накормлен и сделает уроки. Время там было распланировано четко: отдых, обед, выполнение домашних заданий. Кроме того, в школах продленного дня были «широко представлены другие виды деятельности детей — пионерская и комсомольская, общественно полезная и трудовая, игровая, спортивная, занятия по интересам».

1965 год. Канада принимает флаг с кленовым листом в качестве государственного

В соответствии с официальным заявлением королевы Великобритании Елизаветы II над Парламентским холмом в Оттаве, столице Канады, был поднят новый канадский национальный флаг. Он заменил Union Jack и стал значимым символом идентичности Канады, отличной от ее колониального прошлого.

Канадский государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с белым квадратом посередине, на котором изображен одиннадцатиконечный красный кленовый лист.

Официального толкования цветов флага не существует. Согласно одной из распространенных расшифровок, красные полосы по бокам символизируют два океана — Тихий и Атлантический, которыми с двух сторон омывается Канада. Красный — цвет креста Святого Георгия, символизирует Великобританию (бывшую метрополию); белый цвет символизирует Францию (бывшую метрополию Квебека). Кленовый лист подчеркивает единство нации.

Согласно одной из легенд, кленовый лист стал символом Канады при следующих обстоятельствах. В 1860 г. принц Уэльский Альберт Эдуард (позднее король Великобритании и Ирландии Эдуард VII) впервые посетил Канаду. Население Торонто готовилось встретить высокого гостя со своими национальными символами. Так, английские эмигранты принесли розы, шотландские — ветви чертополоха, символа Шотландии. А вот для детей эмигрантов, родившихся в Канаде, символа не нашлось. Тогда им предложили нести кленовый лист, который баптистское общество Святого Иоанна в Квебеке приняло в качестве своего символа в конце 1830-х гг.

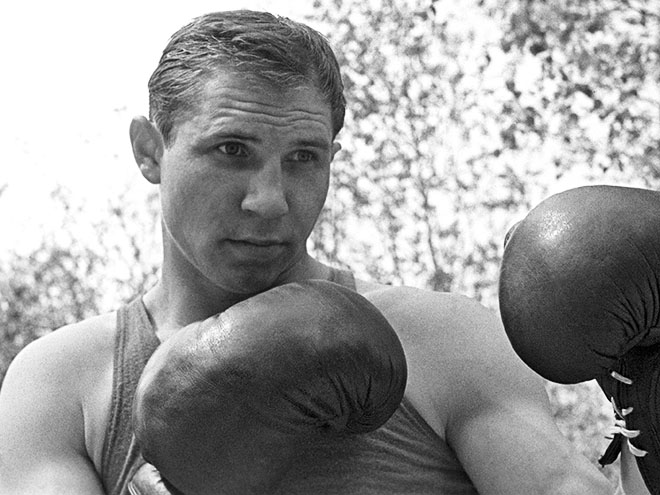

1975 год. Трагически обрывается жизнь знаменитого советского боксера Валерия Попенченко

Фото РИА Новости

Шесть раз он выигрывал чемпионат страны, дважды становился чемпионом Европы, а в 1964-м взял олимпийское золото в Токио. Попенченко единственный боксер из СССР, завоевавший Кубок Вэла Баркера — приз, вручаемый самому техничному боксеру олимпийского турнира. От соперников он получил прозвище «Мистер нокаут».

О жизни легендарного боксера — с детства и до исторической победы на Играх в Токио — рассказывает художественный биографический фильм Артёма Михалкова «Мистер нокаут». А дальше было вот что.

После ухода из спорта Валерий не потерялся, как многие его товарищи, а стал заниматься научной и преподавательской деятельностью. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнеобеспечение закрытых объектов космических кораблей и подводных лодок» в ленинградском Высшем инженерно-техническом училище. А потом переехал в Москву, где начал преподавать на кафедре физвоспитания МГТУ имени Баумана. Кроме этого, Валерий писал стихи, свободно владел английским языком, а также отлично играл в шахматы. Радио и телевидение его тоже не забывали: приглашали на боксерские турниры в качестве комментатора. Николай Озеров даже предлагал заняться этим делом профессионально. В общем, жизнь у него, как справедливо считал сам Валерий, только начиналась.

В тот роковой день, 15 февраля 1975 г., Валерий пришел к ректору, чтобы обсудить сроки сдачи научной работы — он собирался защищать докторскую. А после отправился на строительство новых корпусов института. Поднялся на третий этаж. А спускаясь обратно по лестнице, неожиданно потерял равновесие и упал в пролет с высоты третьего этажа. Смерть наступила мгновенно. Криминальной подоплеки его гибели установлено не было. Официальное заключение гласило, что у 37-летнего Попенченко случился микроинсульт, в результате чего он потерял сознание и упал.

Слухи в народе, однако, ходили разные. Поговаривали, что с Попенченко расправились побитые им однажды бандиты. Они, мол, вызвали его для разговора в строящийся корпус института, и кто-то из стоящих у Валерия за спиной ударил его по голове и столкнул в лестничный пролет.

Попенченко хоронили 17 февраля. Таких проводов столица не видела давно. Люди шли от Белорусского вокзала во Дворец спорта «Крылышек». Потом была панихида в МВТУ. На Немецкое (Введенское) кладбище гроб несли на руках. Мороз стоял двадцатиградусный, но все шли без шапок.

Друзья собрали на памятник 4,5 тыс. рублей. Столько же дал вуз. Поклонники таланта Попенченко с Урала прислали почти трехметровую глыбу белого мрамора.

Читайте также:

- Гибель стюардессы Курченко, фильм «Великий диктатор» и Стена любви. Этот день в истории: 15 октября

- Первый Октоберфест, похороны Арманд и ботинок Хрущёва. Этот день в истории: 12 октября

- «Умирающий лебедь» Сен-Санса и актер, которого называли «Солнышко». Этот день в истории: 9 октября

Смотрите также: