Съезд без Ленина, кремация Маяковского и премьера «Начальника Чукотки». Этот день в истории: 17 апреля

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 17 апреля в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1824 год. Подписание в Санкт-Петербурге первого русско-американского договора — конвенции о дружественных связях, торговле, мореплавании и рыбной ловле

К началу XIX века в Северной Америке существовал целый ряд российских поселений — на Аляске, Алеутских островах, Александровском архипелаге и на тихоокеанском побережье. В 1799 г. для освоения этих земель в Америке и на прилежащих островах по указу императора Павла I образовали Российско-американскую компанию. Однако летом 1823 г. до российского правительства было доведено намерение США выдвинуть в качестве одного из принципов своей внешней политики тезис «Америка для американцев», впоследствии оформленный в виде Доктрины Монро. В ее основе лежала идея провозглашения американского континента зоной, закрытой для вмешательства европейских держав. Провозглашая новую доктрину, отец американского изоляционизма президент Джеймс Монро в своем послании Конгрессу 1823 г. коснулся и тогдашних отношений с Россией, призывая ускорить процесс разграничения владений двух стран. По его указанию посланник США в Санкт-Петербурге Генри Миддлтон вступил в переговоры с царским правительством, результатом которых и стало заключение конвенции.

Договором была зафиксирована граница между Россией и США, которая проходила по параллели 54°40′ северной широты. Русские обязались не селиться к югу, а американцы — к северу от этой линии. Рыбная ловля и плавание вдоль берегов Аляски были объявлены открытыми для обеих держав в течение 10 лет. На этот же срок суда договаривающихся сторон могли свободно заходить в заливы, бухты, гавани и внутренние воды с целью рыболовства и торговли с местным населением.

1923 год. В Москве открывается XII съезд РКП(б) — первый партийный форум, на котором отсутствовал Ленин

Прикованный к постели «вождь» был в то время скорее символом советской власти, чем действующим политиком, и главную роль на съезде играли его соратники, готовившиеся к решительной схватке за власть.

Съезд открыл Лев Каменев, который начал свою речь с обширных славословий в адрес Ленина: «Болезнь Владимира Ильича трудна, но отнюдь не безнадежна; борьба с нею длительна; корни ее в том громадном переутомлении, в том неслыханном расходе нервной энергии, которую Владимир Ильич, без всякого сожаления, на протяжении годов и десятилетий расточал на службу рабочему классу и угнетенному человечеству…».

Лев Троцкий при живом Ленине отказался делать основной политический доклад, но амбициозный председатель Коминтерна Григорий Зиновьев добился для себя роли главного докладчика.

Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Сталин выступил с организационным отчетом ЦК и докладом «О национальных моментах в партийном и государственном строительстве».

Впервые на этом съезде наряду с «гениальным вождем всемирной революции» Лениным и «вождем Красной армии» Троцким в речах и докладах превозносились и «наши стальные вожди Каменев, Зиновьев и Сталин». Разногласий между большими вождями на XII съезде еще не появлялось.

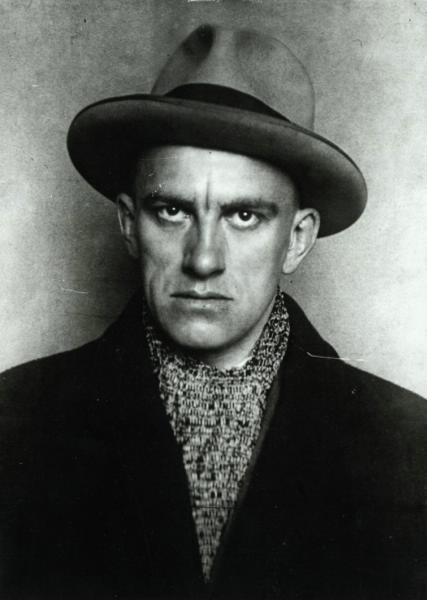

1930 год. Москва прощается с Владимиром Маяковским

Я хотел бы жить и умереть в Париже,

Если б не было такой земли — Москва, —

писал Маяковский.

Из многих пожеланий поэта это сбылось: его жизнь оборвалась именно в Москве.

С 15 по 17 апреля мимо гроба Маяковского через зал Клуба писателей прошло более 150 тыс. человек. Похороны состоялись на третий день после смерти. Гроб с его телом подняли на обшитый железными листами грузовик в сопровождении единственного венка — тоже железного! — из молотов, маховиков и винтов с лаконичной надписью «Железному поэту — железный венок».

О том дне Юрий Олеша рассказывал в письме Всеволоду Мейерхольду: «Похороны производили грандиозное впечатление: вся Поварская от Кудринской до Арбата была забита людьми, на оградах, на крышах стояли люди. Шло за гробом тысяч 60, если не больше. Стреляли у крематория в воздух, чтобы дать возможность внести в ворота гроб. Была давка, стояли трамваи — если бы он знал, что так его любят и знают, не застрелился бы…».

Комиссия по организации похорон Маяковского определила, что тело поэта будет сожжено. Крематорий Донского монастыря открылся около трех лет назад и его использование было еще новинкой в Москве, своеобразным «авангардом», что соответствовало имиджу покойного. Таким образом, Маяковский был в числе первых русских знаменитостей, тела которых подверглись кремации.

Анонсируя событие, газета «Труд» писала: «Печь московского крематория испепелит жаром своих тысяч градусов тело поэта Маяковского. Сожжет того, в чьем мозгу вынашивались и рождались большие и горячие мысли. Может быть, такие же горячие, как и пламя кремационной печи».

В регистрационной книге крематория была сделана запись: «942-й день работы крематория. 17 апреля 1930 года. Фамилия, имя, отчество: Маяковский Владимир Владимирович. Возраст: 36 лет. Время: 7 часов 35 минут».

На долгих 22 года урна с прахом Маяковского заняла почетное место в помещении колумбария. Однако такое примитивное захоронение, конечно же, не соответствовало общественному статусу выдающегося поэта. Поэтому в мае 1952 г. урну с его прахом перенесли на Новодевичье кладбище.

1932 год. Совет Народных Комиссаров БССР принимает решение о создании в Минске Центрального ботанического сада Белорусской академии наук

Для его строительства отвели 106 га территории возле парка культуры и отдыха (современный парк им. Челюскинцев), покрытой низкорослым сосновым лесом. К началу Великой Отечественной войны удалось освоить 90 га отведенных площадей. На то время фонд ботанического сада насчитывал уже около 50 тыс. деревьев и кустарников, относящихся к 1,3 тыс. видам, разновидностям и формам. Коллекция сиреней состояла из 30 сортов, роз — из 80 видов и сортов, оранжерейных растений — из 26 видов пальм, 27 папоротников, свыше 60 видов кактусов и других видов в количестве 10 тыс. растений. Стоит отметить, что сад за неполных десять лет превратился в самостоятельное научно-исследовательское учреждение, в структуре которого эффективно работало шесть лабораторий, а одним из его основных направлений деятельности стала пропаганда достижений ученых.

Гитлеровское вторжение случилось в момент, когда ботанический сад проходил масштабную реконструкцию, обещавшую вывести его на новый этап развития. Немецкие варвары нарушили эти планы. Прекрасный уголок белорусской столицы представители «цивилизованной нации» подвергли полному разрушению и опустошению. Безжалостно они выкорчевывали деревья, распахивали участки и уничтожали оранжереи с редчайшими растениями, засевая освободившиеся площади рожью, ячменем и овощами. Плодовый сад изрыли окопами и захламили. Зачем-то взорвали и сожгли служебные помещения с научным оборудованием, архивами, библиотекой, гербарием, метеостанцией…

Сад возобновил работу практически сразу после освобождения города от оккупантов. Однако процесс восстановления его от последствий разрушений военного времени растянулся до 1950-х. На выполнение такого большого объема работ не хватало ни средств, ни трудовых ресурсов.

В 1957 г. Центральный ботанический сад впервые распахнул свои двери для всех желающих. А к 1960-му его коллекционный фонд растений увеличился по сравнению с 1955 г. почти в три раза, составив 7 тыс. наименований, благодаря чему попал в список самых крупных в СССР.

На данный момент ботанический сад является крупнейшим в стране центром по сохранению биоразнообразия живых растений. Это ведущее научное учреждение в области интродукции, акклиматизации, физиологии, биохимии, биотехнологии и экологии растений, охраны окружающей среды. Еще в 2007 г. он признан памятником природы республиканского значения и историко-культурной ценностью.

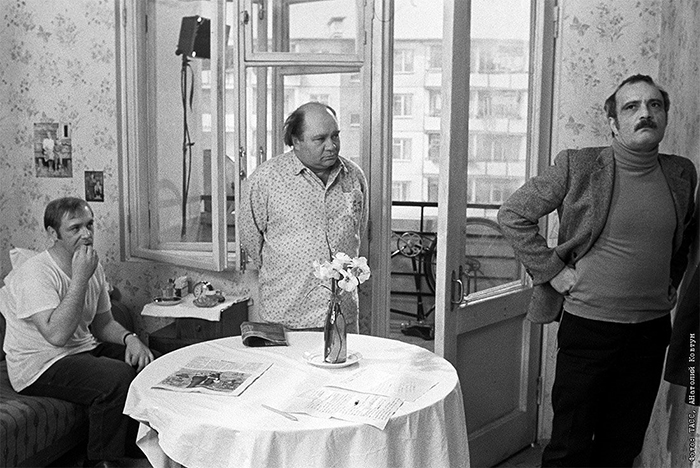

1967 год. На экраны выходит фильм Виталия Мельникова «Начальник Чукотки» — одна из первых комедий о героях Гражданской войны

Идеей для фильма послужила заметка в газете «Известия» журналистки Ирины Волк, рассказывающая о комиссаре Алексее Бычкове. В 1920-е годы этот уполномоченный советской власти первым стал собирать пошлину с американских купцов, скупавших пушнину на Чукотке. Бычков заработал для РСФСР значительную сумму. Но на Крайнем Севере произошел белый переворот, и он, спасая себя и валюту, вынужден был бежать на Аляску. Деньги он не потратил. Перебиваясь с хлеба на воду, обогнув земной шар, Бычков добрался до Петрограда и сдал валюту молодому советскому государству.

Фильм стал режиссерским дебютом в кино Виталия Мельникова, снявшего впоследствии такие любимые народом картины, как «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970 год), «Здравствуй и прощай» (1972 год), «Старший сын» (1975 год), «Выйти замуж за капитана» (1985 год) и др. Главную роль — комиссара Бычкова — исполнил тогда практически неизвестный молодой актер Михаил Кононов. Любопытно, что руководству студии он не понравился: «Это же пародия на комиссара! Иванушка-дурачок!» Но уже открылось финансирование, началось строительство декораций. Под угрозой оказались сроки сдачи картины. И начальство было вынуждено сдаться.

Разумеется, снимать планировали там, где и происходили события — на Чукотке. Но выехав на разведку в бухту Проведения, убедились, что это нереально: нет ни пригодной инфраструктуры для размещения киногруппы, ни надежной связи с «большой землей». В итоге зимние натурные съемки проходили на Кольском полуострове. Ленинград путем обильной англоязычной рекламы превратили в Сан-Франциско, а Ленинградский морской порт — в Кейптаун.

С Чукотки пригласили группу чукчей. Те очень серьезно отнесли к задаче: построили яранги из оленьих шкур, привезли с собой настоящее охотничье и рыбацкое снаряжение, а также своих ездовых собак.

«Летнюю тундру» снимали в Крыму, в районе Судака. Отдыхающие на черноморском курорте были немало удивлены видом пенопластовых льдин, нарт, северных оленей и собачьих упряжек. Больше всего их забавляла массовка чукчей, в 30-градусную жару расхаживавших по пляжу в национальных меховых одеждах. На самом деле, эти дни были для съемочной группы сущим адом. Актеры изнемогали под слоями шкур, а собаки на южном солнце теряли шерсть и буквально сходили с ума.

Премьера «Начальника Чукотки» в Доме кино была пышная и театрализованная. У входа в зал и на контроле стояли красноармейцы с винтовками и примкнутыми к ним штыками. На штыки они нанизывали пригласительные билеты, на которых было написано: «Мандат на кинопремьеру. Махорку не курить! На пол не плевать! Семечки не лузгать!».

Трогательная и забавная история бескорыстного комсомольца, страстно желавшего превратить суровую Чукотку в процветающий край, сразу же запомнилась и полюбилась зрителям. Фильм стал одним из лидеров проката — в год выхода на экраны его посмотрели 15,7 млн человек.

Читайте также:

Как Брежнев встречал д’Эстена, и кто был королем британских чартов. Этот день в истории: 14 октября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 14 октября в разные […]

Кто был первым кутюрье, и почему Афоню сыграл Куравлёв, а не Высоцкий. Этот день в истории: 13 октября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 13 октября в разные […]

Первый Октоберфест, похороны Арманд и ботинок Хрущёва. Этот день в истории: 12 октября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 12 октября в разные […]