Шампанское от Голицына, фильм «Новый Гулливер» и табачные бунты в СССР. Этот день в истории: 24 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 24 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

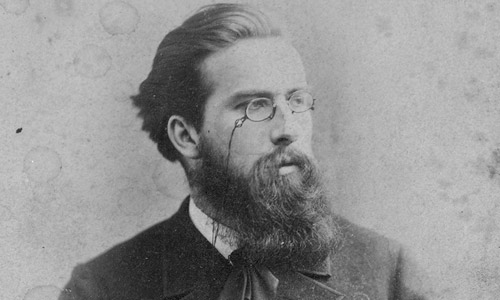

1780 год. В Германии в семье аптекаря родился Фридрих Иосиф Гааз, вошедший в историю России под русским именем-отчеством Фёдор Петрович и с устойчивым личным титулом «добрый доктор Гааз»

Медицинское образование он получил в университетах Кёльна и Геттингена, а степень доктора медицины — в Вене.

В 1802 году русский вельможа Репнин, которого Гааз вылечил от трахомы, уговорил его приехать в Россию. На энергичного умелого медика обратила внимание вдова Павла I Мария Фёдоровна, много сделавшая для развития русской бесплатной медицины. После того как Гааз успешно поборол тяжелую инфекционную глазную болезнь в одном из госпиталей Москвы, она назначила его главным врачом Павловской больницы.

Фёдор Петрович принимал и у себя дома, и в больницах, и в приютах для бедных целые толпы больных. И всюду лечил бесплатно.

В 1828 году Гааз стал членом Московского тюремного комитета и до конца жизни оставался главным врачом московских тюрем. Для него заключенный был не изгоем общества, на котором окружающие поставили крест, а человеком, попавшим в беду, — этим и определялись его действия. С присущей ему энергией и методичностью он боролся за улучшение жизни узников, не ставя себе глобальных целей, не отказываясь от самых малых, подчас незаметных свершений: задержать отправку партии хотя бы на несколько дней, дать передышку, пусть одному-двоим, в тюремной больнице, добиться у императора помилования для старика-раскольника, не гнушаясь ради этого бухнуться государю в ноги…

«Святой доктор», как его называли, добился, чтобы от кандалов освобождали стариков и больных. По его инициативе были открыты тюремная больница и школа для детей арестантов. На благотворительность ушли все его сбережения.

В последний путь доктора провожали 20 тыс. москвичей. На могиле Фёдора Петровича на Введенском кладбище высечен девиз, которому он следовал всю жизнь: «Спешите делать добро!»

1845 год. Родился Лев Голицын, князь, ученый, основатель виноделия в России, создатель русского шампанского и винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо

В 1878 году Голицын приобрел имение Новый Свет на черноморском побережье Крыма и превратил его в образцовое опытно-производственное хозяйство по виноградарству и виноделию. Славу князю принесло промышленное производство шампанских вин в России. Шампанское Голицына не раз было отмечено наградами на международных выставках.

О Голицыне сохранились отзывы современников. Так, известный московский журналист Владимир Гиляровский писал, что однажды, заглянув в Английский клуб, увидел там князя в компании пожилого военного и двух штатских, которые сидели на диване: «Перед ними стоял огромный, в черном сюртуке, с львиной седеющей гривой, полный энергии человек, то и дело поправлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал «придворную накипь», по протекции рассылаемую по стране управлять губерниями. Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он не посрамлен никакими чинами и орденами».

«Князь Лев Голицын, колосс с львиной гривой, был и впрямь как лев, — свидетельствовал в свою очередь князь Феликс Юсупов. — Благороден, но страшен. Вечно пьян, ищет повода побуянить. Мало ему пить в одиночку, спаивает все свое окружение винами собственных винокурен. Приезжал всегда с ящиками шампанского. Не успеет въехать во двор, слышен его бас: «Гости прибыли!» Выйдет из кареты и пустится жонглировать бутылками».

Основанные Голицыным два завода в Крыму работают и поныне, составляя славу русского виноделия. Завод «Новый Свет» на юго-востоке полуострова производит игристые вина классическим французским бутылочным методом шампанизации; производительность — 2 миллиона бутылок в год. Винодельческое предприятие «Солнечная Долина», расположенное в одноименном селе близ Судака, выпускает десертные, крепкие и сухие вина и культивирует более 40 автохтонных сортов винограда на своих землях.

1935 год. На экраны вышел «Новый Гулливер» — первый в мировой кинематографии полнометражный фильм, созданный средствами объемной мультипликации

Советскую остросатирическую комедию «Новый Гулливер» поставил Александр Птушко, в будущем режиссер фильмов «Садко», «Алые паруса» и «Сказка о потерянном времени». Используя общую канву первой части романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», создатели «Нового Гулливера» представили Лилипутию воинствующим капиталистическим государством. Главного героя — школьника Петю — в пионерском лагере «Артек» премировали книгой о путешествиях Гулливера. Зачитавшись, мальчик засыпает и видит себя на месте «великана», попавшего в страну лилипутов.

Гулливер действовал в художественном пространстве, созданном исключительно средствами объемной мультипликации и огромным количеством комбинированных и макетных съемок. Самыми сложными были сцены, в которых снимались одновременно куклы и живой актер: пока художники изменяли фазы движения кукол, Владимиру Константинову, игравшему Гулливера, приходилось долгое время находиться в неподвижной позе.

В картине было использовано свыше полутора тысяч кукол, в том числе и вылепленных из глины. Фигурки капиталистов выглядели в духе плакатов тех времен: уродливые, пузатые, на тонких ногах. При этом каждая фигурка была своеобразной и индивидуальной.

Фильм стал одним из самых значительных явлений советской мультипликации 30-х годов и привлек внимание зрителей многих стран. Техническое новаторство картины отмечал Чарли Чаплин. В книге «Одноэтажная Америка» Илья Ильф и Евгений Петров упоминают, что во время прогулки по Бродвею видели «Нового Гулливера» в американском прокате.

В 1960 году фильм получил вторую жизнь: его полностью переозвучили и частично перемонтировали. При этом почти втрое увеличилось количество реплик лилипутов, особенно в массовых сценах. Кроме того, для новой редакции были пересняты титры.

1950 год. После почти трехлетнего заключения были расстреляны бывший маршал Советского Союза Григорий Кулик, генералы Филипп Рыбальченко и Василий Гордов

Все они, занимавшие когда-то высокие посты в армии, обвинялись в измене Родине и подготовке покушений на руководителей СССР, в создании террористической заговорщицкой группы, которая вынашивала планы реставрации капитализма и упразднения политических органов в армии. Поводом к жестокому наказанию послужило застолье, когда военачальники, крепко напившись, критиковали Иосифа Сталина и Лаврентия Берию.

Всех троих объединяло одно обстоятельство в биографии — ошибки, допущенные на командных постах во время Великой Отечественной войны. Этого не избежали многие прославленные полководцы, но именно Кулик понес ответственность как никто другой: в 1942 году за сдачу Керчи его разжаловали из маршалов в генерал-майоры, лишили звания Героя Советского Союза, трех орденов Ленина и трех орденов Красного Знамени. Кулик не извлек из ситуации верные выводы, а лишь озлобился, считая себя несправедливо пострадавшим.

Представ перед судом, все трое отказались признать свою вину, заявив, что оговорили себя во время следствия под пытками. Однако суд к их словам не прислушался, они были приговорены к смертной казни и той же ночью расстреляны. Кулику в день расстрела было 59 лет, Гордову — 53, Рыбальченко — 52. Через семь лет генералы были реабилитированы, а Кулику посмертно возвращено звание маршала и все награды.

Практически все крупные военачальники, знавшие Кулика, свидетельствовали в мемуарах, что он был абсолютно непригоден к столь высокой должности. Все отмечали, что маршал явно не обладал талантами военного стратега и был не на своем месте. Кулик разбирался в артиллерии, и при других обстоятельствах из него мог бы выйти неплохой командир артиллерийского дивизиона или даже бригады. Но произошла революция, он попался на глаза Ворошилову, а потом Сталину. Эта случайность вознесла его на вершину, о какой он не мог и мечтать, но она же привела его и к гибели.

1990 год. «Аргументы и факты» опубликовали материал под заголовком «Дело — табак», задаваясь вопросом «Куда же делись сигареты?»

Летом 1990 года по всей стране прокатились табачные бунты под лозунгом «Партия, дай закурить!». В Москве, Ленинграде, Свердловске, Ярославле и других городах люди, возмущенные отсутствием сигарет в ларьках, блокировали движение транспорта на центральных улицах. Рабочие предприятий отказывались выходить на работу.

«АиФ» пишет в то время: «Приближение дефицита можно было предсказать еще в конце прошлого года, когда утрясался и утверждался план. Минторг СССР выдал заявку на производство 445 млрд шт. сигарет и папирос, табачные фабрики страны приняли — на 407 млрд. Почти 10 % остались существующими только на бумаге.

В реальности же в первом полугодии отечественная промышленность недопоставила торговле еще 15 млрд шт. Подвели и болгары, наши традиционные поставщики, недодав 5 млрд сигарет. Таким образом, к июлю сложилась ситуация, когда торговля продавала сигареты практически с «колес», обычные запасы табачных изделий сократились вдвое — с 62 до 42 млрд шт. И в это время руководство Госагропрома РСФСР принимает «несогласованное с Минторгом республики» (так написано в официальной справке; мы бы назвали иначе) решение: остановить на ремонт 18 из 24 табачных фабрик. В условиях уже существующего дефицита это решение привело к катастрофе. <…>

Хотели бы задать несколько вопросов главам союзного и российского правительств. Кто из способствовавших созданию дефицита руководителей Госплана, Агропрома и Минторга понес наказание? Какое? Дело ведь — совсем табак».

К концу августа 1990 года общий дефицит табачных изделий составлял уже 60 млрд штук! Так что табачные бунты еще долго сотрясали страну, вспыхивая то там, то тут. В Советском Союзе были десятки миллионов курящих граждан — и рабочие, и колхозники, и интеллигенция. О здоровом образе жизни тогда мало кто думал, курение считалось почти нормой, да и курили везде, где хочется, не то что сейчас.

Зато тут же оживился черный рынок, где пачка «Явы» стала стоить от 3 до 5 рублей — вместо 40 копеек. Бабки на улицах продавали подобранные окурки: с подносов — по 5–10 копеек за штуку, в банках — 2–3 рубля за поллитровую. И ведь покупали!