Смерть Бальзака, прямые трансляции футбола и премьера фильма «Цыган». Этот день в истории: 18 августа

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 18 августа в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

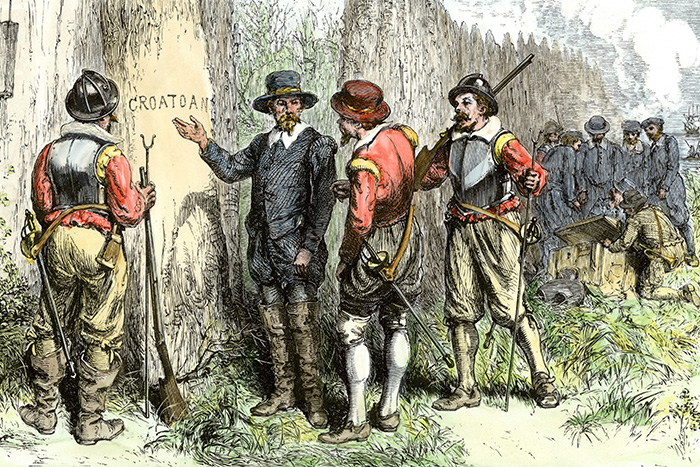

1590 год. Таинственное исчезновение поселения Роанок — первой английской колонии в Северной Америке

Название основанной на территории современной Северной Каролины (округ Дэр) колонии Роанок дал остров, на котором она разместилась. Роанок была создана в 1585 году, во время правления королеве Елизаветы I, на средства сэра Уолтера Рэйли, как первое постоянное английское поселение в Новом Свете. Первые колонисты столкнулись с трудностями — нехваткой продовольствия и нападениями индейцев, и в 1586 году многие вернулись в Англию на борту корабля под командованием сэра Фрэнсиса Дрейка. Однако в 1587 году Рэйли отправил в Роанок еще одну группу из более чем сотни колонистов под командованием своего друга Джона Уайта.

Спустя какое-то время Уайт отбыл в Англию за припасами для колонистов, а когда 18 августа 1590 года вернулся на остров Роанок, нашел поселение полностью заброшенным. Бесследно исчезли около 90 мужчин, 17 женщин и 11 детей, включая дочь Уайта Эллинор и его внучку Вирджинию — первого ребенка-англичанина, родившегося в Америке. Как раз 18 августа Вирджинии должно было исполниться три года. Но привезенные дедом подарки вручать было некому.

Единственной зацепкой к таинственному исчезновению колонистов были буквы Cro, нацарапанные на столбе частокола, окружавшего поселение. Уайт и его люди решили, что это начало незаконченного слова, и что колонисты перебрались на остров Кроатоан (ныне Хаттерас), расположенный примерно в 50 милях от тех мест. Однако последующие поиски на острове не выявили ни одного поселенца. Надвигался сильный шторм, и люди Уайта отказались идти дальше вглубь острова, считая это бессмысленным — никаких признаков жизнедеятельности колонистов не обнаруживалось. На следующий день, стоя на палубе, Уайт беспомощно смотрел, как его корабль навсегда удаляется от берегов Роанока.

Бесследное исчезновение первого английского поселения в Новом Свете по сей день остается одной из величайших загадок в американской истории.

1750 год. В окрестностях Вероны родился итальянский композитор Антонио Сальери

В своей второй «маленькой трагедии» Александр Пушкин настолько гениально очернил и опорочил Сальери, что долгое время многие связывали его имя с отравлением Моцарта. Однако факт отравления ничем не подтвержден. Более того, в 1997 году, изучив все имевшиеся документы, суд Милана вчистую оправдал Сальери, очистив имя покойного от гнусных наветов и подозрений. Зато есть факты неоспоримые. Они свидетельствуют о том, что Сальери несколько десятилетий оставался в центре музыкальной жизни Европы, был уважаемым дирижером итальянской оперной труппы в Вене и являлся одним из основателей Венской консерватории. Он — автор более 40 опер и камерных произведений. А еще Сальери был прекрасным педагогом: среди его учеников — Бетховен, Шуберт, Лист, Черни, а также многие знаменитые оперные певцы того времени.

1850 год. На 52-м году жизни умер Оноре де Бальзак, один из самых великих и плодовитых писателей Франции

Его исполинский труд — серия романов «Человеческая комедия» — насчитывает девяносто одну книгу (а он планировал написать сто тридцать семь!). В них фигурируют более двух тысяч персонажей, причем такие, как злодей Вотрен, ростовщик Гобсек и другие, появляются в нескольких романах, пусть и не тесно связанных сюжетами. Вся его грандиозная «Человеческая комедия» была создана за двадцать лет. Колоссальная работоспособность — 14–16 часов ежедневного писательского труда с гусиным перышком в руке!

Бальзак умер от гангрены, поранив ногу об угол кровати. Виктор Гюго, посетивший друга и коллегу незадолго до его кончины, оставил описание Бальзака на смертном одре:

«Я позвонил. Месяц светил сквозь тучи. Улица была пустынна. Никто не вышел. Я позвонил еще раз. Дверь отворили. Появилась служанка со свечой.

— Что вам угодно, сударь?

Она плакала. Я назвал себя. Меня впустили в гостиную, находившуюся в первом этаже. Здесь на консоли стоял огромный мраморный бюст Бальзака работы Давида Анжерского… Вошла еще одна женщина. Тоже заплаканная. — Он умирает, — сказала она. — Доктора еще вчера потеряли надежду. У него рана на левой ноге. Антонов огонь. Доктора не знают, что делать. Они говорят, что у него водянка. Он весь вздулся, мясо и кожа, словно просалены, и поэтому невозможно сделать прокол. В прошлом месяце мсье зацепился за резную мебель и поранился… С девяти утра он уже больше не говорит. Мадам посылала за кюре. Он пришел и соборовал мсье…

Голова Бальзака покоилась на груде подушек. Лицо его было лиловое, почти черное, склоненное на правую сторону, небритое. Волосы седые, коротко остриженные. Глаза открытые и неподвижные. Я видел его в профиль, он был похож на Императора… От постели исходило невыносимое зловоние. Я поднял одеяло и взял руку Бальзака. Она была потная. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие… Сиделка сказала мне: «На рассвете он умрет».

Я сошел вниз, унося в памяти его померкнувшее лицо. Проходя через гостиную, я снова увидел бюст, неподвижный, бесстрастный, надменный, озаренный смутным светом, и я невольно сравнил смерть с бессмертием».

21 августа состоялись похороны. Процессия двигалась под дождем. Надгробный покров несли Александр Дюма, Гюго, Сент-Бев и Барош.

Гюго произнес речь: «Жизнь его была коротка, но насыщенна, — сказал он. — Этот могучий и неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений прожил среди нас жизнь, полную гроз, борьбы, схваток, битв, — жизнь, которой во все времена живут великие люди».

Таких слов Бальзак никогда не слышал при жизни.

1965 год. По Центральному телевидению впервые в прямом эфире показали футбольный матч со стадиона «Динамо» в Минске

На минском стадионе в присутствии около 35 тысяч зрителей встречались тбилисское «Динамо» и местные одноклубники. Первый тайм вышел в эфир в 19:00 на второй программе ЦТ, второй тайм — в 20:00 на первой программе. Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.

«Тбилисцы ожидали встретить команду, изнуренную напряженнейшим двухдневным кубковым поединком, которой не по силам ни длительное сопротивление, ни тем более маневрирование на высоких скоростях. А минчане как ни в чем не бывало начали матч в обычной манере», — писал о том матче «Советский спорт».

История телетрансляций в СССР началась раньше. Первая пробная внестудийная прямая трансляция состоялась 1 мая 1949 года с демонстрации на Дворцовой площади в Ленинграде. Днем позже, 2 мая 1949 года, прошла и первая пробная прямая трансляция футбольного матча с использованием импортного оборудования. Матч в Петровском парке между «Динамо» и ЦДКА, который показали зрителям по телевизору, закончился со счетом 3:1 в пользу динамовцев. Комментировал игру Вадим Синявский, один из первых и известнейших спортивных комментаторов, который 20-ю годами ранее провел и первый футбольный радиорепортаж.

Поскольку трансляция 2 мая носила тестовый характер и снималась лишь двумя камерами, в ряде источников в качестве «первой официальной» прямой трансляции футбольного матча в СССР указывают матч ЦДКА — «Динамо» (Минск) 29 июня 1949 года.

Белорусское телевидение начало регулярную работу 1 января 1956 года. Уже с июля 1957 года на Минской телестудии при помощи передвижной телестанции стали организовывать прямые трансляции торжеств, спортивных соревнований, музыкальных и театральных представлений. Первая футбольная трансляция местного телевидения прошла в августе 1957 года: на поле минского стадиона «Динамо» встретились команда «Урожай» и сборная Пхеньяна; минчане выиграли 2:1. Зрители тогда с любопытством наблюдали за громоздкими телекамерами и «чудо-автобусами» с антеннами — передвижными телестанциями.

В 1961 году Минск был соединен радиорелейной линией с Москвой, и республике стала доступна программа Центрального телевидения. Уже в 1960-е телетрансляции из Минска на ЦТ стали регулярными: спортивные репортажи получили широкую популярность и превратились в один из главных форматов внестудийных передач.

1980 год. На советском телевидении начался премьерный показ художественного четырехсерийного фильма «Цыган»

Картина в жанре мелодрамы, снятая режиссером Александром Бланком по мотивам одноименного романа Анатолия Калинина, сразу полюбилась телезрителям.

Главные роли в фильме исполнили актеры Михай Волонтир и Клара Лучко, причем Волонтир попал в картину благодаря Лучко. Она знала Михая по совместной работе в одном из предыдущих проектов и предложила режиссеру его кандидатуру уже после ряда проб на роль Будулая других актеров, в числе которых, к слову, были такие звезды, как Николай Сличенко и Армен Джигарханян. Волонтира утвердили, и молдавскому актеру пришлось в срочном порядке совершенствовать русский язык и обучаться кузнечному делу. В свою очередь, Волонтир повлиял на сценарий фильма — по его просьбе Будулая, который должен был погибнуть, оставили в живых.

Свою порцию славы после выхода картины на экран получил и композитор Валерий Зубков, музыка которого очень понравилась зрителям. А ведь это был его дебют в кино. Премьеру фильма Зубков посчитал лучшим подарком к своему дню рождения: 18 августа 1980 года ему исполнился 41 год. К сожалению, уже в 1985-м его не стало. Он умер от болезни сосудов, успев завершить работу над музыкой к снимавшейся на «Беларусьфильме» картине Игоря Добролюбова «Я жив».