Собачий нюх Куприна, парад союзников в Берлине, Ефремов возглавляет МХАТ. Этот день в истории: 7 сентября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 7 сентября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

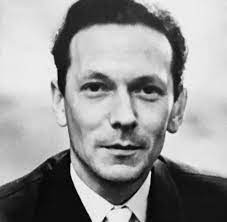

1870 год. В Пензенской губернии родился Александр Куприн — автор «Поединка», «Ямы», «Гранатового браслета» и других произведений, вошедших в сокровищницу русской классической литературы

Фамилия Куприн происходит от названия речки в Тамбовской губернии — Купры. Иван Бунин вспоминал: «Его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоcледствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог: «Я — Куприн и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую!»

Современники шутили, что в Куприне было что-то «от большого зверя». По словам Мамина-Сибиряка, он «имел одну несколько странную привычку — настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей». «Потянет носом, и конец — знает, что это за человек!», — восхищалась Надежда Тэффи.

По части запахов у Куприна был единственный соперник — Бунин. И когда они сходились вдвоем, между ними начиналось состязание: кто определит более точно, чем пахнет, например, цирковая арена или ближайший трактир. Однажды в большой писательской компании зашел спор о том, чем пахнет женщина. Чехов утверждал, что они пахнут сливочным мороженым, Бунин — цветками липы, слегка подвявшими. «А по-моему, — подал голос Куприн, — молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки, здесь на юге, — горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном». Чехов пожал ему руку в знак признания победы.

Федор Шаляпин, представляя однажды гостям Куприна, так и заявил: «Мой друг, самый чуткий нос России». Некий французский парфюмер тут же решил устроить писателю экзамен — предложил определить состав духов, только что разработанный его фирмой. Француз явно намеревался сбить спесь с самоуверенного русского: подобное задание не всякому и профессионалу под силу. Когда Александр Иванович медленно, но уверенно перечислил все основные ароматы парфюма, француз схватился за голову: «Не понимаю! Как!? Как это может быть, что вы, человек с таким редким дарованием, можно сказать, с настоящим собачьим нюхом, — и вдруг какой-то писатель?!»

В 1917 году Куприн не принял военный коммунизм — политику, проводившуюся в стране после Октябрьской революции, — и двумя годами позже вынужден был эмигрировать в Париж. Мучаясь тоской по родине, он как-то сказал: «Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение, они и там будут писать роман за романом. А мне все надо родное, всякое — хорошее и плохое, только родное».

Встретить последние дни жизни на чужбине Куприн не пожелал. «Даже цветы на родине пахнут по-иному», — сказал он, вернувшись из эмиграции за год до смерти…

Умер Александр Иванович 25 августа 1938 года и был торжественно похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде.

1925 год. В Крыму, в Алупке, родился Александр Хмелик — писатель и драматург, один из создателей детского юмористического журнала «Ералаш» и автор многих его сюжетов

Известность он приобрел благодаря своей пьесе «Друг мой, Колька!» (1959), поставленной Анатолием Эфросом в Центральном детском театре. Вскоре по ней был снят фильм, в котором Хмелик дебютировал как сценарист. В дальнейшем он написал еще несколько пьес и стал автором сценариев более десятка картин, в том числе фильмов «Безымянная звезда» и «Бедная Саша».

В 1940–50-х годах Хмелик работал на Всесоюзном радио и в газете «Пионерская правда», а в 1960-х возглавлял творческое объединение «Юность» киностудии «Мосфильм».

«У него был верный и азартный глаз, — отзывалась о Хмелике работавшая с ним на киностудии сценарист и педагог Людмила Голубкина. — Он умел и любил рисковать. У нас сделали свои первые работы Тарковский, Климов, Митта, Кеосаян, Полока и многие другие, всех не перечислишь. А сколько сценаристов дебютировали со своими экранными работами! Назвать хотя бы Александра Володина».

В 1974 году началась история журнала «Ералаш». Его главным редактором был назначен Хмелик. Художественный руководитель проекта Борис Грачевский вспоминал: «Когда была оттепель, Сергей Михалков придумал «Фитиль». И тогда выпускница режиссерских курсов Алла Сурикова, которая была увлечена детским кино, сказала: «А давайте снимем «Фитилек» для детей!». Дальше ей стало некогда, и возглавил наш «Ералаш» Александр Хмелик — замечательный драматург и писатель. Его позвали, а он позвал меня».

Хмелик отошел от дел в 1987 году, но поставленный им на рельсы «Ералаш» двигался вперед уже и без его участия.

1940 год. Начались беспрерывные налеты немецкой авиации на Лондон, которые продолжалась 57 дней и ночей

В этот день в пять вечера (в Англии — время традиционного чая) к Лондону приблизилась армада фашистских бомбардировщиков, насчитывавшая 300 самолетов, а вдвое большее число истребителей прикрывало их налет. Бомбы обрушились на арсенал, электростанцию, газохранилища, доки и деловой центр. Двумя часами позже столицу Великобритании атаковали следующие 250 бомбардировщиков, ночью последовали новые налеты, последний из которых закончился уже в пятом часу утра. Возвратившиеся на аэродромы пилоты докладывали, что Лондон представляет собой сплошной океан огня.

Лондон непрерывно бомбили 57 суток. Только в сентябре 1940 года на южную Англию было сброшено 7 320 тонн бомб, в том числе 6 224 тонны — на Лондон. Регулярные массовые налеты на английские города были прекращены только в мае следующего года. Гитлер, которому так и не удалось сломить мужественное сопротивление англичан, вынужден был перебросить все свои силы, в том числе и воздушные, на восток.

Всего в ходе так называемого «Лондонского блица» погибли более 43 тыс. человек и около 1,4 млн лишились жилья.

1945 год. В Берлине прошел парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции — СССР, США, Великобритании и Франции

Командовал парадом британский генерал-майор Эрик Нейрс, принимал — командующий Группой советских оккупационных войск в Германии Георгий Жуков.

В параде участвовали только сухопутные войска — военно-воздушные и военно-морские силы были слишком удалены от Берлина. От каждой страны — по тысяче человек: сводный полк и бронетанковое соединение. С советской стороны место в праздничном строю было доверено прежде всего воинам, от солдат до генералов, отличившимся при штурме Берлина и его главных очагов сопротивления — рейхстага и рейхсканцелярии. Союзные войска были представлены военнослужащими, несущими службу в отведенных им секторах западной части города.

Советские войска открывали и закрывали парад. И это было самое убедительное напоминание о том, кто именно брал столицу Германии. Причем именно завершающий проход колонны советских танков, по многочисленным воспоминаниям очевидцев, произвел самый сильный эффект на союзников. «Оглушительно скрежеща гусеницами, по бетону шоссе мимо трибуны проследовали гигантские танки «Иосиф Сталин». По сравнению с ними на улице как бы все уменьшилось в размерах», — свидетельствовал в мемуарах английский бригадный генерал Фрэнк Хаули, признавая, что «русские превзошли всех».

1970 год. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева представила труппе МХАТ нового главного режиссера — 42-летнего Олега Ефремова

Для зрителей Ефремов — прежде всего народный герой из любимых фильмов «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Айболит-66», «Гори, гори, моя звезда». Но главной его страстью было не кино, а театр.

С юности Ефремов вел дневник, в котором в день поступления в театральный вуз обозначил цель: «Стать главным режиссером МХАТа». Ни больше ни меньше! Но после учебы в легендарный театр его не взяли. Отступать Ефремов не привык. Раз МХАТ для него закрыт — тогда он создаст свой театр, еще лучше! Так появился «Современник». Костяк ефремовского театра-студии составили Галина Волчек, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков — все будущие звезды первой величины. Каждый оставил свою карьеру ради команды Ефремова. Играли где придется, веря в лучшие дни. Ефремов заражал своим азартом так, что можно было забыть обо всем и думать только о новом спектакле.

Олег Николаевич руководил «Современником» 14 лет. А в 1970 году принял очень трудное для себя и всей труппы решение: оставил детище, чтобы возглавить МХАТ.

В те годы МХАТ переживал трудные времена. Репертуар прославленного театра оставлял желать лучшего, и зрители все чаще отказывались ходить на спектакли. Дело дошло до того, что билеты во МХАТ стали продавать в нагрузку к билетам в более посещаемые театры. Власти поначалу не вмешивались в этот процесс, полагая, что администрация Художественного сама выберется из сложной ситуации. В результате во МХАТе было избрано художественное руководство из трех корифеев: Бориса Ливанова, Михаила Кедрова и Виктора Станицына. Но это не помогло: корифеи очень скоро перессорились друг с другом, поскольку авторитет каждого из них был слишком велик, чтобы признать правоту другого.

Когда стало понятно, что самой труппе из кризиса не выйти, власти нашли иной выход и прислали в театр «варяга» — главного режиссера театра «Современник» О. Ефремова. Часть труппы Художественого во главе с худруком Б. Ливановым была категорически против такого поворота, однако с их мнением никто не посчитался — все было решено наверху, в ЦК КПСС. Представила Ефремова труппе ни много ни мало министр культуры Екатерина Фурцева.

Как напишет позже Владимир Высоцкий, Ефремов въехал во МХАТ «на белом княжеском коне», но то, что он застал в театре, меньше всего походило на осуществление его мечты. Это был «террариум единомышленников», изнемогавший от внутренней борьбы и интриг.

А что же оставленный им «Современник»? Ефремов позвал коллег за собой. В то, что ему удастся что-то изменить во МХАТе, поверили единицы — во главе с Евгением Евстигнеевым они последовали за руководителем. Оставшиеся в «Современники» чувствовали себя если не преданными, то осиротевшими. Несмотря на обиду, 7 сентября они отправили мхатовцам письмо: «Мы отдаем вам самое дорогое, что имели, — Олега Николаевича, с которым прожили пусть недолгую, но трудную и наполненную жизнь в искусстве. Мы хотим верить, что вы будете уважать, любить Ефремова и помогать ему».

Лишь позже, увидев реальные перемены, во МХАТ потянулись и некоторые другие актеры из «Современника». В 1976 году Ефремов уговорил перейти к себе Иннокентия Смоктуновского, в 1983-м переманил из БДТ Олега Борисова и вернул в театр Татьяну Доронину.

При Ефремове прославленный театр просуществовал полтора десятка лет, и в 1987-м с великим скандалом распался на две враждебные половины, сейчас известные как МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького. Первый театр разместился в Камергерском переулке, им руководил О. Ефремов; второй, на Тверском бульваре, возглавила Т. Доронина. «Развод» был официально скреплен приказом № 383, подписанным министром культуры СССР Василием Захаровым. Обе институции, однако, оставили себе парящую белокрылую чайку, символ детища Станиславского и Немировича-Данченко.

Читайте также:

- Памятник Сталину в Минске, эмиграция с Кубы и «лучший Раскольников». Этот день в истории: 28 сентября

- Как Сервантес попал в рабство, а ДТП развело Максакову и Таривердиева. Этот день в истории: 26 сентября

- «Часовой мальчик», создание ОПЕК и почему Высоцкий не простился с другом. Этот день в истории: 14 сентября