Сокровища Дрезденской галереи, 12-я республика СССР и Брежнев-литератор. Этот день в истории: 31 марта

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 31 марта в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1920 год. Родилась Мария Смирнова, советская военная летчица, Герой Советского Союза

М. Смирнова — кавалер трех орденов Красного Знамени, ордена Ленина, ордена Александра Невского и ордена Красной Звезды.

В первые дни войны женщины-летчицы из аэроклубов и транспортной авиации стали проситься на фронт. Марина Раскова, живая легенда советской авиации, совершившая несколько рекордных по дальности воздушных перелетов, предложила создать женский полк, и уже к октябрю ее инициатива была принята. Так появился 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, одним из эскадронов которого впоследствии командовала М. Смирнова.

Вылеты и возвращения в полной темноте были один сложнее другого. Летали девушки на самолетах У-2, впоследствии По-2, конструкция которых была из сосны и фанеры с полотняной обшивкой. Зато были эти самолетики бесшумными, за что их прозвали «небесными тихоходами», и несли немцам смерть — по ночам на врага с них сбрасывали бомбы.

Основной тактикой ночных бомбардировок на тихоходных самолетах было почти бесшумное пикирование на цель с выключенным мотором — так достигался максимальный эффект внезапности. О масштабе бедствий таких бомбардировок для врага можно судить по тому факту, что за каждый сбитый «рус фанер» распоряжением по немецкой армии полагалась одна из высших наград — Железный крест.

Эскадрилья М. Смирновой совершила 10 тыс. вылетов, сама командир 940 раз поднимала машину в небо на выполнение ночных боевых заданий.

Из армейской стенгазеты:

Фриц обезумел от страданья,

Он ходит нынче сам не свой:

Одно небесное созданье

Его нарушило покой —

Лишает фрица сна ночного

Неуловимая Смирнова.

Настанет ночь — летит опять

И не дает фашистам спать.

Поднимет их, задаст им встряску,

Разбудит фрицев, а тогда

Своей увесистой фугаской

Уснуть заставит навсегда.

Когда война закончилась, гвардии майору, командиру эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 2-го Белорусского фронта, Герою Советского Союза Маше Смирновой было всего 25 лет.

После войны Смирнова находилась на партийной работе. Жила в Твери. Возглавляла областной совет ветеранов, ее часто приглашали выступить с рассказами о фронтовых событиях.

Жизнь отважной летчицы оборвалась в 2002-м, ей было 82 года.

1940 год. Образована 12-я советская республика — Карело-Финская ССР со столицей в Петрозаводске

Закон Верховного Совета СССР за подписью Михаила Калинина присоединил к ней земли, захваченные у белофиннов в ходе войны 1939–1940 гг. (за исключением небольшой полосы, примыкавшей к Ленинграду), в том числе города Выборг, Антреа, Кексгольм, Сортавала, Суоярви и Куолаярви.

В руководство республики вошли видные финские коммунисты и выходцы из РСФСР. В частности, в КФССР работал будущий генсек Юрий Андропов.

После вхождения в состав СССР прибалтийских республик и образования Молдавской ССР КФССР традиционно именовалась 16-й республикой Советского Союза.

Финский язык имел в республике официальный статус, благодаря чему написанный по-фински лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» до 1956 г. присутствовал на гербе Советского Союза. А в 1956-м решением Никиты Хрущёва, стремившегося подружиться с Финляндией, союзная республика была преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР. Иными стали и ее границы: Выборг и окрестности отошли Ленинградской области.

В ноябре 1991 г. Карельская АССР была преобразована в Республику Карелия.

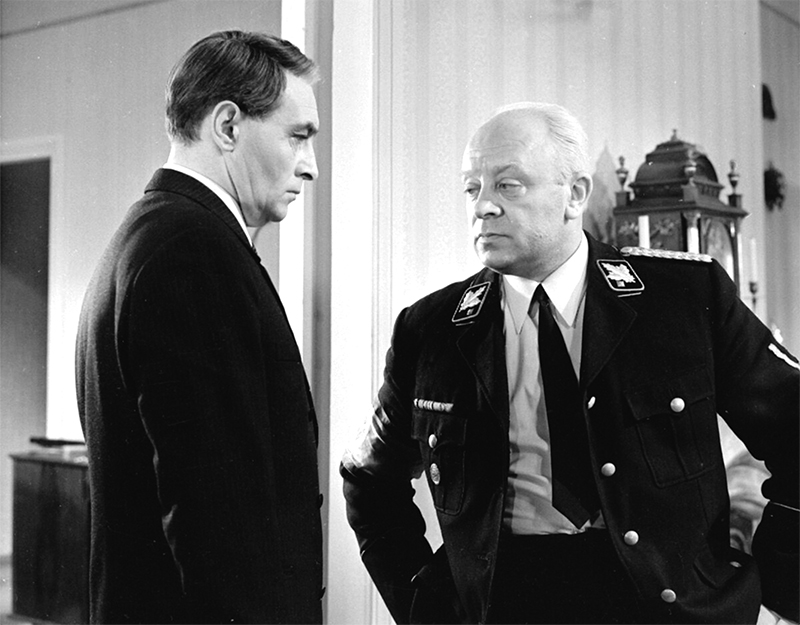

1945 год. Умирает Анна Франк, еврейская девочка, чей дневник стал одним из самых ярких документов, обличающих нацизм

Анна умерла от тифа в возрасте 15 лет в концлагере Берен-Бельзен. В официальных документах, составленных властями Нидерландов сразу после войны, указана дата смерти: 31 марта. Но скорее всего девочки не стало раньше, еще в феврале. Сохранились свидетельства, что признаки тифа у нее обнаружились 7 февраля, а согласно голландским органам здравоохранения, которые изучали этот вопрос, большинство заключенных Берген-Бельзена умирали от тифа спустя 12 дней после появления первых симптомов.

Впрочем, эти нюансы мало что меняют в трагической судьбе Анны и ее родных, которые более двух лет скрывались на чердаке амстердамского дома, но были выданы предателем и отправлены в нацистские концентрационные лагеря, где сгинули вместе с миллионами других евреев.

Дневник Анны, опубликованный в 1947 г. и после переведенный на множество языков, стал широко известен во всем мире. За неделю до ареста девочка записала: «Вопреки всему я по-прежнему верю, что в глубине души люди хорошие. Я попросту не могу построить свои надежды на смятении, несчастье и смерти. Я вижу, как мир постепенно превращается в пустыню, я слышу звуки приближающейся грозы, которая сметет и нас самих, я чувствую страдания миллионов, и все же, когда я смотрю на небеса, я думаю, что все будет хорошо, что придет конец и жестокостям, что мир и спокойствие вернутся вновь».

В Амстердаме создан дом-музей Анны Франк — в том здании, где она скрывалась и писала свой дневник. Ее именем названы улицы городов в разных странах мира.

1955 год. Советское правительство принимает решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи

Собрание картин старых мастеров, начало которому курфюрсты Саксонии положили еще в XVI столетии, было взято как трофей Красной армией в мае 1945 г. И, согласно всем законам и обычаям войны, запросто могло оставаться в полном распоряжении победителя. Никто и никогда за всю историю Европы не совершал подобного шага, такое и в голову не могло прийти — вернуть шедевры добровольно. И немцы на такое даже не надеялись. «Эти вещи взяты в порядке возмещения за разрушенные русские музеи Ленинграда, Новгорода и Киева», — писала западноберлинская газета Der Tagesspiege. Но СССР вернул сокровища Дрезденской галереи добровольно, без всякого давления.

Важно отметить, что картины были не просто «взяты в порядке возмещения», они были дважды спасены — сначала советским солдатами, а позже музейными работниками.

Дрезден был буквально стерт с лица земли бомбардировками союзников в феврале 1945 г. Нацисты спрятали шедевры Рафаэля, Рембрандта, Тициана в 50 тайниках. Путь к штольням, где лежали картины в открытых деревянных ящиках, преграждали мины. С величайшими предосторожностями предметы искусства извлекли из страшных могил и вывезли в Москву.

Десять лет советские реставраторы, как тяжелых пациентов, выхаживали картины. Многие из них были в плесени и имели сильные повреждения. Была проведена колоссальная работа. Полотнам Дюрера, Рафаэля, Рембрандта и еще пяти сотням живописных работ вернули их первоначальное состояние.

Прежде чем отправить эти величайшие творения в столицу Саксонии, их решили в последний раз показать советским гражданам. В Пушкинском музее в Москве была устроена грандиозная выставка. И кто-то из ее посетителей оставил в книге отзывов символическую запись: «Мы сильные, благородные и любим культуру, поэтому возвращаем вам картины».

Широкий жест Советского Союза до сих пор остается непревзойденным поступком. В Дрезден вернули 1 240 произведений искусства! Так что табличку «Эту коллекцию спасли советские солдаты», в 1955 г. установленную у входа в Дрезденскую галерею, немцы могли бы и не убирать.

1970 год. Умирает Семён Тимошенко, выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза

Он родился в селе Фурманка (ныне Одесской области) в семье крестьянина. В юности батрачил. На военной службе с 1915 г. В Первую мировую войну воевал на Западном фронте в качестве пулеметчика в кавалерии. Герой Гражданской войны. Отличился в боях под Царицыном (1918). В составе 1-й Конной армии сражался против генералов Шкуро, Мамонтова, Деникина, батьки Махно, поляков Пилсудского и белогвардейцев Врангеля. Ближайший соратник Семёна Будённого, он прошел весь легендарный путь Конармии. За время Гражданской войны его ранили пять раз, но он упорно отказывался оставлять своих бойцов. За подвиги на этой войне Семён Константинович был удостоен трех орденов Красного Знамени и Почетного революционного оружия.

В сентябре 1939 г. войска Украинского фронта под командованием Тимошенко совершили освободительный поход в Западную Украину. Во время советско-финской войны 1939–1940 гг. он командовал Северо-западным фронтом, войска которого прорвали Линию Маннергейма.

В 1940-е гг. в честь Тимошенко было написано несколько песен, такие как «Едет, едет Тимошенко на коне» и «Маршал Тимошенко — наш нарком любимый!», что говорило о его народной популярности в стране.

Наркомат обороны СССР Тимошенко, к тому времени уже маршал и Герой Советского Союза, возглавлял с мая 1940 по июль 1941 г. По оценке Георгия Жукова, «наркомом он был куда лучшим, чем Ворошилов, и за тот короткий период, пока им был, кое-что успел повернуть в армии к лучшему». Тимошенко провел большую работу по совершенствованию боевой подготовки войск, их реорганизации, техническому переоснащению. Вот только завершить все запланированное не удалось — началась война.

С 1941 по 1945 гг. он входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования, командовал фронтами, как представитель Ставки координировал действия фронтов. С именем маршала Тимошенко связаны многие сражения Великой Отечественной — под Вязьмой (1941), Харьковом (1942), Ростовом-на-Дону (1941), Демьянском (1943), победы в Ясско-Кишиневской (1944) и Будапештской (1944) операциях.

После войны командовал войсками Белорусского военного округа и других округов. Под его началом проводились войсковые учения, полевые занятия в условиях применения атомного оружия. С 1960 г. он входил в группу генеральных инспекторов Министерства обороны.

Свою вторую звезду Героя Советского Союза Семён Константинович получил в 1965 г. «за заслуги перед Родиной и Вооруженными Силами СССР» в день своего 70-летия.

Тимошенко ушел из жизни в возрасте 75 лет и был похоронен в некрополе у Кремлевской стены.

1980 год. Леониду Брежневу в Кремле вручают Ленинскую премию по литературе за книги воспоминаний «Малая земля» и «Возрождение»

Позже вышло еще три книги воспоминаний генсека. На самом деле подлинными их авторами были ведущие советские журналисты. Однако тогда, 31 марта 1980 г., главный «инженер человеческих душ» эпохи развитого социализма Георгий Марков в своей речи отмечал: «Можно смело сказать, что по популярности, по влиянию на читательские массы, на их сознание книги Леонида Ильича не имеют себе равных…».

Еще до получения премии брежневское творчество вошло в школьную программу, по книгам генсека сдавали экзамены. Без этих знаний не принимали ни в комсомол, ни в партию. Воспоминания Брежнева перевели на 65 языков, экранизировали и даже поставили на сцене (в московском Малом театре, например, шел спектакль «Целина»). Общий тираж этих книг составил 400 млн экземпляров. А после прихода к власти Горбачёва миллионные тиражи оказались в макулатуре — летом 1987 г. по книжным магазинам было разослано негласное для служебного пользования разъяснение, что с ними следует делать. До этого они мирно пылились на витринах и прилавках. Тогда же в «бой» списали миллионы пластинок с брежневскими речами.