Сталин и скелет, премьера комедии «Подкидыш», освобождение Освенцима. Этот день в истории: 27 января

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 27 января в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1935 год. Арестовывают художника Михайлова, якобы изобразившего Сталина и Ворошилова «увлекаемыми пляшущим скелетом смерти»

О Николае Михайлове, напугавшем руководство страны, сегодня знают немногие. Крест на карьере и судьбе художника был поставлен в январе 1935 г.

Поначалу ничего не предвещало беды. Наоборот. Картины Николая Ивановича, писавшего в основном полотна на историко-революционные темы, экспонировались на выставках к десятилетию и пятнадцатилетию РККА (1928 и 1933), тиражировались его плакаты «В нашем колхозе нет места попам и кулакам», «Усилим борьбу с проституцией — позорным наследием капитализма» (оба 1930) и др. Его работы с 1930-х гг. приобретались закупочными комиссиями и хранились в центральных музеях страны.

В декабре 1934 г. Михайлов написал картину «Москва в Колонном зале Дома Союзов прощается с Кировым» (или просто «У гроба Кирова»). Ее поместили на выставку и признали там одной из лучших. Художник изобразил стоящего у гроба Сталина, рядом — Климента Ворошилова и других вождей. И вдруг в складках знамени, склоненного над Сталиным, кто-то «разглядел» скелет. И этот скелет не то кладет руку на плечо вождя, не то душит его! Интересно, что до этого никто никакого скелета не видел. А проступил он якобы на черно-белой фотографии, когда картину сфотографировали для журнала «Искусство».

Михайлову устроили настоящий допрос с привлечением знаменитых художников. Сохранилась стенограмма с экстренного заседания правления московской организации союза художников, на которой «разбирают» коллегу-«террориста». Читая ее, трудно избавиться от ощущения нереальности и абсурдности происходящего. Скелет видели уже все, кроме автора картины. В конце концов пришлось увидеть и Михайлову. Упорствовать было бесполезно, раз все другие видели. Единственное, что оставалось, — упирать на то, что изобразил, мол, его не намеренно.

Из докладной записки в Политбюро ЦК ВКП(б) заведующего отделом культуры и пропаганды ЦК партии Алексея Стецкого:

«Сегодня с утра была собрана партгруппа правления Московского Союза художников по поводу контрреволюционной картины Михайлова. <…> Юон, который является крупнейшим знатоком живописи и раньше картину Михайлова не видел, сразу сам обратил внимание на скелет и дал как специалист детальный анализ, заявив, что это ни в коем случае не может быть случайным, что это определенный замысел. К такому же выводу пришли и другие крупнейшие специалисты. <…>

Затем состоялось заседание правления Союза в составе 40 человек художников. Был вызван Михайлов. Сами художники его допрашивали и по поводу всех деталей картины, и по поводу его биографии. Михайлов вначале держался вызывающе и нахально, заявляя, что в картине ничего плохого он не видит, что это эскиз, и угрожал застрелиться. Под перекрестным допросом специалистов, особенно Юона, Лентулова, Герасимова, Мора и др., он в конце заявил, что скелет у него действительно получился в результате его увлечения мистикой и что впредь это для него будет уроком. <…>

Необходимо добавить, что в картине расстрела парижских коммунаров этого же Михайлова за группой расстреливаемых коммунаров виден череп.

Считаю, что ввиду выяснившихся обстоятельств дела Михайлова, его необходимо арестовать и провести у него тщательный обыск.

Прошу разрешения дать соответствующие указания НКВД».

На записке Стецкого Сталин начертал резолюцию: «Молотову, Ворошилову, Кагановичу. Нужно арестовать этого Михайлова».

Михайлова арестовали 27 января и дали пять лет лагерей.

Из следственного дела: «…в декабре 1934 г. после злодейского убийства т. Кирова Михайлов Н. И. написал эскиз «У гроба» откровенно контрреволюционного содержания, изображающий товарищей Сталина и Ворошилова у гроба, охваченных и увлекаемых пляшущим скелетом смерти».

Из инструкции Главлита 1935 г.: «Главлитом обнаружены вылазки классового врага. Как замаскированная контрреволюционная вылазка квалифицирована символическая картина художника Н. Михайлова «У гроба Кирова», где посредством сочетания света и теней и красок были даны очертания скелета. То же обнаружено сейчас на выпущенных Снабтехиздатом этикетках для консервных банок (вместо куска мяса в бобах — голова человека)».

В 1939 г. Михайлов освободился, поселился в Краснодаре. Был принят на должность главного художника местного театра, но едва приступив к работе, умер от инсульта. Сегодня его картин не найти. Все они, вероятно, были уничтожены.

Любопытно, что Стецкий, призывавший в докладной записке арестовать художника, был расстрелян еще в 1938 г.

1940 год. На экраны выходит комедия «Подкидыш»

Лента очень долго не сходила с афиш, люди пересматривали ее по несколько раз, смеясь над забавными ситуациями и диалогами. «Подкидыш» стал откровением для зрителей своего времени: в нем отсутствовали привычные идеологические рамки, дети были обычными детьми, а взрослые — живыми людьми, которые могут быть растерянными, ошибаться, но действуют из добрых побуждений.

Сценарий этой первой семейной кинокомедии, снятой на студии «Мосфильм» в 1939 г., написали Агния Барто и Рина Зелёная. Стихи Барто были знакомы каждому советскому ребенку во многом благодаря той же Зелёной: актриса, обладавшая уникальной способностью имитировать детский голос, читала их по радио так, что маленькие слушатели приходили в восторг. Они отказывались верить, что актриса не их ровесница, и заваливали ее письмами.

Дебют сценаристок оказался удачным — рукопись, которую они представили на «Мосфильме», приняли в первом же варианте. Снимать фильм поручили молодому режиссеру Татьяне Лукашевич, ранее работавшей над фильмом «Гаврош».

Главные роли сценаристки писали под популярных театральных актеров Ростислава Плятта и Фаину Раневскую. Они сомневались, что такие знаменитые люди будут сниматься в наивной истории про девочку Наташу, но оба актера согласились: Плятт — с большим воодушевлением, а Раневская — исключительно из дружеских чувств к Барто.

Исполнительницу главной роли — девочку лет четырех — искали очень долго. Одни были киногеничны, но плохо говорили, другие запросто болтали, но приходили в ступор, как только включалась камера. Веронику Лебедеву режиссер фильма Т. Лукашевич нашла случайно — увидела в кино молодую пару с обаятельной девочкой. Разговорились, и оказалось, что Вероника уже снималась в кино и камер не боится. На площадке у маленькой актрисы завязалась трогательная дружба с Пляттом, с которым они буквально повторили сюжетную линию своих героев. К слову, после «Подкидыша» Вероника больше не снималась. Родители были против актерской карьеры дочери, и Лебедева стала преподавателем английского языка.

Уже во время съемок Р. Зелёная дописала роль и для себя — нужен был еще один комедийный персонаж, и она придумала домработницу Аришу.

Атмосфера во время создания фильма была доброжелательной и творческой. Поправки в текст вносили прямо на съемочной площадке: актеры вдруг говорили что-нибудь смешное, и реплика тут же становилась частью фильма. Так, например, появилась фраза «Муля, не нервируй меня!». По одной из версий, Раневская бросила ее в паузе между дублями, окружающие рассмеялись, и тут же было решено, что она станет отличным штрихом к портрету ее героини Ляли.

Всю оставшуюся жизнь «Муля» преследовал Раневскую. Завидев ее на улице, мальчишки кричали эту фразу ей вслед, ее же вспоминали при знакомстве с актрисой: каждый считал своим долгом блеснуть познаниями о творчестве Фаины Георгиевны. Даже Леонид Брежнев в 1976 г., вручая ей по случаю 80-летия орден Ленина, вместо приветствия изрек: «А вот идет наша Муля, не нервируй меня!». Раневская укорила вождя: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!», чем очень смутила генсека.

Тем не менее назойливая шутка про Мулю не помешала Раневской обожать фильм «Подкидыш». Роль Ляли в нем и мачехи в «Золушке» (1947) были в числе ее любимых работ в кино.

Для современного зрителя «Подкидыш» может служить своеобразной машиной времени, переносящей в довоенную Москву: в фильме можно увидеть только-только открывшуюся ВДНХ (тогда — ВСХВ), Манежную площадь, которая на момент съемок была одной из самых свежих достопримечательностей столицы, ул. Горького (ныне — Тверскую), Библиотеку им. Ленина, вестибюль ст. м. «Площадь Свердлова» (сегодня это ст. м. «Театральная») и другие интересные локации тех лет. На ул. Горького, например, в кадр попадает интересное транспортное средство — двухэтажный троллейбус — тоже нововведение того времени. Правда, в СССР необычный транспорт, выпуск которого уже был налажен на Ярославском транспортном заводе по образцам английских омнибусов, не прижился — его посчитали неудобным в эксплуатации.

Во время Великой Отечественной войны негативы «Подкидыша» были уничтожены бомбардировками, но копия сохранилась в Госфильмофонде. В 1950-х годах фильм вернули на экраны, а в 1988-м его отреставрировали и переозвучили, убрав все намеки на Сталина. В 2010 г. «Подкидыш» вышел в цвете.

1940 год. Расстрелян писатель, переводчик, драматург и военкор Исаак Бабель

Автор популярных сборников рассказов и новелл «Конармия» и «Одесские рассказы» был арестован 15 мая 1939 г. При обыске был изъят весь архив писателя, который до сих пор не найден. Почти переставшего публиковаться к тому времени Бабеля обвинили в антисоветской троцкистской деятельности и шпионаже. Считается, что «Большой террор» ему удалось пережить благодаря знакомству с наркомом внутренних дел Николаем Ежовым — это же знакомство привело к гибели: Ежов был арестован месяцем ранее.

По решению Военной коллегии Верховного суда 27 января 1940 г. Бабеля расстреляли — известно об этом стало только через 15 лет, уже после смерти Сталина. На протяжении многих лет супруга арестованного писателя Антонина Пирожкова регулярно подавала запросы о состоянии заключенного и получала ответ: «Жив, здоров, содержится в лагерях».

Имя Бабеля было изъято из советской литературы сразу после его ареста и возвращено в нее только во второй половине 1950-х, после посмертной реабилитации писателя в 1954 г. В 1957-м был издан сборник его произведений «Избранное» с предисловием Ильи Эренбурга, который назвал Бабеля одним из выдающихся писателей XX века.

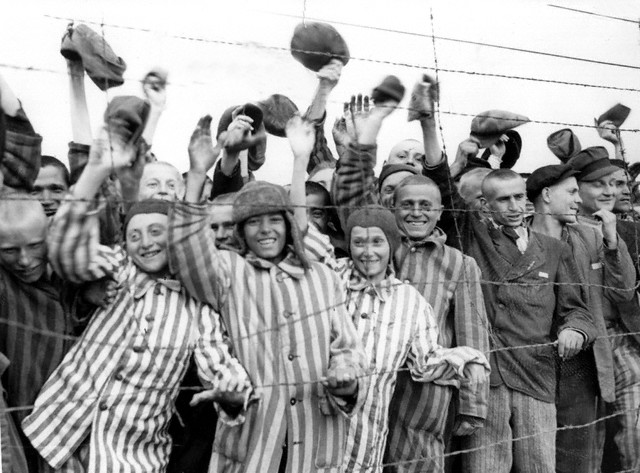

1945 год. Освобождение советскими войсками узников Освенцима

Комплекс концлагерей был основан в мае 1940 г. неподалеку от Освенцима в 60 км от Кракова. За время войны его жертвами стали, по разным данным, от 1,6 до 4 млн заключенных, в основном поляков, граждан СССР и Югославии, чехов, французов, а также евреев и цыган из разных стран. Советские граждане, первые эшелоны с которыми прибыли в Освенцим 7 октября 1941 г., находились на особо строгом режиме. Труд узников использовался на предприятиях Круппа, заводах синтетического бензина и других производствах.

Красная армия продвигалась вглубь Польши с середины января 1945 г. Освободив Варшаву и Краков, советские войска направились в Освенцим. В это время немцы предприняли отчаянную попытку уничтожить следы своих преступлений: офицеры СС начали серию убийств в лагерях, расстреливая больных заключенных и взрывая крематории.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева 27 января освободили оставшихся в живых узников Освенцима.

Советские солдаты и офицеры увидели сотни деревянных бараков, окруженных многорядными изгородями высотой 2,5–3 м из колючей проволоки под высоким напряжением, крематории и газовые камеры, орудия пыток, тысячи килограммов человеческих волос и перемолотых костей.

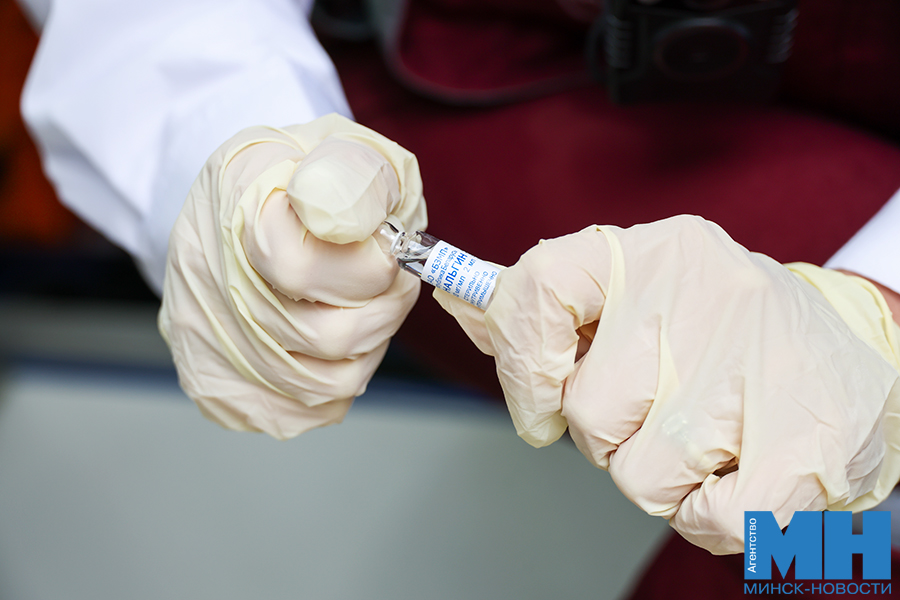

В лагере широко практиковались медицинские опыты. Изучались действия химических веществ на человеческий организм. Испытывались новейшие фармацевтические препараты. Заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими заболеваниями в качестве эксперимента. Нацистские врачи тренировались в проведении хирургических операций на здоровых людях. Распространенным явлением была кастрация мужчин и стерилизация женщин, в особенности молодых, сопровождавшаяся изъятием яичников. Именно в Освенциме орудовали такие известные врачи-убийцы, как Йозеф Менгеле и Карл Клауберг.

«Бесконечные толпы людей, освобожденные Красной армией, идут из этого лагеря смерти, — говорится в телеграмме члена военсовета 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Константина Крайнюкова. — Все они выглядят крайне измученными, седые старики и молодые юноши, матери с грудными детьми и подростками, почти все полураздетые. Очень много наших советских граждан, жителей Ленинградской, Калининской, Витебской, Тульской, Московской областей, из всех районов Советской Украины. Среди них много искалеченных, сохранивших следы пыток, следы фашистских зверств».

После освобождения оставшимся в лагере заключенным на первых порах оказывали помощь медицинские службы 106-го и 28-го стрелковых корпусов. Позже в Освенциме организовали терапевтический полевой госпиталь, который возглавила Маргарита Жилинская, до этого работавшая в таком же медучреждении в блокадном Ленинграде.

В Польше изначально концлагерь называли «Освенцим», но в настоящее время используется только название «Аушвиц», чтобы провести максимально четкое разграничение между нацистским концлагерем и древним польским городом.