Свадьба Мартина Лютера, отправка детей по почте, Гойко Митичу — 85. Этот день в истории: 13 июня

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 13 июня в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1525 год. Немецкий протестантский реформатор Мартин Лютер женится на бывшей монахине Катарине фон Бора, что становится публичным вызовом католической традиции

В традиционной католической практике священники не могли жениться, чтобы сохранить духовную чистоту и сосредоточиться на служении Богу. Брак Лютера стал ярким протестом против обязательного целибата (безбрачия) католического духовенства и положил начало новому взгляду на семейную жизнь в протестантских кругах.

Катарина фон Бора была одной из двенадцати монахинь, которым Лютер помог сбежать из монастыря по их просьбе. В 1523 году он организовал их тайный вывоз из обители в бочках из-под сельди.

Лютер и его люди привезли девушек в Виттенберг, где проповедник рассчитывал подыскать им «порядочных мужей». В течение двух лет все бывшие сестры христовы обзавелись мужьями, за исключением одной, Катарины фон Бора, которую приютил у себя в доме друг Лютера, художник Лукас Кранах Старший. Сватовство с несколькими подобранными для нее женихами не удалось по той причине, что 26-летняя Катарина мечтала выйти замуж за самого Лютера, которому к тому времени исполнился 41 год.

Лютер решился на свадьбу после визита к своим родителям. Те, надеясь на продолжение рода, сочли невесту вполне достойной. Там же, дома у родных, Лютер понял, что, женившись, он не только узаконит статус Катарины, но и засвидетельствует свою веру. Впоследствии он говорил: «Я женился, чтобы доставить удовольствие своему отцу, и чтобы позлить Папу Римского и дьявола».

Лютер, вероятно, не был первым женившимся католическим священником, но был самым известным из них. Свадьба лидера Реформации стала знаковой, бросив вызов давним традициям церкви и символизируя новые протестантские идеалы.

Брак Лютера и Катарины оказался счастливым, в нем родились шестеро детей — три мальчика и три девочки. Жили они в бывшем августинском монастыре, который курфюрст Иоганн Твёрдый предоставил в их распоряжение. Дом Лютера стал центром движения Реформации, здесь собирались последователи нового учения, чтобы обсуждать идеи и планы. Мартин смог полностью посвятить себя проповеди и продвижению необходимых реформ, в то время как Катарина управляла домом, занималась фермерством и принимала постояльцев. Впрочем, она также участвовала и в духовных делах мужа, внеся свой вклад в продвижение идей Реформации.

«Моя Кэти во всем так любезна и приятна мне, что я не променял бы свою бедность на все богатства Креза», — отзывался Лютер о своей супруге в письме к немецкому математику и деятелю Реформации Михаэлю Штифелю.

В наши дни историческая свадьба бывшего монаха и беглой послушницы превратилась в большой городской праздник под названием «Свадьба Лютера». Вот уже три десятилетия во вторые июньские выходные в Виттенберге реконструируют события далекого прошлого и устраивают костюмированные народные гуляния.

Карнавал начинается с того, что семья художника Кранаха Старшего сопровождает Катарину от своего дома к дому Мартина Лютера. Одновременно друзья жениха, веселясь и дурачась, ведут туда же и самого Лютера. Затем молодые во главе красочного шествия гостей «свадьбы» идут через весь старый город к ратуше, где в их честь устраивается большой праздничный обед. Как правило, в роли бургомистра Виттенберга 1525 года выступает ныне действующий бургомистр города, а среди гостей торжества присутствуют главы окрестных городов, а также политические, культурные и религиозные деятели.

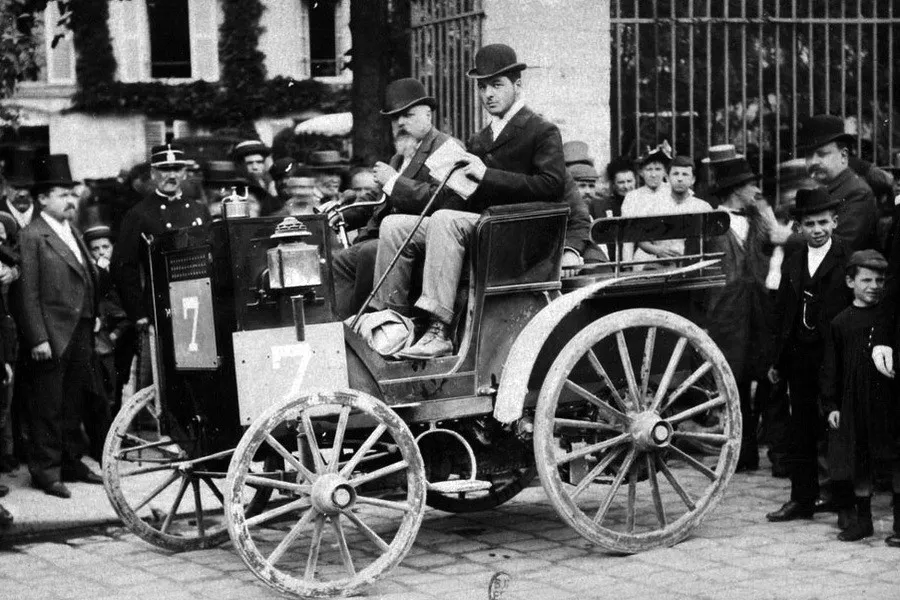

1895 год. Во Франции завершаются первые в мире автомобильные гонки на скорость

Состязания автотехники проводились и ранее. Так, в 1894 году прошла гонка между Парижем и Руаном, участники которой преодолели 126 км. Первым на финише был маркиз Альбер де Дион на автомобиле, оснащенном паровым двигателем мощностью 20 лошадиных сил. Дистанцию он прошел со средней скоростью 18,5 км/ч. Однако приз достался не ему, ибо присуждали его не за скорость, а по совокупности технических достоинств машин. То есть по большому счету это были даже не гонки, а построенный на соревновательной основе конкурс автомобильных конструкций, где в дорожных условиях определяли, какая лучше.

Год спустя, опять во Франции, решили организовать уже настоящие автогонки — первые, в которых решающим фактором для определения победителя станет максимальная скорость его машины. Спортсмены ехали по маршруту Париж — Бордо — Париж и преодолели около 1200 километров. Стартовали 11 июня, финишировали 13-го.

Из 46-ти участников гонки 29 отдали предпочтение бензиновым двигателям, 15 — паровым и только 2 — электрическим. Победителем состязаний стал французский изобретатель и пионер автомобилестроения Эмиль Левассор. Он без сменщика преодолел дистанцию пробега на своей 2-местной машине Panhard-Levassor за 48 часов 47 минут, со средней скоростью 24,4 км/ч.

Судьба Левассора оказалась трагичной. В следующем году, участвуя в гонке Париж — Марсель — Париж, он, пытаясь избежать наезда на выбежавшую на дорогу собаку, не справился с управлением и врезался в дерево. Спустя несколько месяцев Левассор умер от последствий аварии. В Париже ему поставлен памятник, на постаменте которого высечены слова, сказанные им сразу после окончания победной гонки 1895 года: «Это было безумие! Я делал до тридцати километров в час!».

1920 год. Почтовая служба США вводит запрет на отправку детей по почте

Фото Getty Images

Так был положен конец необычной и рискованной практике, которая имела место в начале XX века и отражала несовершенство почтового законодательства. В то время почтовая служба позволяла отправлять живые товары весом до 50-ти фунтов, включая домашних животных. Запрет на пересылку детей правилами оговорен не был, чем и воспользовались некоторые граждане.

Первый задокументированный случай отправки ребенка почтой произошел в январе 1913 года в штате Огайо. Мистер и миссис Джесси Боже (Jesse Beauge) решили сэкономить на транспортных расходах и отправили своего 8-месячного сына в дом его бабушки, который находился всего в миле от них. Они заплатили 15 центов за почтовую марку и застраховали груз на 50 долларов. Всю дорогу младенец спал на руках сотрудника и благополучно прибыл на место.

Другой известный случай был связан с 5-летней девочкой по имени Мэй Пирсторфф (May Pierstorff). В 1914 году ее отправили в 73-мильное путешествие на поезде в почтовом вагоне из Грейнджвилля, штат Айдахо, к ее бабушке и дедушке. К пальто Мэй были прикреплены марки на сумму 53 цента, и девочка была благополучно доставлена по адресу.

Подобные факты вызывали неодобрение общественности и сотрудников почтовой службы, поскольку такая практика была небезопасной для детей, да и просто бесчеловечной.

В 1914 году главный почтмейстер Альберт Сидней Берлизон издал директиву, запрещающую рядовым почтмейстерам принимать детей для пересылки. Но американцы, не обращая внимания на запрет, продолжали отправлять даже младенцев. И только в 1920 году, с выходом отдельного распоряжения Департамента почтовой службы, пересылка детей почтой была окончательно запрещена.

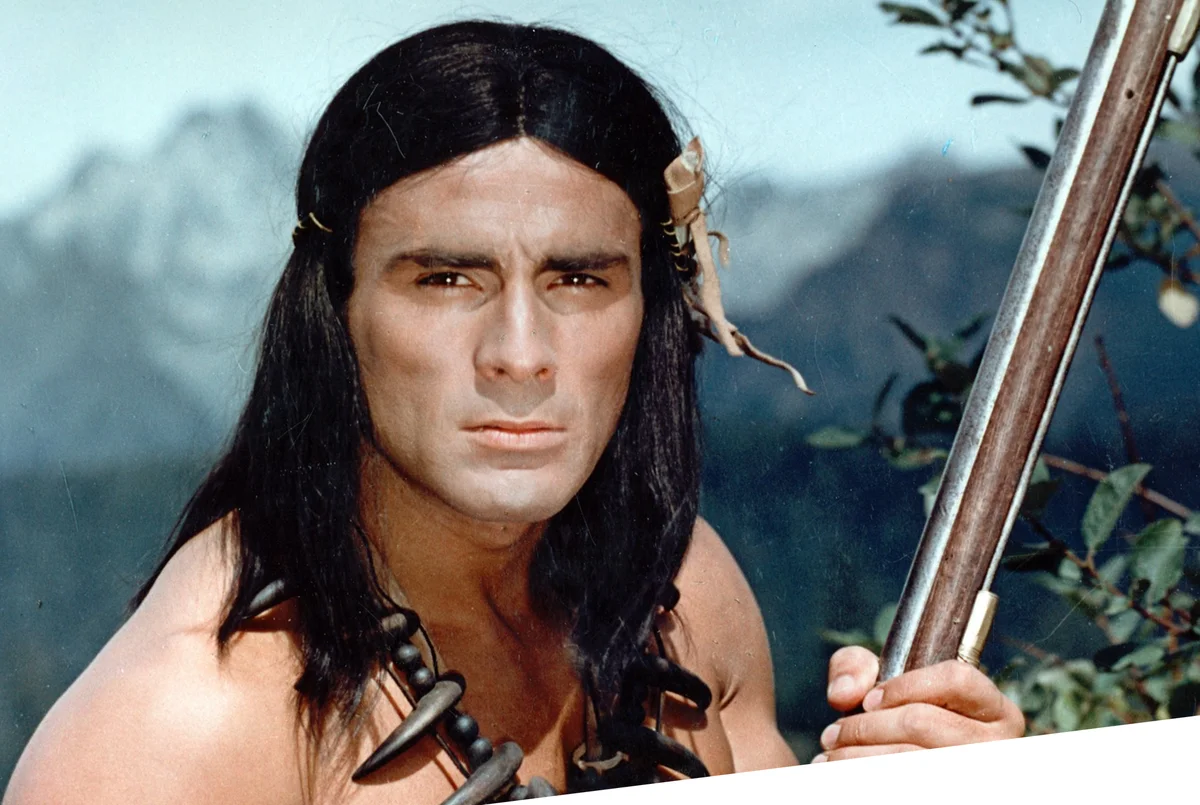

1940 год. Родился Гойко Митич, югославский актер, прославившийся благодаря исполнению ролей индейцев в немецких вестернах

Он был настолько органичен в образах «краснокожих», что многие не верили, что актер серб по национальности.

«Сыновья Большой Медведицы», «Чингачгук — Большой Змей», «Оцеола», «Текумзе», «Апачи», «Ульзана», «Братья по крови», «Вождь Белое Перо»… С 1966-го по 1975-й годы Митич ежегодно появлялся в очередном «индейском» фильме, и почти все они тут же покупались для отечественного проката. Он был кумиром мальчишек, а женщины видели в нем идеал мужской красоты и благородства.

«Популярность этого актера чудовищна. Справедливость, которую он воплощает, любовь к правде и бесстрашие в сочетании с романтическими приключениями делают его желанным другом, которого обычно знают только из книг сказок». Так писала о Митиче восточногерманская пресса, но эти слова вполне могла повторить и пресса советская.

Для чиновников из Госкино «красные вестерны» оказались сущим кладом: идеологически выдержанные (фильмы рассказывали о борьбе индейцев против порабощения), недорогие (союзники все-таки), а главное — делавшие отличную кассу. Сборы у этих картин всегда были очень хорошими — от 30 до 40 млн зрителей.

Главной мечтой актера была встреча с теми, кого он играл, — коренными американскими индейцами. Эту мечту ему помог осуществить его знакомый, который привез в США несколько фильмов с английскими субтитрами. Индейцы пригласили Митича в гости. «В один прекрасный момент я оказался в гостях у индейцев, соблюдающих древние традиции. – рассказывал актер. – Меня приняли в племя, так что я теперь могу считать себя настоящим индейцем. Мне даже дали новое имя — Волк».

В 2019 году 78-летний Митич снялся в российском фильме «Балканский рубеж» о легендарном марш-броске российских десантников, занявших аэропорт в Косово, а после участвовал в презентации этой картины и в Москве, и на Донбассе.

«Я из Югославии, пусть ее и нет сейчас на карте, и судьба всех югославов — это и моя боль, — говорил актер. — То, что случилось в Косово, — огромная трагедия. Эту картину необходимо было снять. Это и моя история. В 1999 году начались бомбежки Белграда, в котором жила моя мама. Каждый вечер я звонил ей узнать, как дела. Как-то трубку поднял мой брат и сказал, что после очередной бомбежки мама перестала говорить и есть, так напугали ее эти налеты на город. А через несколько дней она умерла — не выдержало сердце. Для меня было очень тяжело, что я не мог даже попрощаться с мамой — все дороги разбомбили. Только спустя полгода смог попасть на ее могилу».

Сегодня Митичу исполняется 85 лет. Он по-прежнему крепок и посильно занимается спортом. А еще у него есть «оздоровительный амулет» — камень, обладающий силой, который ему подарили индейцы.

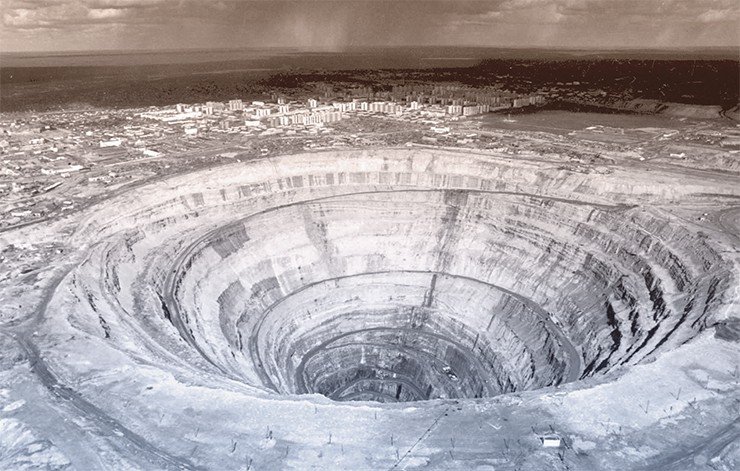

1955 год. В СССР открыта богатейшая алмазоносная кимберлитовая трубка

Ее обнаружили геологи Амакинской экспедиции Юрий Хабардин, Екатерина Елагина и Владимир Авдеенко в долине реки Ирелях, в 850-ти км к западу от Якутска. Она стала вторым коренным месторождением алмазов в Якутии, после открытия в 1954 году кимберлитовой трубки «Зарница». По ассоциации с трубкой мира американских индейцев геологи дали ей название «Мир».

Во избежание огласки радиограмма, которую погонщик-якут отнес в соседний зверосовхоз, имевший связь с внешним миром, звучала так: «Закурили трубку мира, табак хороший. Авдеенко, Елагина, Хабардин».

Важность открытия кимберлитовой трубки «Мир» трудно переоценить. Если кто-то думает, что алмазы — это только сырье для ювелирных украшений, то это огромное заблуждение. Не будет алмазов — остановятся ядерная промышленность и современная микроэлектроника, невозможно будет изготовить инструменты с самой крепкой кромкой резцов.

В 1930-е годы промышленность СССР, особенно военная, приступив к индустриализации, буквально «задыхалась» без алмазов, покупать их приходилось за границей за золото. Учитывая стратегическое значение алмазов, их поиски стали вестись под грифом «секретно» при самом строгом контроле. Скоро на Урале были открыты алмазоносные россыпи, и в 1940-м началась опытная добыча. Однако Урал покрывал не более 3 % потребностей народного хозяйства в алмазном сырье. В годы Второй мировой войны Великобритания предоставила Советскому Союзу из своих южноафриканских колоний технических алмазов почти на 1,5 млн фунтов стерлингов. Однако с началом холодной войны эти поставки прекратились, что стало проблемой для создания космической отрасли и ядерного щита страны. Нужда в алмазном сырье была так велика, что в контрабанду минералов вовлекались даже дипломаты.

Промышленное освоение якутских алмазов началось в 1957 году. Рядом с карьером образовался поселок Мирный, ставший центром советской алмазодобывающей промышленности. Здесь в декабре 1980-го был добыт крупнейший алмаз, найденный в России, весом более 68 г. В честь предстоящего партийного форума его назвали «XXVI съезд КПСС». К 1987 году в карьере «Мир» было добыто алмазов на 17 миллиардов долларов, вывезено около 350 миллионов кубометров породы.

Добыча открытым способом на месторождении была прекращена в июне 2001 г. К тому времени карьер достиг в глубину 525 м с диаметром 1,2 км. В дальнейшем руду стали добывать на подземном руднике под карьером.

Читайте также:

- Почему королева нюхала табак, а Бондарчук поставил поллитровку Сталину. Этот день в истории: 25 сентября

- Развод Генриха VIII, открытие музея Грина и премьера фильма «Иди и смотри». Этот день в истории: 9 июля

- «Изысканный пошляк» Вертинский, ведьма Фрюботтин и программа «Мир-Шаттл». Этот день в истории: 29 июня