В одном из подвалов Сталинграда устроили лабораторию. Как разработки ученых в годы войны спасли миллионы жизней

Ценой каких неимоверных усилий разработки ученых в годы Великой Отечественной войны спасли миллионы жизней, выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости».

Первым делом

С началом войны стало происходить хаотическое перемещение беженцев из западных областей на восток. Из центральных регионов шли миллионы. Резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Увеличился риск распространения острых кишечных заболеваний, дизентерии, сыпного тифа, малярии, гепатита.

Наркомздрав издал «Положение о медико-санитарном обслуживании населения, эвакуируемого из угрожаемых районов», на основании которого предписывалось поголовно делать прививки от кишечных инфекций призывному контингенту и населению крупных городов. Технически это не представлялось возможным. Существовавшие вакцины предполагали троекратное введение дозы каждому в течение месяца. В условиях наступления немцев, интенсивной мобилизации явиться в здравпункт троекратно и с интервалами в 10 дней мало кто мог. Возникла необходимость появления прививки однократного введения.

К ноябрю 1941-го семья иммунологов, Николай Александров и Нина Гефен, сумела разработать поливакцину против семи инфекций, среди которых холера, брюшной тиф, дизентерия, столбняк. На полноценные клинические испытания времени не было. Лишь через 20 лет поливакцину признают несовершенной, пригодной не для всех слоев населения. Но тогда, в первый год войны, при однократной инъекции она показала хороший эффект, позволяла выработать иммунитет и возможность в полевых условиях привить значительное число бойцов. Конечно, санитарные команды добрались не до всех окопов, однако глобальных эпидемий на фронте удалось избежать. Случались лишь локальные.

В городах начали готовить санинструкторов, проводивших подворные обходы. На базе школ и поликлиник создавали прививочные пункты, на крупных железнодорожных узлах эваконаправлений — санитарно-пропускные пункты. К осени, когда поток беженцев катастрофически увеличился, каждому пройти санитарную обработку не представлялось возможным. Но о прививках даже в такой тяжелой обстановке не забыли.

Свой Сталинград

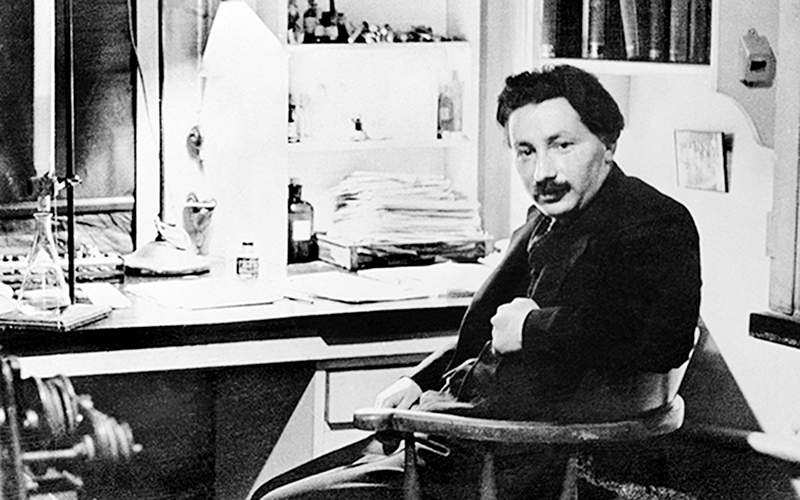

Зинаида Ермольева

Еще в 1922-м микробиолог Зинаида Ермольева, разрабатывая вакцину от холеры, провела испытания на себе: выпила раствор холерного вибриона, чтобы заразиться. После самовакцинации болезнь отступила. По ее словам, на подобные исследования вдохновил исторически известный случай смерти от холеры любимого композитора Чайковского. Однако это скорее пассаж для интервью. Само время давало повод бороться с инфекциями.

В 1939 году Ермольева отправилась в Афганистан. Там ее инъекции показали эффективность в период массовых эпидемий холеры, брюшного тифа, дифтерии. Опыт пригодился в 1942-м, когда в Сталинграде фашисты сделали попытку заразить водоснабжение. Передвижного холодильного оборудования для перевозки вакцины не существовало. Решили делать препарат на месте. Зинаида с коллегами и исходными материалами выехала на место. В одном из подвалов домов Сталинграда им устроили производственную лабораторию, где ученые изготавливали конечный препарат. Холерный фаг (вирусы, заражающие бактериальные клетки) в хлебной выпечке ежедневно смогли получать 50 тысяч человек! Также делали прямые инъекции бойцам и населению. Колодцы хлорировали. Эпидемию предотвратили. Ермольева провела в Сталинграде шесть месяцев.

Помимо вышеназванных дорабатывали и применяли иные вакцины. Например, от сыпного тифа прививали препаратом Марии Яцимирской-Кронтовской и Михаила Маевского. От чумы защищала вакцина Николая Жукова-Вережникова и Магдалины Покровской, а от сибирской язвы — Николая Гинзбурга. Точечно применяли и прививки более раннего периода, например вакцины Николая Гамалея, который в конце XIX века, борясь с эпидемиями в Одессе, неоднократно заражал себя бешенством, холерой, туберкулезом с целью проверки эффективности разработанных им препаратов. В годы войны он еще здравствовал!

Не без разведки

Вирусы лишь часть направлений, с которыми боролись ученые. Физиобиолог Борис Кудряшов изобрел и наладил производство тромбина: благодаря ему кровь сворачивалась за несколько секунд и десятки тысяч бойцов не погибли от кровопотери.

Много жизней отнимали гнойно-асептические осложнения. В полевых условиях раны гноились, начиналась гангрена, 2,5 млн солдат вернулись с фронтов без рук, ног. Цифра могла быть в несколько раз больше, если бы не пенициллин, читайте — антибиотик. Изобретение советского пенициллина (крустозин) официально принадлежит все той же Зинаиде Ермольевой. Безусловно, она выдающийся и самоотверженный ученый. Существует легенда, что после создания пенициллина в Британии правительство СССР долго просило штамм, но так и не получило. И тогда вызвали Зинаиду Виссарионовну. Она за несколько месяцев сделала все — от изобретения до технологии производства. То есть в короткие сроки преодолела путь, которым британцы шли 13 лет, а человечество, по сути, много веков. Могло и так быть…

Хотя есть другая версия появления советского пенициллина.

Общеизвестный факт: в 1945-м за изобретение этого лекарства Нобелевскую премию получили Александр Флеминг, Говард Флори и Эрнст Чейн. Последнему принадлежит технология производства лекарства путем выпаривания, для чего он изобрел специальные аппараты. Кстати, его корни — в Беларуси. Семья уехала из Могилева в Берлин, а затем в Лондон за два месяца до его рождения в 1906-м.

Эрнст имел левые взгляды, симпатизировал СССР. А еще в те годы в цивилизованном западном научном мире было не принято прятать изобретения, способные спасти человечество.

Эрнст Чейн

Выдающийся советский физик Петр Капица вел научную переписку с британскими коллегами из Оксфорда и постоянно получал из Англии оборудование для своего научного института. В лабораториях, с которыми он связывался, часто бывал Чейн. Как вспоминал сын Капицы Сергей Петрович, когда мать Чейна в 1942 году погибла во время бомбежки Лондона, он принял для себя решение. Вскоре официально стало известно: лаборатория Капицы-старшего в Казани, куда эвакуировали Институт физических проблем, якобы разработала метод производства порошкового пенициллина, аналогичный британскому! Сергей Петрович считал: Москва получила его вместе с другим оборудованием и штаммом от Чейна. Кстати, после войны ученый недружественного государства вдруг стал членом Академии наук СССР!

Возможно, позже Ермольева дорабатывала препарат. Но его улучшение с тех пор никогда не прекращалось. Новые антибиотики и сейчас появляются. Главное, что тогда они спасли тысячи жизней.