Воззвание Брусилова, смерть Пастернака, Шварценеггер переходит на комедии. Этот день в истории: 30 мая

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 30 мая в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1220 год. В Переславле-Залесском родился князь Александр Ярославович, прозванный позже Невским

Правнуку Юрия Долгорукого и внуку Всеволода Большое Гнездо довелось жить в самую мрачную эпоху русской истории: Русь дробилась на все более мелкие уделы, ее земли подвергались татарскому нашествию, а с запада двигались немцы и шведы.

С восьмилетнего возраста князь вместе со старшим братом-погодком Феодором жил и воспитывался в Великом Новгороде. В возрасте всего лишь шестнадцати лет — после смерти брата — Александр уже самостоятельно княжил в Новгороде. Татары не дошли до города, но новгородцы были вынуждены признать над собою власть татарского хана.

К началу 1240 г. сложилась мощная антирусская коалиция в составе Ливонии, Дании, Швеции и Ганзейского союза. Первыми летом напали шведы. 15 июля на берегах Невы у слияния с Ижорой Александр в стремительном бою разбил численно превосходящего противника, потеряв всего несколько десятков убитыми. За эту победу его и прозвали Невским.

В апреле 1242-го настала очередь рыцарей-меченосцев. На льду Чудского озера Невский устроил им Ледовое побоище. А в 1245-м у Торопца князь разбил и главные силы литовцев, установив тем самым на западных рубежах Руси относительное спокойствие.

Совершенно иной тактики Александр Невский придерживался в отношении Золотой Орды, с которой пытался ладить, понимая, что сил для борьбы с нею у расчлененной и обескровленной нашествием Батыя Руси нет. Во время посещений столицы Золотой Орды — Сарая Александру, хорошо знавшему психологию татар, удавалось договориться с ними по-хорошему. Он сумел даже добиться исключительной милости: освободить Русь от обязанности поставлять Орде воинскую силу, что делали абсолютно все покоренные ею страны.

В 1263 г., возвращаясь из Орды, князь простудился и умер. православная церковь причислила Александра Невского к лику святых.

1920 год. Газета «Правда» публикует «Воззвание Брусилова»

Вскоре после начала советско-польской войны группа бывших царских генералов, перешедших на службу в Красную армию, во главе с прославленным полководцем Алексеем Брусиловым составила «Воззвание ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились». В значительной степени оно было обращено к тем, кто оказался за рубежом вследствие изменения границ или эмигрировал. Воззвание ставило целью предотвратить их участие в походе поляков на Россию или хотя бы поддержку этого похода из антибольшевистских побуждений.

«В этот критический исторический момент нашей народной жизни, — писал в этом воззвании Брусилов, — мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную армию на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской, Рабоче-крестьянской России вас ни назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честною службою, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы… не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою Матушку-Россию».

Прежде чем поставить свою подпись под этим документом, Алексей Алексеевич обратился к наркомвоенмору Льву Троцкому и потребовал от него гарантий непреследования бывших офицеров. Он настаивал на полной амнистии воевавших в армии Деникина, Колчака и Юденича при условии их непричастности к тяжким преступлениям.

Авторитет Брусилова был чрезвычайно высок в армии, его призыв воздействовал на очень многих офицеров, удержав их от гибельного шага — присоединения к иностранным интервентам. Большевики извлекли из акции Брусилова большую пользу, около 14 тыс. офицеров всех чинов пополнили РККА. Но все это не помешало Троцкому обвинить Брусилова и поддержавших его офицеров в том, что ими движет национальный, а не классовый, интернациональный патриотизм. Уже будучи изгнанным из СССР, Троцкий возмущался в мемуарах тем, что Сталин восстанавливает «культ русских полководцев, в том числе и Первой мировой войны» (читай — Брусилова, который к тому времени давно уже умер). Троцкий вспоминал, что в свое время посадил под арест «царского полковника» Шапошникова, который, поддерживая Брусилова, призывал встать на защиту Руси, но не Коминтерна, Сталин же сделал Шапошникова маршалом Советского Союза и начальником генерального штаба Красной армии.

1945 год. В Берлине и других городах советской зоны оккупации вводится карточная система снабжения продовольствием, созданная по советскому образцу

Первые меры по снабжению жителей продовольствием были приняты еще в конце апреля, а по мере продвижения советских войск вглубь Берлина оперативно открывались полевые кухни, где мирные жители бесплатно получали суп и кашу.

Медикаменты и прививки, позволившие предотвратить эпидемии, безвозмездно доставляли из СССР на самолетах и поездах. В мае 1945 г., меньше чем за месяц, удалось сделать три миллиона профилактических прививок — и это в разрушенном городе!

Улицы оперативно расчищались от завалов, шли работы по восстановлению городских зданий и инженерных коммуникаций, вновь создавались полиция, пожарная служба, заработали метро и трамвай, банки и парикмахерские.

Введение 30 мая карточной системы на продукты питания предотвратило возникновение черного рынка продовольствия. А вскоре детям до 8 лет стали дополнительно давать молоко — соответствующее постановление военсовета 1-го Белорусского фронта Георгий Жуков подписал 31 мая.

В Берлине, например, существовало пять видов карточек; ежедневная норма по карточке первой группы составляла 600 г хлеба и 100 г мяса, по карточке пятой группы — 300 г хлеба и 20 г мяса. Нормы определялись, исходя из наличных продовольственных резервов, и, хотя берлинцы называли пятую карточку «голодной», их положение не было исключением: в аналогичной ситуации находились жители некоторых регионов французской и английской зон оккупации. Немцы и не подозревали, что в это время советские люди, причем не только в городах, но и в деревне, испытывают не меньшие, если не большие трудности.

Проблему самообеспечения берлинцы решили по-своему: нашелся специалист, открывший курсы лекций о съедобных растениях, которые можно найти даже в городских парках: крапиву, одуванчики, лебеду, шиповник. Курсы были очень популярны, а выпускаемые ими рецепты, как приготовить салат из одуванчиков или как наиболее рационально использовать 40 г мяса, положенных по третьей карточке, стоили 2 пфеннига и расходились мгновенно.

Карточная система в ГДР была отменена в 1955 году.

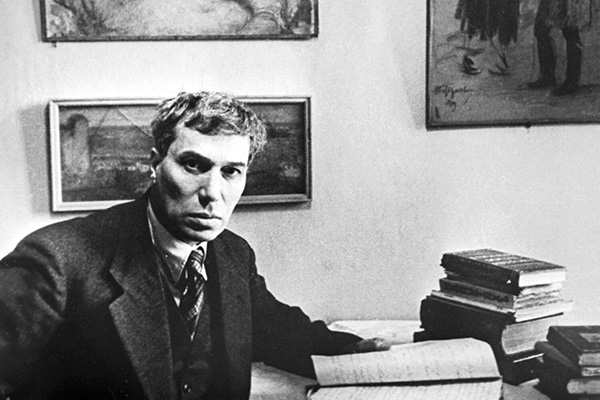

1960 год. В поселке Переделкино под Москвой умирает Борис Пастернак

Сообщить о смерти опального поэта, исключенного из Союза писателей, было разрешено лишь «Вечерней Москве» как единственной в городе «полуофициальной» газете.

Позже Пастернака будут называть «Гамлет XX века», «Рыцарь русской поэзии», «Заложник вечности», «Лучезарная душа»… А тогда, на излете мая 1960 г., официальная печать именовала его просто «членом Литфонда».

«Действие Пастернака равно действию сна, — писала Марина Цветаева. — Мы его не понимаем. Мы в него попадаем. Под него подпадаем. В него — впадаем. Пастернак неисчерпаем…»

Поэт избежал репрессий в 1930–1940-х годах, но его настигли в 1950-х, когда он «посмел» переправить свой роман «Доктор Живаго» на Запад и получить за него Нобелевскую премию.

Шестнадцать месяцев травили Пастернака. Когда отчаянье достигло предела, он написал стихотворение:

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Пастернак умер, не выдержав страшного напряжения и стресса последних лет.

1990 год. Стартуют съемки фильма «Детсадовский полицейский» с Арнольдом Шварценеггером

Фильм выйдет на экраны в декабре 1990 г. и при вложенных в его производство 15 млн соберет в прокате 200 млн долларов.

В этой комедии Алана Райтмана Шварценеггер сыграл служителя закона, волею судеб и по служебной необходимости внедряющегося в качестве воспитателя в детский сад, куда рассчитывает заманить опасного преступника. Знаменитому культуристу и герою боевиков приходилось проводить часы на съемочной площадке в окружении целой «банды» орущих малышей. «Это моя самая изнурительная работа. Это даже хуже, чем съемки фильмов со спецэффектами: постоянно возникают какие-то неожиданности, заставляющие импровизировать», — говорил актер. А режиссер картины сравнивал Шварценеггера с большим ребенком: «Я часто встречался с Арни в нормальной обстановке, прежде чем делать с ним фильмы. И был поражен его веселым чудачеством в жизни, качеством, которое я никак не рассчитывал в нем найти. Он сам как ребенок, правда, очень и очень большой».

Примечательно, что это была уже вторая комедия Шварценеггера после «Близнецов» (1988) и снова режиссером выступил Райтман. Причем в «несерьезный» жанр Терминатор попал исключительно по собственной инициативе и благодаря своей настойчивости. Вот как об этом он рассказал в автобиографической книге «Будь нужным: Семь правил жизни» (2023):

«К концу 1987 г. я убил 283 человека — больше, чем кто-либо в Голливуде за то же время, и намного. На это мне понадобилось восемь фильмов, но у меня получилось. И это кое-что значило.

Значило это, что я стал звездой боевиков. В большинстве картин мое имя писали над названием. Крупными прописными буквами, как я и представлял себе: ШВАРЦЕНЕГГЕР.

Я преуспел. Так говорили все. Журналисты. Кинобоссы. Агенты. Друзья. Они говорили так, будто работа окончена. Будто больше нечего доказывать. «Что дальше, Арнольд?» — спрашивали они, словно бы удивляясь тому, как я далеко зашел, и не представляя, что еще можно сделать.

Им не хватало масштаба — а мои цели эволюционировали. Я метил выше. У меня сложилась новая, большая картина будущего. Я хотел быть не просто самой высокооплачиваемой звездой боевиков. Я хотел быть просто звездой. Самым дорогим актером во всей индустрии.

Для этого нужно было показать публике, что у меня есть не только мускулы и ярость. Показать меня мягким, эмоциональным, смешным. Показать мое человеческое лицо. Иначе говоря, сняться в комедии.

Никто не воспринял эту идею всерьез. Журналисты полагали, что я не справлюсь. Боссы студий не верили, что на такое кино пойдет зритель. Агенты считали, что мне урежут гонорары. Кто-то из друзей думал, что я опозорюсь.

Я так не считал.

За год до того я подружился с выдающимся режиссером-комедиографом и продюсером Айвеном Райтманом. Я рассказал ему о своем видении, о том, чего мне хочется. Он сумел рассмотреть те новые грани, которые я хотел явить миру. Понял, что видел я, воображая следующий этап своего пути, — и увидел то же самое.

Айвен прекрасно понимал: в Голливуде полно скептиков. Им проще механически ставить меня в понятный им ряд: «Арнольд — звезда боевиков, так вот и шлите ему такие сценарии». Я не мог просто прийти на тусовку кинобоссов и попросить их попробовать меня на роль в следующей большой комедии. Нужно было принести им готовый проект, такой, чтобы мне просто не смогли отказать. Так мы и поступили. Айвен пригласил нескольких друзей подумать над идеями. Мы посмотрели, что они придумали, — и выбрали идею, которая нравилась нам обоим и, по нашему общему мнению, должна была понравиться студиям.

Эта идея превратилась в «Близнецов», бадди-комедию о братьях-двойняшках, Джулиусе и Винсенте, зачатых в пробирке, разлученных при рождении и нашедших друг друга через 35 лет. Мне досталась роль Джулиуса, «правильного» брата. Винсента, мелкого жулика, которого Джулиус при знакомстве вызволяет из тюрьмы, должен был сыграть Дэнни Де Вито.

У нас получилась потрясающая команда…».