Зачем Косыгин покорял Кавказ, и была ли крамола в «Лебединой верности». Этот день в истории: 3 сентября

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 3 сентября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1690 год. Патриархом Московским и всея Руси избран 73-летний митрополит Казанский и Свияжский Адриан

Он стал десятым по счету патриархом со времени учреждения в 1589 году этого титула на Руси и последним до самого возрождения патриаршества в 1917-м.

Патриарх Адриан был избран вопреки желанию Петра I. Приверженец старины, он выступал против брадобрития, курения, отмены русской национальной одежды и прочих царских сумасбродных потех, но поддерживал действительно важные начинания Петра — строительство флота, военные и социально-экономические преобразования.

Отношения патриарха с царем обострились после его отказа в 1698 году постричь супругу Петра I Евдокию Лопухину. Во время Стрелецкого бунта Адриан заступился за казнимых, но его ходатайство было отвергнуто царем.

Святейший Адриан скончался в октябре 1700 года. Как пишет историк церкви, последний обер-прокурор Святейшего правительствующего синода Анатолий Карташев, «Пётр тактично дождался этого конца». Царь не пришел на отпевание патриарха, что было беспрецедентным событием в русской истории. Выборов преемника назначено не было: Петр I, желая свести на нет политическое влияние церкви, патриаршество упразднил. Так начался новый период в истории Русской православной церкви — синодальный. Восстановлено патриаршество было уже при советской власти.

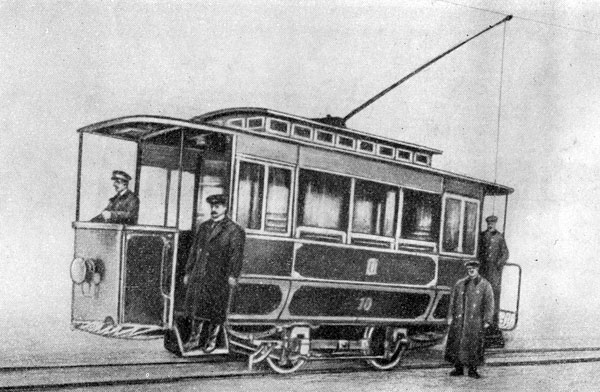

1880 год. В Петербурге инженер Федор Пироцкий продемонстрировал первый в России (по некоторым сведениям — первый в мире) электрический трамвай

Как сообщили столичные газеты, на глазах изумленных очевидцев «на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущей по рельсам, по которым катятся колеса вагона».

Пироцкий сконструировал и испытал на переоборудованных 85 метрах рельсового пути обычный вагон конно-железной дороги (конки) с электрическим двигателем. Увы, новинка была встречена в штыки — владельцы конно-железных дорог справедливо усмотрели в трамвае опасного конкурента. И у Пироцкого дальше опытов дело не пошло. Трамвайное движение началось в России только спустя 12 лет, причем не в Петербурге и не в Москве, а в Киеве.

Создатель трамвая был артиллеристом по образованию и изобретателем по призванию. Кроме трамвая, Пироцкий разработал проект электрического освещения Литейного моста, первый в городе подземный электрокабель и новый тип доменных печей.

Умер изобретатель-одиночка без гроша в кармане. Так что и похоронить его было не на что. Чтобы оплатить расходы на погребение, пришлось заложить его мебель.

В 2019 году имя Пироцкого присвоили одному из скверов Петербурга, а в 2020-м — Невскому заводу электротранспорта. Бюст Пироцкого установлен в Витебске, возле Музея истории витебского трамвая.

1900 год. В местечке Пиэлавеси, в семье лесоруба, родился Урхо Калева Кекконен, восьмой президент Финляндии, руководивший страной 26 лет и сделавший ее мостом между Западом и СССР

В юности он занимался спортом, особенно любил прыжки с шестом. В 1926 году получил диплом юриста, через десять лет стал членом парламента. В 1939-м, когда началась советско-финская война, Урхо был министром внутренних дел. После Второй мировой войны Кекконен вместе с президентом Юхо Пассикиви сформулировал политику финского нейтралитета. А в 1956-м сам занял пост президента.

При Кекконене Финляндия стала для СССР надежным окном на Запад. У финского президента сложились прекрасные отношения с Хрущёвым и Брежневым. В финале переговоров с советскими представителями при достижении каких-то договоренностей Кекконен с улыбкой говорил: «Мы — комсомольцы!». Когда в 1961 году оппозиция пыталась сместить его с должности, СССР отправил в Хельсинки ноту протеста. В 1980 году финские фирмы активно участвовали в подготовке и проведении московской Олимпиады, бойкотируемой многими западными странами.

Особо доверительные отношения установились у президента с советским премьером Алексеем Косыгиным. Они вместе парились в финской сауне, выезжали на охоту и рыбалку. А однажды Косыгин пригласил Кекконена в Минеральные Воды, чтобы вместе совершить пеший переход через Кавказский хребет. Зная спортивную подготовку финского президента и дабы не ударить в грязь лицом, Косыгин предварительно несколько дней тренировался на горных тропинках в районе Ессентуков. И вот, к ужасу врачей и охраны, отвечавших за жизнь и здоровье первых лиц, Косыгин и Кекконен отправились в 200-километровый путь. Идти уговорились без перерывов на сон. Политикам было далеко за шестьдесят, но оба наслаждались «покорением Кавказа». На спуске с Клухорского перевала сделали привал, и Кекконен стал засыпать, а Косыгин демонстрировал завидную выносливость… Это путешествие стало не только демонстрацией дружбы СССР и Финляндии, но и рекламой здравниц Кавказа.

В 1981 году Урхо ушел из большой политики, оставив надежного преемника — Мауно Койвисто. Умер Кекконен 31 августа 1986 года, не дожив трех дней до своего 86-летия.

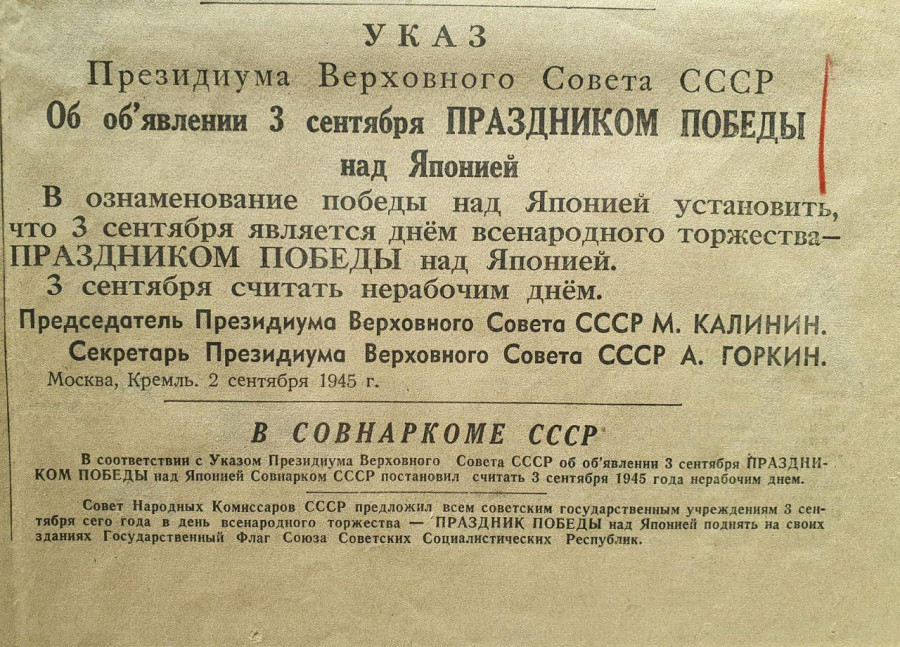

1945 год. Газета «Правда» опубликовала Указ Президиума Верховного Совета «Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией» и «Обращение тов. И. В. Сталина к народу»

«В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией.

3 сентября считать нерабочим днем», — говорилось в Указе.

Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября в 9:02 по токийскому времени. Но в Москве в это время было уже 3 сентября.

«Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке», — констатировал в своем обращении к народу Иосиф Сталин.

При этом советский лидер заявил, что у его страны «есть свой особый счет к Японии». «Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году во время русско-японской войны, — напомнил Сталин. — Когда переговоры между Японией и Россией еще продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны, напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура. <…> Япония воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке все выходы в океан».

Однако этим, отмечал в своем обращении Сталин, захватнические действия Японии не ограничились. В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, она оккупировала Дальний Восток, который грабила четыре года. «Но и это не все, — продолжал Сталин. — В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следующий год Япония повторила свое нападение уже в другом месте, в районе Монгольской Народной Республики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую территорию, перерезать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток от России».

По словам Сталина, атаки японцев в районе Хасана и Халкин-Гола закончились «большим позором для них». Но вот поражение 1904 года у Порт-Артура оставалось в сознании народа тяжелым воспоминанием и черным пятном. «Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу», — заключил Сталин.

В том же номере «Правда» публиковала свежее стихотворение Лебедева-Кумача:

Сдалась японская военщина,

Победно кончилась война.

И новой славою увенчана

Моя великая страна.

Почуяв грозный и стремительный

Наш богатырский, русский шаг,

Склонился низко и почтительно

Дотоле непреклонный враг…

Вслед за гадюкою немецкою

Японский побежден дракон.

Привет вам, воины советские,

Герои сталинских времен!

1990 год. Ушел из жизни певец и композитор Евгений Мартынов

«Яблони в цвету», «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Отчий дом», «Аленушка»… Не было, наверное, дома в Советском Союзе, в котором не звучали бы песни Мартынова. Их исполняли звезды первой величины — Анна Герман, Валентина Толкунова, Вадим Мулерман, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Лев Лещенко. Нередко брал в руки микрофон и сам Евгений.

«В обычной жизни он был достаточно наивным человеком», — вспоминает Лев Лещенко. Мартынов искренне верил в то, о чем пел; возможно, именно поэтому его песни не устаревают. И уже новое поколение артистов включает их в свой репертуар.

Практически все песни Мартынова — о любви. Тем не менее, бдительные цензоры пытались и в них отыскать крамолу. В середине семидесятых Мартынову и поэту Андрею Дементьеву пришлось долго и упорно убеждать главного редактора Центрального телевидения, что строка «Улететь в края далекие лебедь не мог» из песни «Лебединая верность» не имеет никакого отношения к эмиграции евреев.

Мартынов прожил всего 42 года. Обстоятельства его смерти до конца не прояснены.

В тот день Евгений пошел договариваться о ремонте машины, чтобы отвезти отца в больницу. Живым его больше никто не видел. Тело Мартынова нашли на лестничной площадке его дома. Согласно некоторым источникам, соседи не сразу вызвали скорую помощь, решив, что человек заснул в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшие медики диагностировали острую сердечную недостаточность. Родственники отнеслись к такому заключению с недоверием: на сердце Мартынов никогда не жаловался, а на стенах подъезда и лифта в тот день была обнаружена кровь.

2005 год. В Беслане (Северная Осетия) открыли монумент «Дерево скорби» в память о жертвах трагедии, произошедшей в городе год назад

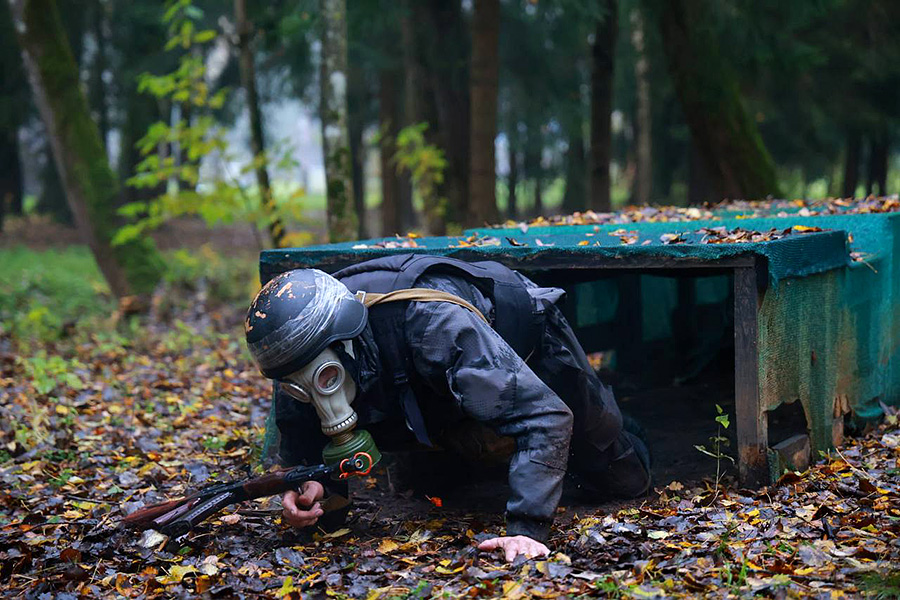

Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, старейшую школу Беслана № 1 захватила группа террористов. В заложниках оказались более 1 100 человек — дети, их родители и учителя. Более двух суток бандиты удерживали их в заминированном здании. Эта история имела трагичный финал: хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

Авторы монумента «Дерево скорби» — скульпторы Алан Корнаев и Заурбек Дзанагов. Бронзовая композиция представляет собой ствол дерева, сформированный четырьмя женскими фигурами, обозначающими стороны света. Крона древа образована распростертыми руками женщин, которые держат ангелов, символизирующих детей, погибших в результате страшной трагедии. Общая высота мемориала — около девяти метров.

На церемонии открытия памятника присутствовали родственники погибших, пострадавшие, жители города и других районов Осетии, глава республики Таймураз Мамсуров, а также президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. После удара колокола прозвучал набатный перезвон, а затем — звук метронома. В алфавитном порядке были названы все погибшие в школе. А после — выпущены ручные белые голуби, которые сели на бронзовое дерево.

С тех пор в каждую годовщину теракта у памятника проводят траурные церемонии. Дерево скорби практически никогда не стоит в одиночестве, к нему постоянно приходят люди, приносят цветы и игрушки.

Читайте также:

- Как Брежнев встречал д’Эстена, и кто был королем британских чартов. Этот день в истории: 14 октября

- Кто был первым кутюрье, и почему Афоню сыграл Куравлёв, а не Высоцкий. Этот день в истории: 13 октября

- «Величайшая женщина ХХ века», секреты долгожителя Ефимова и дело «Кукол». Этот день в истории: 11 октября