Жертвы воздухоплавания, «самолетное дело» и как карантин довел до бунта. Этот день в истории: 15 июня

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 15 июня в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1785 год. Двое французов при попытке перелететь через Ла-Манш становятся первыми жертвами только что родившегося воздухоплавания

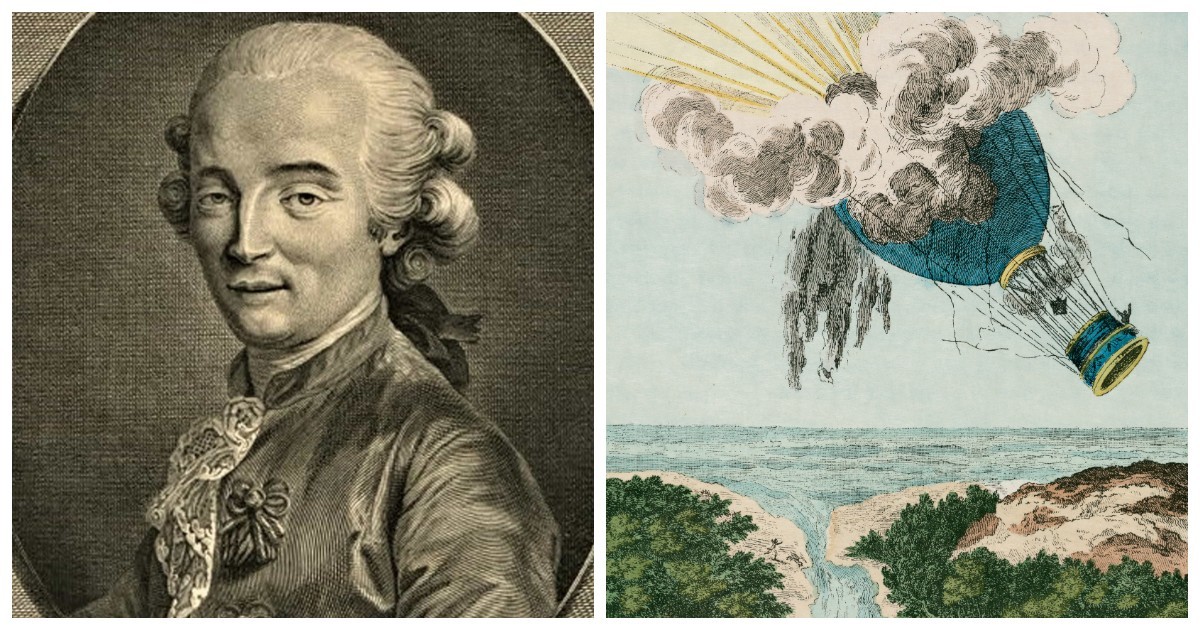

Одним из погибших был 31-летний физик, химик и смелый экспериментатор Пилатр де Розье. В ноябре 1783 г. он вместе с маркизом д’Арландом совершил первый в мире свободный полет на воздушном шаре братьев Монгольфье, поднявшись на высоту 910 м и за 25 минут пролетев около 9 км.

После исторического перелета Жан-Пьера Франсуа Бланшара через Ла-Манш в январе 1785 г. Розье вознамерился совершить перелет в противоположном направлении — из Франции в Англию. К слову, такой перелет значительно сложнее из-за воздушных течений.

Надо сказать, что после демонстрации изобретений братьев Монгольфье и профессора Жака Шарля парижское общество разделилось на две группы: поклонников шаров Монгольфье (монгольфьеров) и поклонников шаров профессора Шарля (шарльеров). Каждая группа отстаивала свою технику. Горячие споры темпераментные французы нередко заканчивали потасовками. Розье пришла в голову идея объединить две конструкции в одну комбинированную. Он решил основной шар наполнить постоянным количеством водорода, а к нему снизу крепить цилиндрический баллон с жаровней. Нагретый или охлажденный воздух в этом баллоне должен был регулировать подъемную силу всего комбинированного шара. Профессор Шарль, узнав о работах Розье, предупредил его, что он ставит «жаровню под бочку с порохом». Но тот не внял доброму совету ученого. Именно на таком комбинированном шаре 15 июня 1785 г. Розье со своим другом и помощником Пьером Роменом поднялись в воздух, надеясь перелететь пролив из Кале в Дувр. Вскоре после старта ветер неожиданно изменил направление, и аэростат вновь оказался над сушей. Что именно случилось, точно неизвестно. По свидетелям очевидцев, воздушный шар загорелся в воздухе, затем внезапно сдулся и упал недалеко от Вимрё в Па-де-Кале с высоты примерно 450 м. Розье погиб мгновенно, Ромен скончался через 10 минут. Таким образом, оба они стали первыми людьми, погибшими в авиационной катастрофе.

1830 год. В Севастополе вспыхивает холерный бунт

В исторических календарях его часто именуют чумным. В 1828 г. на юге империи действительно были отмечены случаи заражения чумой. Россия тогда вела очередную войну с Турцией. И войска несли потери не только от пуль и штыков, но и от жуткой заразы. Болезнь достигла Одессы, но там благодаря жестким мерам ее удалось подавить.

В Севастополе чумы не было. Но вот холера вполне могла пройти. В 1830–1831 гг. она дошла до обеих столиц: из примерно 300 тыс. жителей Москвы к концу января 1831 г. умерли более 8,5 тыс. человек. Впрочем, севастопольцы были уверены, что угрозу эпидемии в городе выдумали власти, чтобы прикарманить средства, выделенные на борьбу с инфекцией.

В феврале 1830 г. Севастополь на 21-й день полностью отрезали от окружающего мира. В марте ввели так называемое всеобщее оцепление. Севастопольцам запретили выходить из домов. Город превратился в одну сплошную тюрьму. Эти запреты касались только простых людей. Чиновники и офицеры со специальными знаками беспрепятственно передвигались, устраивали приемы и балы.

Помимо жестких карантинных мер и принудительной изоляции в антисанитарных условиях, в городе возник дефицит продовольствия. Чиновники коррупционным способом монополизировали продовольственное снабжение. Простому люду продавали гнилую муку и червивые сухари по цене продуктов первого сорта. Доведенное до отчаяния население не нашло другого выхода, как вооруженное восстание.

Под руководством отставных военных сформировали боевые дружины и 15 июня на соборной колокольне Севастополя ударили в набат. Многотысячная толпа направилась к особняку военного губернатора Николая Столыпина. Охрана была смята. Столыпина вытащили на улицу и забили камнями и палками. Так бесславно погиб 49-летний герой войны 1812 г.

Севастопольский гарнизон отказался выступать на подавление бунта — часть рядового состава присоединилась к восставшим. На следующий день комендант города генерал Андрей Турчанинов под давлением восставших издал приказ о прекращении карантина. А 19 июня в город вошли силы 12-й пехотной дивизии генерала Тимофеева и началась расправа над бунтовщиками. Военные суды рассмотрели дела 6 тыс. человек (пятой части населения города). Осуждено было более полутора тысяч человек, половину из них приговорили к смертной казни. Позже приговоры были смягчены, и в августе 1830-го публично расстреляли семерых. Коменданта Турчанинова за малодушие разжаловали в рядовые. Около четырех тысяч матросов вместе с семьями были насильно выдворены из Севастополя и расселены по всей империи. По дороге в эту ссылку многие умерли, в том числе женщины и дети, а восставшие слободки в итоге сожгли.

1885 год. В Российской империи принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин

После ряда стачек на российских фабриках 14 февраля 1885 г. при Министерстве внутренних дел была создана комиссия для подготовки закона, регулирующего отношения фабрикантов и рабочих. В нее вошли чиновники министерств внутренних дел, финансов и юстиции, а также петербургские и московские фабриканты. В первую очередь комиссией был рассмотрен вопрос об отмене ночных работ для женщин и детей.

В мае министр финансов Николай Бунге внес в Государственный совет законопроект, в представлении которого отмечалось пагубное влияние ночного труда на здоровье и психологическое состояние рабочих. Министр предложил отменить ночную работу для подростков, не достигнувших 17 лет, и женщин на текстильных фабриках, а также предоставить министрам финансов и внутренних дел право вводить эту практику на других промышленных предприятиях.

В итоге было решено ввести запрет на ночные работы в виде опыта на три года, а также поручить главам Минфина и МВД подробнее рассмотреть эту проблему наряду с вопросом о детском труде, дабы в дальнейшем объединить оба закона в один акт.

15 июня 1885 г. российский император Александр III утвердил закон о запрещении ночной работы подростков и женщин.

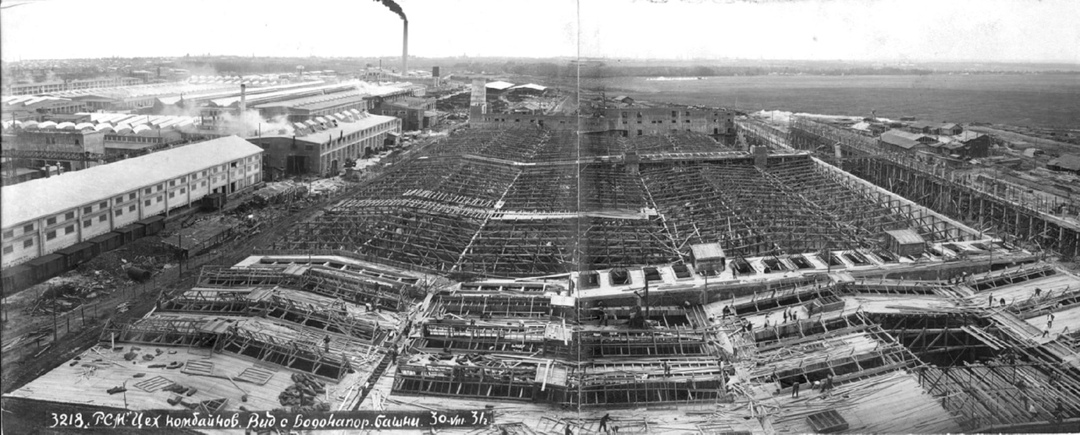

1930 год. Закончено строительство первой очереди завода «Ростсельмаш»

Первый директор предприятия Николай Глебов-Авилов объявил об этом на слете ударников стройки. Слет отправил ЦК ВКПб трудовой рапорт об окончании строительства. Спустя несколько дней была получена ответная телеграмма о награждении завода орденом Трудового Красного Знамени.

Советский историк и публицист Александр Соловьев, известный как «красный профессор», записал в дневнике: «Великая победа. Окончена постройка Ростовского гиганта — Сельмаша. Построено 35 заводских корпусов, более 50 жилищно-бытовых зданий. Опубликовано большое фото т. Сталина с трубкой во рту».

В конце 1930 г. в цехах были завершены работы по монтажу оборудования. 1 января 1931-го завод вступил в строй действующих и получил свой первый годовой государственный план выпуска продукции. Страна прекратила закупать сельхозтехнику из-за рубежа.

В 1937 г. «Ростсельмаш» отправил свой комбайн «Сталинец-1» на крупнейшую промышленную парижскую выставку и удостоился высшей награды — диплома GRAND PRIX. «Сталинцы» завоевали славу самой высокопроизводительной машины в мире. В 1973 г. с главного конвейера сошли первые серийные «Нивы», которые в дальнейшем стали визитной карточкой завода.

1955 год. На 50-й сессии Международного олимпийского комитета в Париже столицей XVII летних Олимпийских игр избран Рим

На право провести летние Игры-1960 претендовали 7 городов — итальянский Рим, швейцарская Лозанна, американский Детройт, венгерский Будапешт, бельгийский Брюссель, мексиканский Мехико и японский Токио.

Однако уже после первого тура голосования выявились два безусловных лидера — Рим и Лозанна, причем столица Италии получила всего на один голос больше (15:14).

Во втором туре участвовали только четыре города, и снова Рим возглавил список с 26 голосами. Лозанна собрала 21 голос.

В решающем третьем туре голосования Рим победил — 35:24 и стал столицей Олимпиады-1960.

Сами игры прошли с 25 августа по 11 сентября 1960 года, на них было разыграно 150 комплектов наград в 17 видах спорта.

1970 год. Впервые членом английской палаты лордов становится актер — Лоуренс Оливье удостаивается звания пожизненного пэра

Актер и режиссер, директор британского Национального театра, Оливье еще при жизни был признан гением. Незабываемый адмирал Нельсон в «Леди Гамильтон», великолепный Красс в «Спартаке», непревзойденный «Гамлет». Это в кино. А на сцене Оливье сыграл, можно сказать, всех «главных шекспировских персонажей». Еще в 9 лет в школьном спектакле «Юлий Цезарь» ему доверили роль Брута. Посетившая премьеру актриса Эллен Терри записала в дневнике: «Мальчик, игравший Брута, уже великий актер…».

1970 год. Группа советских граждан еврейского происхождения предпринимает попытку угона самолета, чтобы сбежать из страны

В истории этот инцидент известен как «самолетное дело».

В ноябре 1969 г. бывший пилот Марк Дымшиц предложил руководителю ленинградской подпольной сионистской группы Гилелю Бутману не дожидаться больше официального разрешения на выезд в Израиль, которое вряд ли будет получено, а захватить самолет и вырваться за рубеж. Бутман увидел в этом предложении не только решение личных проблем с выездом, но и возможность привлечь международное внимание к проблеме свободной эмиграции евреев из СССР. Началось обсуждение вариантов.

Первоначальный план предусматривал захват самолета Ту-124 вместимостью около 50 человек на рейсе по маршруту Ленинград — Мурманск. Самолет планировалось посадить в Швеции или Финляндии.

Второй план Дымшица предполагал захват самолета Ан-2 на рейсе Ленинград — Приозёрск. Захват планировалось осуществить в Приозёрске, куда заговорщики должны были прибыть под видом пассажиров.

Помимо Дымшица, в захвате согласились участвовать 15 человек: 13 евреев и два русских диссидента — Алексей Мурженко и Юрий Фёдоров.

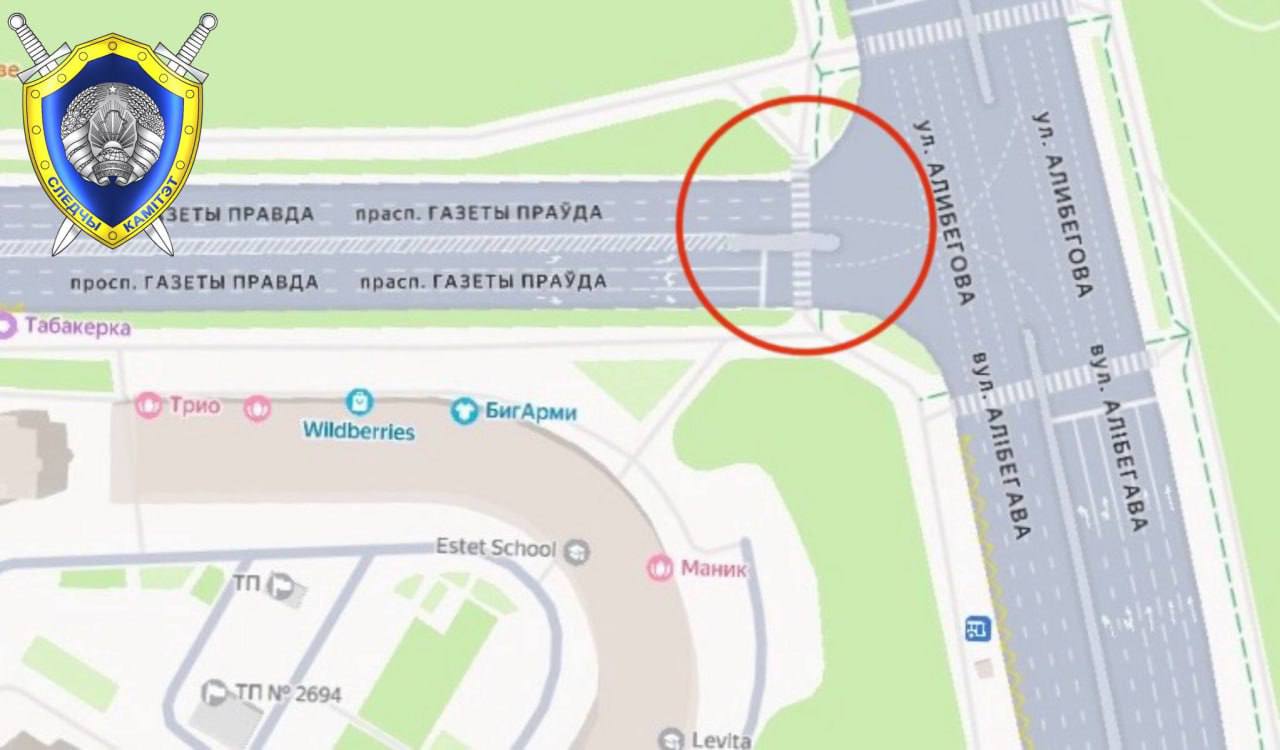

Однако спецслужбы не дремали и до реализации планов дело не дошло. Двенадцать злоумышленников сотрудники КГБ арестовали у трапа самолета в Ленинграде, ещё четверых взяли в условленном месте в Приозёрске. Арестовали и тех участников сионистского подполья, что отказались от участия в угоне. Дело о сионистском подполье рассматривалось отдельно от дела о попытке угона воздушного судна.

24 декабря 1970 г. судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда признала подсудимых виновными. Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов были приговорены к расстрелу, еще десять подсудимых получили сроки от 4 до 15 лет.

Большинство жалоб адвокатов были отклонены, но смертную казнь Дымшицу и Кузнецову заменили на лишение свободы сроком 15 лет. Также были снижены сроки наказания еще троим осужденным.

В апреле 1979 г. между США и СССР было достигнуто соглашение об обмене пяти участников «самолетного дела» на двух осужденных в Соединённых Штатах советских разведчиков. Так Дымшиц и Кузнецов, наконец, оказались в вожделенном Израиле.

Читайте также:

- Памятник Сталину в Минске, эмиграция с Кубы и «лучший Раскольников». Этот день в истории: 28 сентября

- Кто из большевиков ввел моду на кожанки, и каким генсеком был бы Патоличев. Этот день в истории: 3 июня

- Вандалы в Риме, ромовый бунт в Портленде, гибель офтальмолога Фёдорова. Этот день в истории: 2 июня

- «Дорога слез», цусимская трагедия и дело «шпиона» Туполева. Этот день в истории: 28 мая

- Екатерина II в Крыму, журнал «Советский экран», пилот убивает 150 человек. Этот день в истории: 24 марта

Смотрите также: