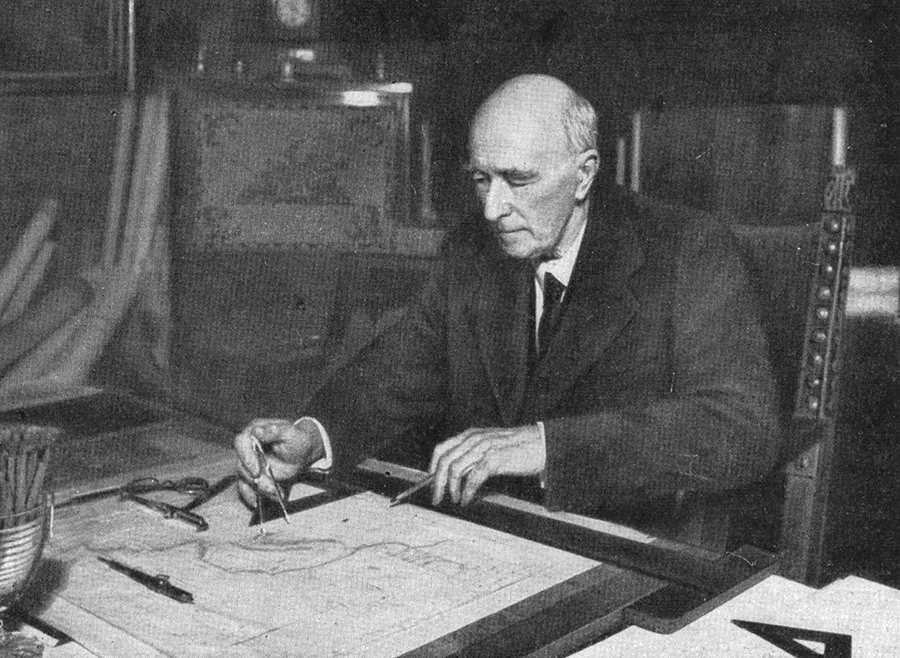

Зодчий Иван Жолтовский до революции 1917-го строил для миллионеров, а после — для Сталина

По проектам нашего земляка Ивана Жолтовского до революции 1917-го возводили шикарные особняки, городки, больницы, а в советские годы он стал одним из главных сталинских архитекторов. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Не до учебы

Именно архитектор И. Жолтовский стал зачинателем так называемого сталинского ампира. Будучи классиком неоклассицизма, он старался не рассказывать о себе, поскольку распространяться о связях с дворянами и дореволюционными миллионерами в 1930-е было опасно. Недооценивал Иван Владиславович советские правоохранительные органы! О нем и без откровений все знали. Однако он требовался стране. Сталину нравилось величие его архитектурного размаха, который стал символом социализма не только в Москве, но и в послевоенном Минске. Только после смерти вождя Жолтовский признался близким, что последнее пристанище Ленина в Горках возводили по его проекту для семьи фабриканта и мецената Саввы Морозова.

Будущий зодчий родился в 1867-м в деревне Плотнице Пинского уезда Минской губернии в шляхетской католической семье. Отца не стало, когда мальчишке было 3 года. Воспитанием занималась мать. Поступил в Пинское реальное училище. Делал наброски местного иезуитского коллегиума в стиле барокко. В 1879-м семья переехала в Астрахань, где юноша продолжил получать образование. В 1887 году поступил в Императорскую Академию художеств в Петербурге, где учился целых 11 лет. Но не из-за плохой успеваемости. Иван выполнял частные архитектурные заказы, и ему было не до учебы. Из-за отсутствия диплома работал чертежником у старших коллег, занимался интерьерами и внутренним убранством императорского дворца в Беловежской пуще (располагался на территории Польши, уничтожен в 1944-м). Жолтовский не раз уходил из академии. Потом вновь восстанавливался. Однако даже без свидетельства об окончании учебного заведения он получил право преподавать рисование в Строгановском училище в Москве.

С 1901 года Иван Владиславович начал ездить в Италию, архитектура которой особо импонировала мастеру.

Дом Скакового общества

Первым образцом неоклассического стиля в его исполнении стал дом Скакового общества в Москве, сданный в эксплуатацию в 1903-м.

Карьерный рост не заставил себя долго ждать. В 1908 году Жолтовский стал академиком архитектуры. Один за другим поступали заказы на дома и особняки от тех, кого в ту пору называли миллионщиками. Зодчий ставил условия, с которыми соглашались: интерьеры в его строениях должны быть украшены скульптурами и картинами знаменитых художников — Васнецова, Репина, Серова. Это повышало дороговизну архитектурных шедевров. Дворяне и купеческие династии денег на это не жалели. Жить в подобных особняках считалось престижным.

Не отказывался зодчий и от социальных объектов. В 1910-м начал разрабатывать и возводить поселок для работников Товарищества мануфактур Ивана Коновалова в Вичуге Ивановской области. Причем построили не только жилье, но и больницу, ясли. Около полусотни зданий! Конечно, это было и разновидностью заработка. Однако у Ивана Владиславовича и без того хватало средств. Так что поселок стал для него скорее профессиональным экспериментом. Возвести целое так называемое местечко с инфраструктурой, магазинами — задача не из легких.

Дом Тарасова

В 1912 году в Москве был создан один из самых известных шедевров Жолтовского — дом купца Тарасова. Тот не ограничивал архитектора в средствах, и мастер спроектировал здание в стилистике итальянского Ренессанса.

На любой вкус

Революция внесла коррективы в судьбу Ивана Владиславовича. Сохранилась записка от народного комиссара просвещения РСФСР Анатолия Луначарского, в которой тот рекомендовал Ленину назначить Жолтовского на должность руководителя архитектурного отдела в Наркомпросе. Вместе с коллегой Алексеем Щусевым зодчий разрабатывал план развития Москвы. Трудился и над достопримечательностью — планом строительства Всероссийской сельскохозяйственной выставки.

На даче Липки-Алексеевское, спроектированной Иваном Владиславовичем, долгий период жил Сталин. Потому мастеру позволяли вольности. Например, в 1923-м Жолтовский на три года уехал в Италию. Поездку оформили как командировку для осуществления научных работ. Правда, поговаривали, что зодчий и вовсе эмигрировал. Отбыл в Европу в знак протеста против доминанты конструктивизма в архитектуре молодого государства. Направление именовали авангардным. Хотя фактически это было буквальное упрощение в градостроительстве. Любопытно, что в тот же период архитектор побывал в Пинске, который тогда входил в состав Польши. Этот город оставался для него родным — Иван Владиславович в юности провел в нем немало времени. Прибыв туда, Жолтовский в дар местным жителям разработал проект колокольни Кафедрального костела, руководил ее строительством. Особо рьяные завистники в Москве, прознав об этом, лишили архитектора звания академика. Однако по его возвращении в столицу все стало на круги своя. Жолтовский возводил в Белокаменной Центральную тепловую электростанцию ГЭС-1. Потом отправился в Сочи проектировать здание художественного музея, Ривьерский мост, больницу для моряков. В начале 1930-х ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Дом на Моховой

Как раз в тот период Иван Владиславович занимался возведением жилого дома на Моховой. Принято считать, что именно это здание забило последний гвоздь в крышку гроба конструктивизма. Оно определило дальнейший облик не только столицы СССР, но и многих других городов. Началась эпоха ампира, лепнины, величия центра Москвы во всей красе. На домкратах и рельсах раздвигали дома, создавая широкие проспекты. В 1938 году сняли ленту «Новая Москва», в которой запечатлено чудо реконструкции: жильцы буквально находятся в квартирах, когда происходит движение построек. Особенно это пугало пожилых людей. Правда, создатели фильма несколько преувеличили реальность, показав в кадре, что дома будто едут со скоростью трамваев. На деле они двигались едва заметно глазу. Также режиссер с помощью макетирования и комбинированных съемок продемонстрировал, как будет выглядеть город после работ. Однако всем планам не довелось осуществиться в связи с началом Великой Отечественной.

Кстати, в тот же период по проекту Жолтовского начали строить жилой дом на Смоленской площади, который историки архитектуры сравнивают с палаццо Андреа Палладио в Виченце (Италия). Правда, этим работам тоже помешала война. Здание завершили лишь в 1956 году.

Дом на Смоленской площади

Нет худа без добра

Вскоре после Великой Отечественной, в 1945-м, создали школу академика архитектуры И. Жолтовского. Там разрабатывали эскизы построек для городов СССР, в том числе проектировали восстановление Гомеля, Мозыря, Пинска. Зодчий еще до войны подобрал место для строительства Гомельского драматического театра. Но осуществили проект только в середине 1950-х.

Гомельский драмтеатр

Однако времена менялись, и в конце 1940-х в журналах «Звезда» и «Ленинград» мастерскую Жолтовского назвали рассадником космополитизма.

Уволили многих учеников. Но это как раз тот случай, когда худа без добра не бывает. После изгнания архитекторы Михаил Барщ и Михаил Парусников прибыли в Минск по приглашению начальника управления по делам архитектуры при Совете Министров БССР Михаила Осмоловского. Смелый по тем временам поступок со стороны чиновника. Барщ вспоминал: «Город выглядел ужасно, центр — сплошные руины из кирпича и щебня. Из-под куч битого кирпича и щебня кое-где торчат трубы времянок, из которых идет дым. Вновь выстроенные дома и некоторые сохранившиеся странно выделяются на фоне общего разрушения». По заветам Ивана Владиславовича его ученики возводили шедевры в центре белорусской столицы. Барщ стал автором ансамбля площади Победы, комплекса домов на ней, строил жилые здания на будущей площади Я. Коласа. А еще он создал оформление входа на стадион «Динамо» и известное сооружение для творческой интеллигенции на нынешней ул. Козлова (в 1950-е Долгобродская), где на первом этаже много лет находился магазин «Океан». Парусников спроектировал здание Госбанка БССР, разрабатывал проект застройки центра и первой очереди Ленинского проспекта (теперь пр. Независимости), Октябрьской площади, прочие жилые дома и мост через реку Свислочь.

М. Парусников и ранее бывал в нашем городе. Вместе с Геннадием Бадановым в 1945 году создал проект здания МГБ БССР. Одна из первых построек в послевоенном Минске. Поэтому на авторов легла большая ответственность. Именно им требовалось задать тон всей архитектуре послевоенной столицы БССР как отправной точки. И это удалось!

Белорусская академия наук в 1947-м избрала Жолтовского почетным членом. Он стал заслуженным деятелем искусств БССР.

В поиске дамы сердца

К 1950-му нападки на мастерскую прекратились. Иван Владиславович получил Сталинскую премию за работу над жилым домом на Ленинском проспекте в столице СССР. Эти годы тоже стали для зодчего плодотворными. Его школа осуществила реконструкцию и перестройку главного здания Московского ипподрома. По проекту академика возвели санатории в Евпатории и Ливадии. Кинотеатры «Победа», «Слава», «Буревестник» в Москве. Новое здание Высшего художественного училища имени Сергея Строганова.

Что касается личной жизни творца, то она весьма разнообразна. С первой женой Амалией Смаровской он обвенчался в 1900-м. Но супруги жили в разных городах, поэтому браком этот союз назвать нельзя. Развелись в 1921 году.

Задолго до этого, в конце первого десятилетия ХХ века, Жолтовский сошелся с представительницей рода меценатов Елизаветой Рябушинской. Это была настоящая любовь. Отчасти благодаря клану Рябушинских и их связям архитектор получал крупные заказы от богатых людей. Елизавета после революции навсегда уехала в Париж. Больше они не виделись.

Третья жена — Вера Зотова — три года прожила с Иваном Владиславовичем в Италии. Возвращаться в Советскую страну в 1926-м она не решилась.

С четвертой спутницей, Ольгой Аренской, зодчий прожил с 1928-го до конца своих дней.

И. Жолтовский умер в 1959-м в возрасте 91 года. За девять лет до этого, в 1950-м, академик спроектировал памятник для актрисы Антонины Неждановой. Однако каким-то образом все это время монумент простоял в мастерской. Коллеги его доработали, украсив элементами классической архитектуры, и установили на могиле покойного на Новодевичьем кладбище в Москве.

Еще материалы рубрики:

Покорил небо и сцену. За какие подвиги и курьезы запомнили летчика-истребителя Николая Шутта

Удобство важнее условностей. Как кроссовки «разошлись» по всему миру

Избил Станислав Любшин, а муж едва не сжег в танке. Судьба и роли Любови Румянцевой

Как в Советском Союзе появились сезонные работники, и почему их называли рвачами

Его спас Минск: как Георгий Жжёнов вернулся в советский кинематограф после ссылки