«Золотая лихорадка» Чаплина и босоногая чемпионка Марина Лобач. Этот день в истории: 26 июня

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 26 июня в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

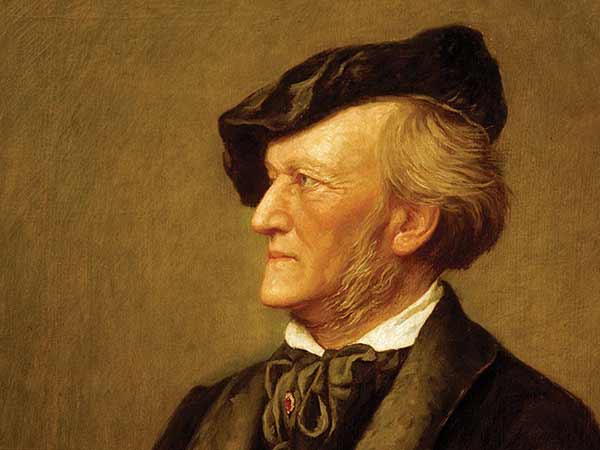

1870 год. В мюнхенском Королевском придворном театре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия»

«Валькирия» — это вторая часть грандиозной оперной тетралогии «Кольцо нибелунга». Она написана композитором на собственное либретто, которое он составил на основе древнескандинавских саг и старинного немецкого эпоса «Песнь о нибелунгах».

Валькирии в скандинавской мифологии — это девы, уносившие души храбрейших из павших воинов на пир во дворце верховного божества Вотана. Завораживающая симфоническая картина «Полет валькирий», которой начинается третий, заключительный, акт оперы, до сих пор входит в число популярнейших хитов классической музыки.

1925 год. Вышел на экраны фильм Чарли Чаплина «Золотая лихорадка», имевший триумфальный успех

Чаплин сыграл Маленького Бродягу, отправившегося на Аляску. Эта лента стала классикой эксцентрической комедии. Сцены «Танец с булочками» и «Поедание ботинка» навсегда вошли в историю киноискусства. А в съемках начальной сцены участвовали 2 500 нанятых бродяг, которые играли золотоискателей, идущих вереницей через горный перевал.

Что не характерно для раннего Чаплина, у фильма был готовый сценарий. Причем в его основе — реальная история неудачной экспедиции иммигрантов-золотоискателей. Сам Чаплин по этому поводу говорил: «Как ни парадоксально, но трагедия пробуждает смех».

Картина многократно редактировалась, впоследствии у нее появилась музыка и авторский текст.

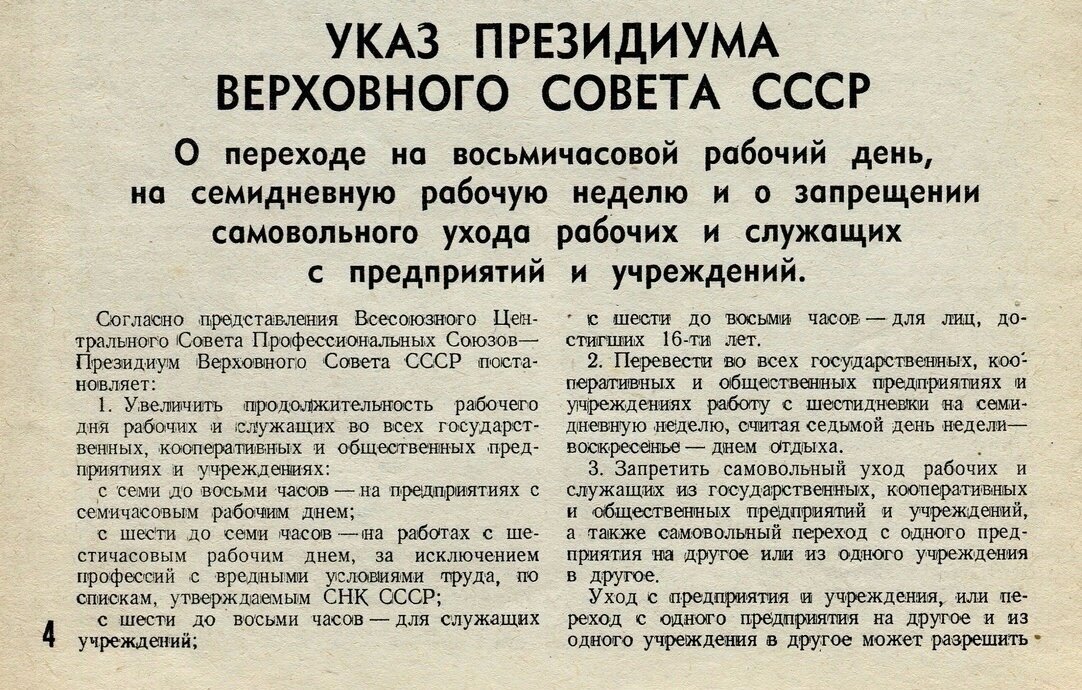

1940 год. Подписан указ Президиума Верховного Совета о введении 8-часового рабочего дня, 7-дневной рабочей недели и уголовной ответственности за опоздание на работу

С 1929 года в соответствии с постановлением СНК СССР «о переходе на непрерывное производство» предприятия и учреждения страны перешли на новый табельный календарь, в котором неделя состояла из пяти дней: четыре рабочих дня по 7 часов, пятый — выходной.

С выходом указа 1940 года вновь возвращалась «обычная» рабочая неделя (6 рабочих дней, воскресенье — выходной).

Рабочие и служащие не могли самостоятельно менять место работы. Это наказывалось тюремным заключением сроком от двух до четырех месяцев. За прогул без уважительной причины, а к нему приравнивалось, и опоздание на работу более чем на 20 минут, приговаривались к исправительно-трудовым работам по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25 %.

Всего до начала войны по этому указу было осуждено свыше 3 млн человек, а до 1953 года — более 12 млн.

1945 год. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об учреждении высшего воинского звания «Генералиссимус Советского Союза»

На следующий день по предложению Политбюро ЦК ВКП(б) и письменному представлению командующих фронтами оно было присвоено Иосифу Сталину «за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны».

По воспоминаниям современников, вопрос о присвоении звания генералиссимуса обсуждался несколько раз, однако Сталин неизменно отклонял данное предложение. И только после вмешательства Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, когда тот заявил: «Товарищ Сталин, вы маршал и я маршал. Вы же меня наказать не сможете!» — дал свое согласие.

Будучи уже в новом звании, Сталин, решительно отклонив все предложенные ему варианты мундиров генералиссимуса как излишне роскошные и несовременные, продолжал носить китель с погонами Маршала Советского Союза.

Сталин был единственным в СССР генералиссимусом. А вообще в России генералиссимусы (что в переводе с латыни означает «самый главный») уже были. Впервые это звание пожаловал в 1696 году Петр I воеводе Алексею Шеину за успешные действия во втором Азовском походе. Конечно, если не считать «генералиссимусов потешных войск» князя Фёдора Ромодановского и Ивана Бутурлина, получивших свои чины двумя годами ранее. Позже генералиссимусами были князь Александр Меньшиков, принц Антон Ульрих Брауншвейгский и князь Александр Суворов. Из них троих только Суворов в дальнейшем не был лишен этого звания.

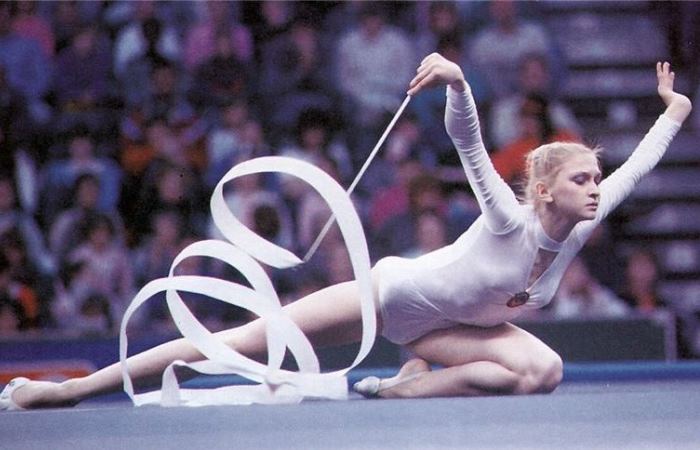

1970 год. В городе Смолевичи родилась Марина Лобач — первая советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике

Художественная гимнастика — сравнительно молодой вид спорта. Его олимпийская история началась только в 1984 году. Тогда на Играх в Лос-Анджелесе победила канадка Лори Фанг.

Таким образом, формально в списке олимпийских чемпионок-«художниц» имя Лобач — второе после Фанг. Но с учетом того, что Олимпиаду в Лос-Анджелесе бойкотировали 15 стран Восточного блока, победа белорусской гимнастки на Играх-1988 в Сеуле, одержанная в борьбе с действительно сильнейшими гимнастками планеты, куда весомее.

В гимнастику Лобач пришла довольно поздно: начала заниматься в семь лет, а профессионально — в 11. Сначала тренировалась дома самостоятельно с булавами, которые ей изготовил отец — столяр-станочник. Упражняясь с ними, девочка разбила окно и два зеркала, зато получила уникальный навык обращения с этими предметами.

Марине, как и ее одноклассницам, которых взяли в гимнастическую секцию, никак не давался шпагат. Но подруги сдались — и ушли. А Марина упрямо, настойчиво осваивала упражнение. И справилась. Потом в Смолевичи приехала на практику Ирина Лепарская, в будущем главный тренер национальной команды и «мама всей белорусской гимнастики», а тогда выпускница института физкультуры. Заметив в Лобач задатки гимнастки-чемпионки, она сосватала девочку уже опытному минскому тренеру Галине Крыленко.

Марине пришлось каждое утро ездить на электричке в столицу республики — сначала с мамой, а потом самой. Дальше была школа-интернат, без семьи, с жестким распорядком дня, в конкуренции с такими же девчонками, мечтающими о всемирной славе. А еще были ненавидимые Мариной гимнастические чешки, натиравшие мозоли. В какой-то момент она сбросила их — и обнаружила, что босиком удобнее. Отныне обходилась без них, в том числе на всех соревнованиях.

«Всю карьеру выступала босиком, потому что обувь, которую делали для гимнасток в те годы, была очень жесткой и натирала мозоли, — объясняла М. Лобач. — Босиком тоже несладко – на стопах разрывы, синяки, постоянно кровь. Выступать порой приходилось на очень жестком, неподготовленном покрытии, паркете или бетонном полу с тонким ковром».

Во взрослую гимнастику Лобач буквально ворвалась. В сентябре 1985 года 15-летняя белорусская школьница неожиданно выиграла Кубок СССР в прямом соперничестве с Далей Куткайте, абсолютной чемпионкой Европы 1982 года, и одновременно стала чемпионкой СССР в упражнениях со скакалкой и булавами. Этот взлет открыл ей дверь в национальную сборную — на чемпионат мира. Любимая скакалка принесла там Лобач серебро. На чемпионате мира 1987 года в Болгарии Марина стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем, а также завоевала две бронзы в скакалке и булавах.

Казалось, все идет замечательно, уже через год Олимпиада. Но после чемпионата Европы 1988 года Лобач едва не завершила карьеру. Так вышло, что три ее соперницы с 40 баллами получили золотые медали, а Марина, уступившая им 0,05 балла, осталась четвертой. Шансов попасть на Игры не было. И все-таки в силу ряда обстоятельств, не зависящих от самой Марины (в частности, одна из опередивших ее гимнасток травмировала спину), на Олимпиаду она поехала. К счастью для советского спорта.

Своим безупречным выступлением в Сеуле она установила вечный рекорд: за все выступления, включая квалификацию, босоногая гимнастка получила высшую оценку — 10 баллов. Ее триумф был безоговорочным.

Олимпийские призовые Марина потратила на мебель для своей маленькой однокомнатной квартиры, которую получила еще до Сеула.

Всем олимпийским чемпионам тех Игр страна давала возможность внеочередного приобретения автомобиля «Волга». Платили за автомобиль сами спортсмены.

«Но мне почему-то не хватило, предложили «Москвич», — рассказывала М. Лобач годы спустя. — Я от него отказалась, сказала, что буду ждать «Волгу». Забавно, что автомобиль я получила за день до того, как рухнул советский рубль. Купила «Волгу», а назавтра все деньги аннулировали…»

Завершив в 19 лет профессиональную карьеру, Лобач ушла на тренерскую работу и вот уже много лет передает свои знания и опыт новым поколениям гимнасток. Турнир на ее призы стал традиционным и помог раскрыть себя многим талантам.