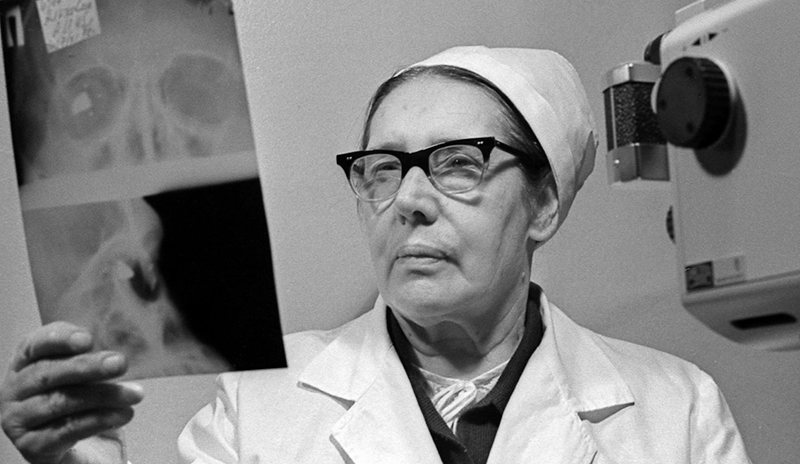

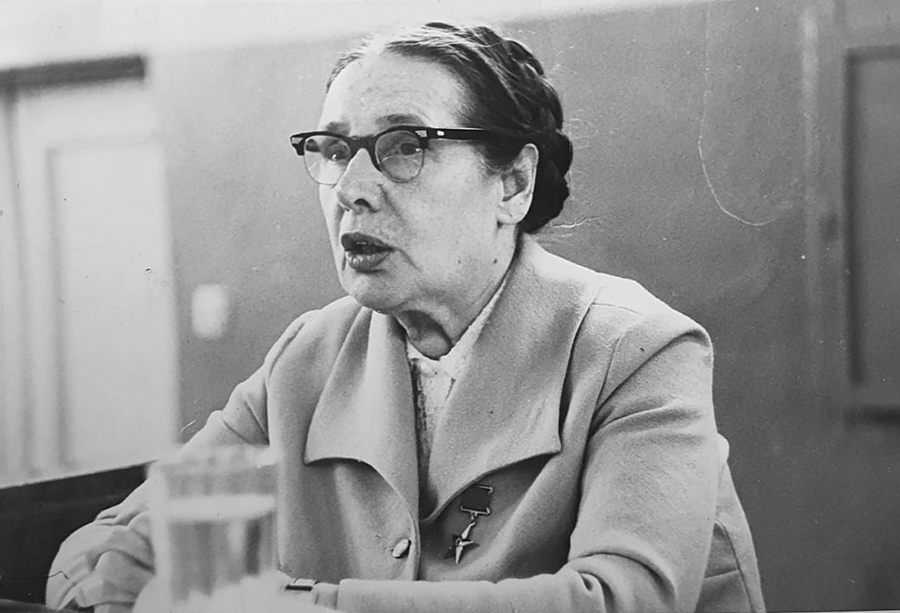

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МИНСКА. «Человек должен видеть». Истоки жизненного принципа офтальмолога Татьяны Бирич

Среди почетных граждан Минска, безусловно выдающихся людей, имя офтальмолога Татьяны Бирич все равно стоит особняком. Почему — ответ на этот вопрос в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Цифры и годы

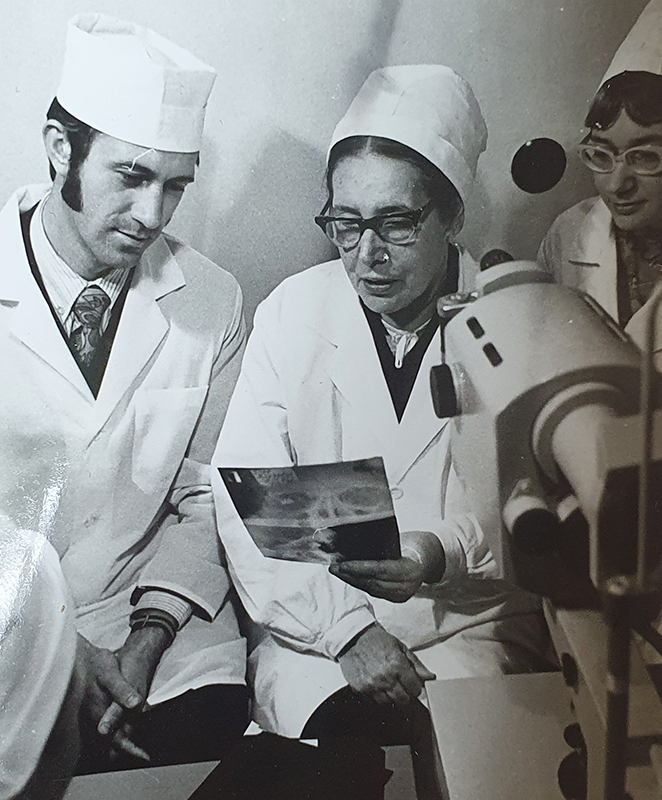

Татьяна Васильевна — первая женщина-профессор, Герой Социалистического Труда, член-корреспондент Академии наук БССР. Именно эта женщина-врач занимала один из важнейших государственных постов в стране — заместителя председателя Верховного Совета БССР с 1963 по 1967 год. Была родоначальницей удивительной династии, основателем своеобразного бренда. Ее дочь Тамара Андреевна не просто продолжила дело матери. Бирич-младшая — «Заслуженный врач Беларуси», получила звания доктора наук и профессора, около 20 лет возглавляла кафедру глазных болезней Минского государственного мединститута, связанную с именем ее легендарной матери.

С дочерью

«Человек должен видеть»

Эта фраза стала жизненным кредо для Т. Бирич — врача от Бога и просто добрейшей души человека. Кто-то мог сказать, что ей всегда улыбалась удача, но это, мягко говоря, не так.

Татьяна Васильевна родилась 120 лет назад, зимой 1905 года, в деревне Лошнице (ныне одноименный агрогородок Борисовского района Минской области) в семье деревенского учителя. Время было неспокойное. Кстати, изначально она пробовала свои силы в педагогике, работала после революции учительницей младших классов в той же школе, что и ее отец Василий Бирич. Возможно, под его влиянием окончила трехлетние педагогические курсы, получив первое высшее образование. По решению ЦК комсомола республики эта девятнадцатилетняя учительница была откомандирована в недавно основанный Белорусский государственный университет. После его окончания, в 1928 году, выбрала офтальмологию — тогда малоизвестную медицинскую сферу, чрезвычайно интересную и сложную.

С отцом

Москва — Одесса

Без малого 100 лет назад, в 1928 году, блестящая выпускница БГУ связывает жизнь с одним любопытным столичным медучреждением. Несколько слов о нем.

Еще в 1923 году, через год после появления БГУ, на базе 1-й советской больницы открылась кафедра глазных болезней. Сегодня десятки тысяч минчан знают ее как 3-ю городскую клиническую больницу имени Е. В. Клумова.

Молодой специалист Бирич в этом медучреждении начала профессиональный путь в качестве ординатора, параллельно став аспирантом при Академии наук БССР. И вот здесь-то проявилась главная черта ее характера — не плыть по течению или, как говорят сейчас, не бояться выходить из зоны комфорта.

Очень быстро осознав, что белорусская школа офтальмологии находится в зачаточном состоянии и что для ее создания требуется совершенно другой уровень знаний и навыков, Т. Бирич добивается откомандирования ее в Московский медицинский институт. Там она готовит кандидатскую и повышает профессиональные навыки. Диссертацию успешно защищает там же, в столице СССР.

Оттуда Т. Бирич немедленно направляют в Одессу, в институт экспериментальной офтальмологии. В это время там работает и делится своими знаниями один из первопроходцев в области офтальмологии, всемирно известный академик Владимир Филатов.

При живом участии офтальмологического светила всех времен и народов амбициозная белоруска учится новым хирургическим методам, неизвестным на Родине. Например, пересаживает глазную роговицу, используя материал, взятый у донора.

В 1939 году она возвращается в Минск, и уже в качестве специалиста экстра-класса приступает к работе на кафедре глазных болезней. Ей присваивают звание доцента. Однако очень скоро следует еще один перерыв в ее работе в корпусах минской больницы: трагический и беспощадный.

Война в Саратове

Начинается Великая Отечественная война. Минск полностью оккупирован немецкими войсками уже спустя пятеро суток. Мирному населению пришлось пережить период паники и безвластия. Однако к Бирич эта фраза не имела никакого отношения. Татьяна Васильевна возглавила эвакуацию пациентов и персонала клиники больницы в тыл, взяв на себя общее руководство. Задача усложнялась тем, что больница оказалась частично разрушена во время налета авиации и массированной бомбардировки. Однако в условиях пожара и фактически под бомбами сотрудники 1-й советской успели закопать в траншее до лучших времен дорогой им памятник Ленину, собрать необходимые документы, подготовить людей. Бирич попутно удалось выбить эшелон, на котором значительная часть больницы была отправлена в глубь страны.

Сама Татьяна Васильевна оказалась в приволжском Саратове. Там всю войну проработала сначала ассистентом, а затем заведующей кафедрой глазных болезней местного мединститута. Одновременно Бирич становится начальником военного отделения клиники и приступает к работе в оперативно созданных эвакуационных госпиталях.

Скупые строчки ее биографии свидетельствуют: за несколько лет она спасла не только зрение, но и жизни многим раненым, практикуя как хирург общего профиля. Спустя годы эти люди будут приезжать к ней в Минск со всего Советского Союза на консультации.

В годы войны, несмотря на дикую нагрузку и постоянные стрессы, Татьяна Васильевна сделала одно из фундаментальных открытий в области офтальмологии. Для восстановления утраченного зрения наша землячка применила кислород, введя его под слизистую глазного яблока. Этот метод кислородной терапии (оксигенотерапии) в будущем получил широкое распространение как в СССР, так и за рубежом.

Здравствуй, Минск

После окончания войны Татьяна Васильевна триумфально возвращается в Минск и возглавляет кафедру глазных болезней все в той же 1-й советской больнице. Кстати, эту должность она занимала ровно четыре десятилетия, передав бразды правления в руки дочери лишь в 1985 году, сразу после своего 80-летия.

За эти 40 лет кропотливой работы Бирич сделала вверенную ей кафедру и саму больницу, уже получившую статус 3-й городской клинической, местом легендарным не только в масштабах Минска, но и на просторах СССР.

Вот лишь один эпизод. В 1961 году, когда человечество запустило первого человека в космос, свой прорыв осуществила и Бирич. Она взяла на вооружение метод польского офтальмолога Тадеуша Крвавича, предложившего использовать низкие температуры при удалении катаракты. По сравнению с прежними, метод оказался более эффективным и гораздо менее травматичным.

Как главный офтальмолог Минздрава БССР Татьяна Васильевна провела колоссальную работу по созданию в Беларуси сети медицинских глазных учреждений — в городах и сельской местности, для взрослых и детей. При этом она заложила шикарную теоретическую базу, написав более 200 работ по своему профилю. Часть из них посвящена исследованию и лечению глаукомы, приводящей к повреждению зрительного нерва и потере зрения, а также проблемам глазного травматизма, возможности лечения ожогов глаз.

«Я вижу солнце»

Так называется прекрасная повесть великого грузинского писателя Нодара Думбадзе. Если угодно, проблема возвращения зрения проходит сквозь сюжет этого произведения красной нитью и полностью соответствует жизненному принципу самой Бирич: «Человек должен видеть». Но для нас интересно то, что сегодня в 3-й клинической больнице имени Е. В. Клумова работают офтальмологи, которые (как и Татьяна Васильевна в свое время) готовы, что называется, выйти за горизонт.

Например, завотделением микрохирургии № 1 Михаил Панес, как и Татьяна Васильевна в годы своей молодости, старается усвоить и применить новые методы лечения глазных болезней. Летом 2024 года на базе старейшей столичной больницы прошли первые в нашей стране операции с применением уникальной технологии восстановления прозрачности роговицы. Для Беларуси это — очередной прорыв и заявка на очень серьезные результаты, которые станут благом для пациентов.

Немного специальной терминологии. Различные заболевания роговицы (прозрачной наружной оболочки глаза), приводящие к стойкому снижению зрения, в итоге могут привести к снижению зрения вплоть до слепоты. Примерно половине пациентов рекомендована так называемая кератопластика (пересадка роговицы).

Однако здесь имеются некоторые нюансы. Например, применяемый в клинике Филатова и блестяще освоенный Бирич порядка 90 лет тому назад метод сквозной кератопластики требует полной замены всей роговицы пациента на донорскую. Тогда это было прорывом, но время определенно не стоит на месте. В мире активно используется технология пересадки специально подобранной части донорской роговицы. Это, по мнению специалистов, менее травматично — с одной стороны, и гораздо эффективнее — с другой.

Такие операции в Минске провел Андрей Головин, заведующий оперблоком московского отделения МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. А ассистировал ему Михаил Панес.

Надо полагать, такой кардинально новый подход очень бы порадовал Т. Бирич, которая к науке в целом и хирургии в частности относилась, как к живым, постоянно требующим обновления явлениям.

Самое лучшее, что могут сделать ее коллеги для того, чтобы увековечить память, — не просто продолжить, но и развить дело всей ее жизни.

Профессор Людмила Марченко, нынешняя завкафедрой глазных болезней — ученица Татьяны Васильевны. Она же со студенческой скамьи выделила М. Панеса, став его своеобразным проводником в мир большой офтальмологии, щедро делясь с ним приобретенными знаниями и практическими навыками.

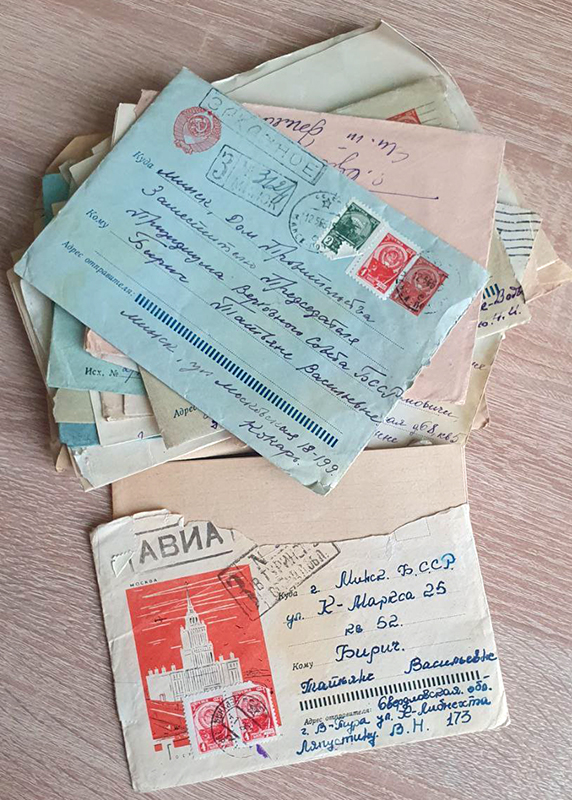

Кстати, серьезно занимающийся наряду с медициной еще и историческими изысканиями Панес у себя дома хранит ряд уникальных артефактов, связанных с профессиональной деятельностью Бирич. И вот это — еще один добрый символ реальной преемственности поколений. Возможно, какие-то из этих предметов появятся в небольшом музее, созданном в одном из корпусов 3-й клинической больницы и где жизни Татьяны Васильевны посвящен отдельный стенд.

Каким образом инструменты, книги, адресованные Бирич со всего Советского Союза письма оказались у молодого минского врача — история отдельная.

К слову, звание почетного гражданина Минска Татьяне Васильевне присвоили в 1987-м. Знаменитого доктора не стало в феврале 1993 года. Однако сотни ее учеников и сегодня помогают людям увидеть свет.

Фото из архива Михаила Панес

Еще материалы рубрики:

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МИНСКА. Полвека хореограф Валентин Елизарьев посвятил белорусскому балету

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МИНСКА. Летопись в камне. Рассказываем об архитекторе Юрии Григорьеве

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МИНСКА. Как Игнатий Антонов прошел путь от военфельдшера до народного врача

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МИНСКА. Как Екатерина Карстен стала императрицей академической гребли