«Дон Кихот», советский школьник-детоубийца и последнее логово Гитлера. Этот день в истории: 16 января

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 16 января в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

1605 год. Поступает в продажу роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», более известный как «Дон Кихот»

Книга задумывалась как пародия на рыцарские романы. Но вот уже более четырехсот лет это одно из самых популярных произведений мировой литературы. Многие считают эту книгу первым современным романом и одним из величайших романов всех времен.

Главный герой — мелкий дворянин Алонсо Кехана, который, сойдя с ума от круглосуточного чтения рыцарских романов и отсутствия свежего воздуха, вознамерился стать странствующим рыцарем. Раздобыв старое оружие с доспехами и оседлав хромую клячу — Росинанта, он принимает имя Дон Кихот и отправляется в путь. Все свои совершенные в будущем подвиги Дон Кихот намеревается посвятить своей даме сердца — крестьянке Дульсинее Тобосской. Вместе со своим оруженосцем Санчо Пансой он бродит по центральному региону Испании, совершая несуразные поступки: то нападает на похоронную процессию, то на стадо баранов, затевает драку со слугой путешествующих женщин, принимая их за похищенных принцесс, сражается с ветряными мельницами, видя в них чудовищных великанов.

Несмотря на то, что первая часть «Дон Кихота», вышедшая в 1605 г., быстро завоевала популярность, Сервантес едва ли хоть что-то заработал на успехе романа. Дело в том, что в XVII веке писателю не полагались авторские гонорары. Такое положение вещей особенно несправедливо в случае с произведением «Дон Кихот», учитывая, что он, возможно, является самым продаваемым романом всех времен. Поскольку он создан давно, сложно реально оценить величину его читательской аудитории (некоторые ученые считают, что число читателей романа уже достигло 500 млн).

Фёдор Достоевский, не раз восхищавшийся Дон Кихотом, в письме к своей племяннице Софье Ивановой называет его величайшим литературным героем: «Из прекрасных лиц в литературе христианской стоит законченнее всего Дон Кихот» и добавляет: «но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон».

В 2002 г. Норвежский книжный клуб и Норвежский институт имени Нобеля предложили 100 писателям из 54 стран мира составить список из ста наиболее значимых произведений мировой литературы. По итогам голосования «Дон Кихот» Сервантеса набрал на 50 % голосов больше, чем любой другой роман. Он был признан лучшей книгой всех времен и народов.

1810 год. Умирает княгиня Екатерина Дашкова, подруга и сподвижница Екатерины II, одна из заметных личностей российского Просвещения

В 1762 г. Дашкова приняла участие в государственном перевороте против Петра III, хотя ее сестра Елизавета была фавориткой царя и могла стать его новой женой. Как и Григорий Орлов, Дашкова стала главной союзницей Екатерины Алексеевны по свержению ее царственного супруга. Орлов вел пропагандистскую работу в войсках, а Дашкова — среди сановников и аристократии. Благодаря ей были привлечены на сторону императрицы граф Никита Панин и граф Кирилл Разумовский, а также другие влиятельные лица той эпохи.

После воцарения Екатерины сердечные отношения подруг-соратниц несколько поостыли. Дашковой часто не нравились фавориты императрицы, а также те дары и внимание, которое им оказывалось. Прямолинейные манеры княгини, ее неприкрытое презрение к дворцовым фаворитам и чувство недооценки собственных заслуг создали отчуждение между ней и Екатериной, из-за чего Дашкова испросила позволение уехать за границу. Согласно некоторым сведениям, настоящей причиной отъезда Дашковой был отказ императрицы назначить ее полковником императорской гвардии.

Екатерина Романовна предприняла обширное путешествие по Европе и везде была принята с большим уважением, благодаря своей научной и литературной репутации. Она завела крепкую дружбу с Дидро и Вольтером, познакомилась с Адамом Смитом.

В 1782 г. Дашкова вернулась в российскую столицу, и ее отношения с Екатериной вновь улучшились. Императрице нравился литературный вкус Дашковой, импонировало ее желание возвести русский язык в ранг великих литературных языков Европы.

Сразу после возвращения княгини она была назначена председательницей Петербургской академии искусства и наук, а в 1784 г. стала первым директором Российской академии наук, основанной по ее же ходатайству. Дашкова стала инициатором издания первого толкового словаря русского языка в шести томах.

В 1796 г., тотчас по восшествии на престол, император Павел I устранил Дашкову от всех занимаемых должностей и приказал ей жить в новгородском имении. Только благодаря вмешательству императрицы Марии Фёдоровны княгине разрешено было поселиться в Калужской губернии, а потом и в Москве. В Москве же, не принимая более участия в литературных и политических делах, Дашкова и скончалась в возрасте 66 лет.

Незадолго до смерти княгиня передала Московскому университету свою богатейшую научную коллекцию, значительная часть которой была ею собрана в заграничных путешествиях. Коллекция включала около 15 тыс. биологических и минералогических образцов, а также книги, рисунки и физические инструменты.

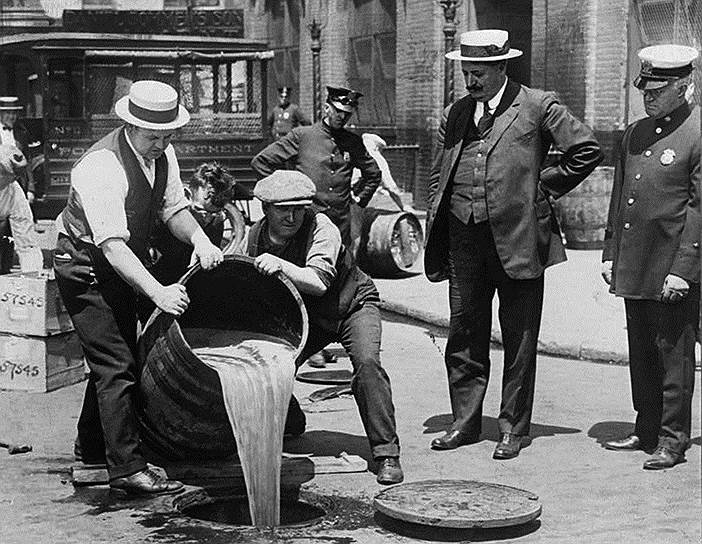

1920 год. В США вводится «сухой закон»

Отныне запрещались ввоз, производство и продажа «опьяняющих напитков для внутреннего потребления» (с содержанием алкоголя свыше 3 %). Произошло это (как и требовала Конституция) спустя ровно год после того, как число штатов, ратифицировавших 18-ю поправку к Конституции, достигло 36 — квалифицированного большинства (3/4 от 48).

На то, чтобы отучить 130-миллионное население страны от пагубного пристрастия к алкоголю, конгресс выделил 2 млн долларов из казны (за 14 последующих лет сумма выросла в полторы тысячи раз!).

За соблюдением закона следили 1 520 госслужащих, не считая целой армии полицейских и работников федеральных секретных служб. Однако все меры, предпринятые властями, не принесли ожидаемого результата. Спрос на горячительные напитки (а следовательно — и предложение) не только не снизился, но, наоборот, резко возрос: «несознательные» американцы платили торговцам нелегальным спиртным до 10 млн долларов в день. Мафия на этом неплохо заработала. Период действия 18-й поправки (с 1920 по 1933 гг.) стал золотым веком организованной преступности, а центр производства спиртного, Чикаго, — столицей преступного мира.

Долголетний «эксперимент» ярко продемонстрировал невозможность исправления дурных наклонностей в административном порядке.

1940 год. Суд приговаривает к расстрелу Владимира Винничевского — самого молодого из серийных убийц в истории СССР

На его совести восемь доказанных убийств и десять покушений на детей. Школьник безнаказанно совершал кровавые преступления два года, оставаясь вне подозрений в силу возраста.

Владимир рос в обеспеченной семье: отец, бывший чекист, трудился в типографии «Уральский рабочий», мать работала кассиром. Но детство его счастливым не назовешь. Мальчик заикался и оттого подвергался постоянным унизительным насмешкам и даже физическим нападкам со стороны одноклассников. Родители пытались вылечить этот дефект сына, но безуспешно. Мальчик потерял интерес к учебе, несколько раз убегал из дома, его не раз переводили в другую школу.

После возвращения из очередного побега Владимир познакомился с Эрнстом Неизвестным, будущим знаменитым скульптором, и вроде как успокоился. Друзья вместе ходили в школу, кино, в гости друг к другу. Неизвестный с удивлением замечал, что девочки его приятеля совсем не интересуют. Девочки и в самом деле не интересовали Винничевского, зато он обнаружил в себе другую, пугающую странность — у него пробудились нездоровые чувства к детям.

Первое преступление, о котором стало известно милиции, Винничевский совершил летом 1938 г., когда ему было всего 15 лет. Жертвой маньяка стала четырехлетняя Герта Грибанова, игравшая во дворе. Герта знала Владимира и доверчиво протянула ему руку, когда он предложил ей пойти с ним в огород.

Изуродованное тело ребенка обнаружил в кустах черемухи случайный прохожий. Девочка была убита крайне жестоко: сначала ее задушили, а затем восемь раз ударили ножом по голове. Удары были настолько сильными, что в черепе застрял обломок лезвия. Кроме того, у ребенка были вырезаны части руки и ноги.

Тело Герты следственные органы обезглавили: череп оставили как улику, а остальное выдали родителям ребенка для захоронения. Расчет был на то, что убийца будет использовать тот же кухонный нож, которым лишил жизни Грибанову. Однако в дальнейшем Винничевский вооружился отверткой и складным ножом.

Все преступления юный маньяк совершал в Свердловске и Свердловской области. Он нападал как на мальчиков, так и на девочек, которым всего-то было 2–4 годика. Мотивом служило удовлетворение сексуальных потребностей. После завершения сексуального акта с ребенком, зачастую уже посмертного, Винничевский душил жертву, а иногда добивал холодным оружием. Если дело было зимой, закапывал тело в сугроб, в другое время заваливал ветками, травой, листьями.

За два года Винничевский совершил 18 нападений, восемь из которых закончились убийствами.

Лишь в конце весны 1939 г. следователи поняли, что все криминальные происшествия с детьми — дело рук одного и того же преступника. Свердловск погрузился в ужас, родители маленьких детей лишились сна и не отпускали их от себя. Город наводнили скрытые милицейские патрули, было арестовано более 300 человек.

Подобная бдительность в итоге и спасла жизнь маленькому Славе Волкову — последнему ребенку, которого похитил Винничевский. Вечером 24 октября 1939 г. родители собрали трехлетнего мальчика на прогулку — и он вместе со старшей сестрой Ритой первым вышел на улицу. Дети ждали взрослых у своего дома, но в какой-то момент девочка внезапно вернулась. Она рассказала родителям, что к ней подошел молодой человек и сообщил, что мама попросила ее подняться к ней. Рита оставила брата в компании незнакомца и прибежала в квартиру. Поняв, что произошло, вся семья бросилась во двор, но Славы нигде не было. Маньяк увел мальчика со двора и сел с ним в трамвай.

Когда преступник вышел на конечной остановке и направился с ребенком к лесу, за ним проследовали трое курсантов школы милиции. При задержании Уральский монстр рыдал громче своей жертвы — настолько испугался за свою жизнь.

В ходе следствия Винничевский признался в убийствах, причем оказалось, что он фиксировал все эпизоды на бумаге, шифруя текст. Потрясенные родители маньяка отреклись от сына и попросили применить к нему высшую меру наказания.

По требованию адвоката была проведена психиатрическая экспертиза, признавшая Винничевского вменяемым. 11 ноября 1940 г. в возрасте 17 лет он был расстрелян.

1945 год. Адольф Гитлер переносит свою ставку в подземный бункер

Из-за опасности авианалетов Гитлер перебрался в фюрербункер, специально построенный для него в Берлине. В этом подземном убежище он провел последние 3,5 месяца жизни. Здесь же сыграл свадьбу и покончил с собой.

Бункер находился на глубине более восьми метров. Толщина его верхнего перекрытия из железобетона достигала трех метров, было три подземных выхода: в здание министерства иностранных дел, в имперскую канцелярию и ее сад. Наружные стены, защищавшие 30 малых комнат, были четырехметровыми, а внутренние перегородки — полуметровыми.

Бункер был устроен следующим образом: спустившись по лестнице и пройдя бронированную дверь, попадали в длинный коридор с комнатами по обеим сторонам. С одной стороны подземного жилища располагались комната для совещаний, приемная, кабинет, спальни Гитлера и Евы Браун, туалет и ванная. Через коридор находились кабинеты Геббельса и личного врача фюрера, помещение для секретариата, телефонный узел, машинный зал с дизель-генератором, электрощитовая и воздушные фильтры. Телохранителям приходилось ютиться в коридоре.

Убежище было полностью автономным, с собственным водо- и электроснабжением. Гитлер покидал его лишь изредка. Постоянно рядом с ним в это время находились его спутница Ева Браун и любимая овчарка Блонди.

Обершарфюрер Рохус Миш также был в числе неотлучно пребывавших при Гитлере — он был одновременно его телохранителем и связистом. Пережив после войны пытки на Лубянке, затем ГУЛАГ и вернувшись в 1953 г. в Берлин, Миш оставил мемуары, в которых рассказал в том числе о жизни в бункере в последние дни войны:

«Гитлер выглядел очень усталым, на грани срыва, но все равно не опускал рук, видя реальное положение дел. Иногда он казался даже странно спокойным. Воздушные тревоги, бомбы и с каждым днем все более очевидное поражение, казалось, нисколько не подрывали его авторитет. Бразды правления полностью оставались в его руках. Это понимали все. И все подчинялись шефу, только ему одному. Атмосфера, царившая в камерах бункера, была давящая, мрачная и абсолютно некомфортная. Там не пили, как многие об этом говорили после войны. Бывало, что кто-нибудь наливал себе стаканчик спиртного, но не более того. А курение всегда было строжайше запрещено».

Гитлер и Браун сыграли в бункере свадьбу 29 апреля, а менее чем через 40 часов после нее покончили с собой. Также в бункере совершили самоубийство некоторые другие нацистские руководители, включая Геббельса с семьей.

В 1947 г. входы в фюрербункер были взорваны. Окончательно же логово Гитлера было уничтожено только в конце 1980-х ради возведения жилого комплекса. В настоящее время в Берлине действует музей, в котором собраны материалы о фюрербункере, экспонируется его модель и реконструкция комнат с мебелью.