Посмотрим диафильм на потолке? Вспомнили устройства для контента эпохи СССР

Фильмоскоп, диапроектор — корреспондент газеты «Минский курьер» собрал список эксклюзивных гаджетов советской эпохи, о которых современные дети знают из рассказов миллениалов и бумеров.

На любой вкус

Сегодня есть десятки гаджетов, с помощью которых можно показать ребенку, ученикам в классах любой видеоконтент в удобное время. В СССР до появления в редких домах видеомагнитофонов в конце 1980-х такой возможности не существовало. Но имелась альтернатива: диапроектор или его упрощенный собрат фильмоскоп для демонстрации рулонных диафильмов с размером кадра 18 × 24 мм. В приборе источник света отбрасывает луч на диапозитив. Запечатленное на нем изображение, пройдя через короткофокусный объектив, попадает на домашний экран, которым могла стать натянутая простыня или белая стена комнаты.

Если диафильм смотрели днем, то завешивали шторы, заправляли пленку в специальный держатель. Но, как правило, родители радовали чад по вечерам, и это было своего рода таинством. Ребята любили книжки с картинками. И история становилась куда интереснее, когда персонажи сказки появлялись перед юными зрителями в увеличенном формате. Завораживала и темнота, в которой все происходило. Каждый кадр сопровождался коротким текстом сюжетного повествования.

Сегодня озвученные мультфильмы динамичны. Можно в любой момент остановить видео, чтобы разглядеть детали, однако никто этого не делает. При просмотре же диафильма и прочтении сопроводительных ремарок ребенком или родителем малыш оказывался внутри действия. Иногда пленку продавали с грампластинками или кассетами, на которых было записано звуковое сопровождение. Оно не синхронизировалось с картинкой, но периодически раздавался писк — сигнал о переходе к следующему изображению, и родитель крутил ручку-ролик. Диапазон сказок обширен. С конца 1950-х производство стало массовым: студия «Диафильм» выпускала 300–400 наименований в год.

Продавали и пленки со снимками картин из разнообразных музеев и с сопроводительными экскурсионными текстами, с видами заповедников, улиц советских и европейских городов.

Серьезно и недорого

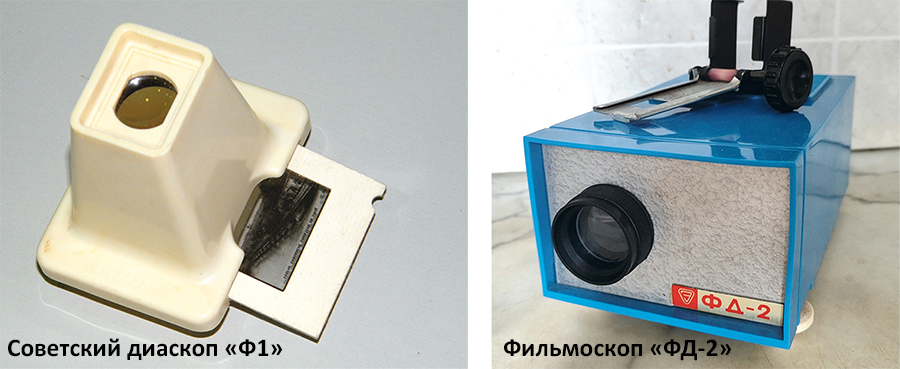

В фильмоскопе, в отличие от больших стационарных диаскопов, источником света служили низковольтные автомобильные или мотоциклетные лампочки. В наборе имелся понижающий напряжение трансформатор. Благодаря таким лампам прибор не требовал системы охлаждения. Имел невысокую стоимость — до 15 советских рублей. Это аппараты «Ф-49», «ФД-2», «Знайка».

Приобретали и проекторы для просмотра слайдов.

Например, с 1972-го на Минском механическом заводе имени С. И. Вавилова начали выпускать полуавтоматический диапроектор «Горизонт» стоимостью 75 рулей. Дорогое удовольствие, предназначенное чаще для большой аудитории. Продавали и подобные домашние аппараты. Многие помнят, как в картине «Экипаж» персонаж Леонида Филатова предлагает девушке прилечь на диван, чтобы посмотреть слайды на потолке… Отличная уловка!

Фильмоскоп «Знайка»

Школьники обожали просмотр учебных диафильмов на уроках, так как во время него точно не спросят о выполненном домашнем задании. Темы были разными: от истории и географии до гражданской обороны. На предприятиях лекторы крутили ручки фильмоскопов, повествуя о технике безопасности, трудовой дисциплине.

Студентам разного профиля показывали учебные пленки. Среди них были фотолюбители, которые сами изготавливали подобный контент для диапроекторов, и это учитывалось при получении очередного зачета.

При лучине

Все, что связано с распространением той или иной информации, не могло пройти мимо идеологов. Еще в 1922 году Ленин писал: «Показывать не только кино, но и интересные для пропаганды фотографии с соответствующими надписями». Требовалось делать это и в глубинке, в избах-читальнях. Но как быть, если во многих советских селах электричество появилось лишь в послевоенные десятилетия? Кинооператор Главполитпросвета Павел Мершин изобрел проекционный аппарат «Избач». Лампочка в нем работала благодаря ручной динамо-машине и реостату. Таким образом, в деревнях устраивали пропагандистские лектории с иллюстрациями, например во время коллективизации — о преимуществах колхозного строя. Демонстрировали снимки из Н-ской области, где граждане уже несколько лет трудятся сообща и смогли переехать в колхозные кирпичные дома. Люди диву давались. Мужики снимали шапки, бросали их оземь и восклицали: «Шут с ним! Записывайте меня в колхоз». Им и в голову не приходило, что, возможно, кадры с кирпичными домами постановочные.

Проекционный аппарат «Избач»

Хотя что говорить о селах. Житель Минска Сергей Власов в мемуарах писал, что в их частный сектор на Сморговском тракте электричество провели в 1949-м. Но до этого в семье имелся фильмоскоп со специальным отсеком, в котором стоял источник проекционного света — лучина.

Завод школьного приборостроения № 6 в Загорске с 1933 года выпускал диапроектор, в котором вместо лампочки использовали живой огонь, горевший в верхнем металлическом боксе. Не только в довоенных деревнях, но и в период Великой Отечественной на фронтах и в партизанских отрядах аппарат, не требующий тока, стал окошком в мирную жизнь.

В эпоху господства пленочной фотографии слайды смотрели с помощью диаскопа. Это маленькое устройство, в которое вставляли кадр. На просвет изображением можно было любоваться через окуляр. Прелесть в том, что карманная вещь тоже не нуждалась в электричестве. Потом появились и стереоскопы с двумя окулярами, похожие на бинокль. Художники фотографировали свои картины и предлагали искусствоведам ознакомиться с ними с помощью диаскопа. Выпускали и сувенирные экземпляры, в которые монтировали один или несколько стереоскопических диапозитивов, которые можно было менять вращением колесика.

Фотоателье предлагали услугу: вставляли в такой диаскоп снимок семьи, школьного класса перед выпуском, новобрачных. Вещица не портилась и оставалась на всю жизнь. В ней нечему ломаться.

Фото из интернета

Еще материалы рубрики:

Делал спектакли на многих площадках Европы. Рассказываем о жизни режиссера Леонида Хейфеца

Игра в имитацию становилась реальной. Как дети эпохи СССР учились создавать аналоги беспилотников

Необычная фамилия не помешала успеху. Как минчанка Марина Коняшкина стала популярна на телеэкранах

Мечтал о небе, а стал легендой медицины. Собрали интересные факты о хирурге Перельмане